1977: Die Ehe wird neu definiert

Diese öffentliche Präsenz setzte die westdeutsche Politik unter Zugzwang. 1977 trat das erste Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts in Kraft. Es war ein Meilenstein im Kampf der Frauenbewegung um Gleichberechtigung. Für die immer komplexer werdenden juristischen Fragen wurde ein neues Gericht ins Leben gerufen: Das Familiengericht. Die zuvor noch festgeschriebene Rolle der Frau als Hausfrau und des Mannes als "Herr im Hause" wurde gestrichen. In einer pluralistischen Gesellschaft sollten die Ehepartner selbst aushandeln, wie sie das Zusammenleben gestalten wollten, hieß es.

Das erstreckte sich auch auf die Scheidung. Bei einer Trennung wurde vor Gericht bisher der "Schuldige" am Scheitern der Ehe ermittelt. Wer im Scheidungsverfahren schuldig gesprochen wurde, hatte keine Aussicht auf das Sorgerecht für gemeinsame Kinder und musste entweder auf Unterhalt verzichten oder wurde zu einem Unterhalt verpflichtet, der die finanziellen Möglichkeiten übersteigen konnte. Ab 1977 mussten bei einer Trennung in West-Deutschland beide Partner lediglich ein Jahr getrennt leben und versichern, dass die Ehe gescheitert sei. Das Sorgerecht orientierte sich nicht länger an der Schuldfrage, sondern am Kindeswohl. Und der wirtschaftlich stärkere Partner musste dem schwächeren Unterhalt zahlen, zudem hatte die Frau Anspruch auf einen Teil der Rente des geschiedenen Mannes. Ein Ausgleich für versäumte Berufsjahre und damit eigene Rentenpunkte durch die Erziehung der Kinder. 1994 wurde auch das Namensrecht geändert. Das Ehepaar konnte den Familiennamen nun frei wählen.

Diese öffentliche Präsenz setzte die westdeutsche Politik unter Zugzwang. 1977 trat das erste Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts in Kraft. Es war ein Meilenstein im Kampf der Frauenbewegung um Gleichberechtigung. Für die immer komplexer werdenden juristischen Fragen wurde ein neues Gericht ins Leben gerufen: Das Familiengericht. Die zuvor noch festgeschriebene Rolle der Frau als Hausfrau und des Mannes als "Herr im Hause" wurde gestrichen. In einer pluralistischen Gesellschaft sollten die Ehepartner selbst aushandeln, wie sie das Zusammenleben gestalten wollten, hieß es.

Das erstreckte sich auch auf die Scheidung. Bei einer Trennung wurde vor Gericht bisher der "Schuldige" am Scheitern der Ehe ermittelt. Wer im Scheidungsverfahren schuldig gesprochen wurde, hatte keine Aussicht auf das Sorgerecht für gemeinsame Kinder und musste entweder auf Unterhalt verzichten oder wurde zu einem Unterhalt verpflichtet, der die finanziellen Möglichkeiten übersteigen konnte. Ab 1977 mussten bei einer Trennung in West-Deutschland beide Partner lediglich ein Jahr getrennt leben und versichern, dass die Ehe gescheitert sei. Das Sorgerecht orientierte sich nicht länger an der Schuldfrage, sondern am Kindeswohl. Und der wirtschaftlich stärkere Partner musste dem schwächeren Unterhalt zahlen, zudem hatte die Frau Anspruch auf einen Teil der Rente des geschiedenen Mannes. Ein Ausgleich für versäumte Berufsjahre und damit eigene Rentenpunkte durch die Erziehung der Kinder. 1994 wurde auch das Namensrecht geändert. Das Ehepaar konnte den Familiennamen nun frei wählen.

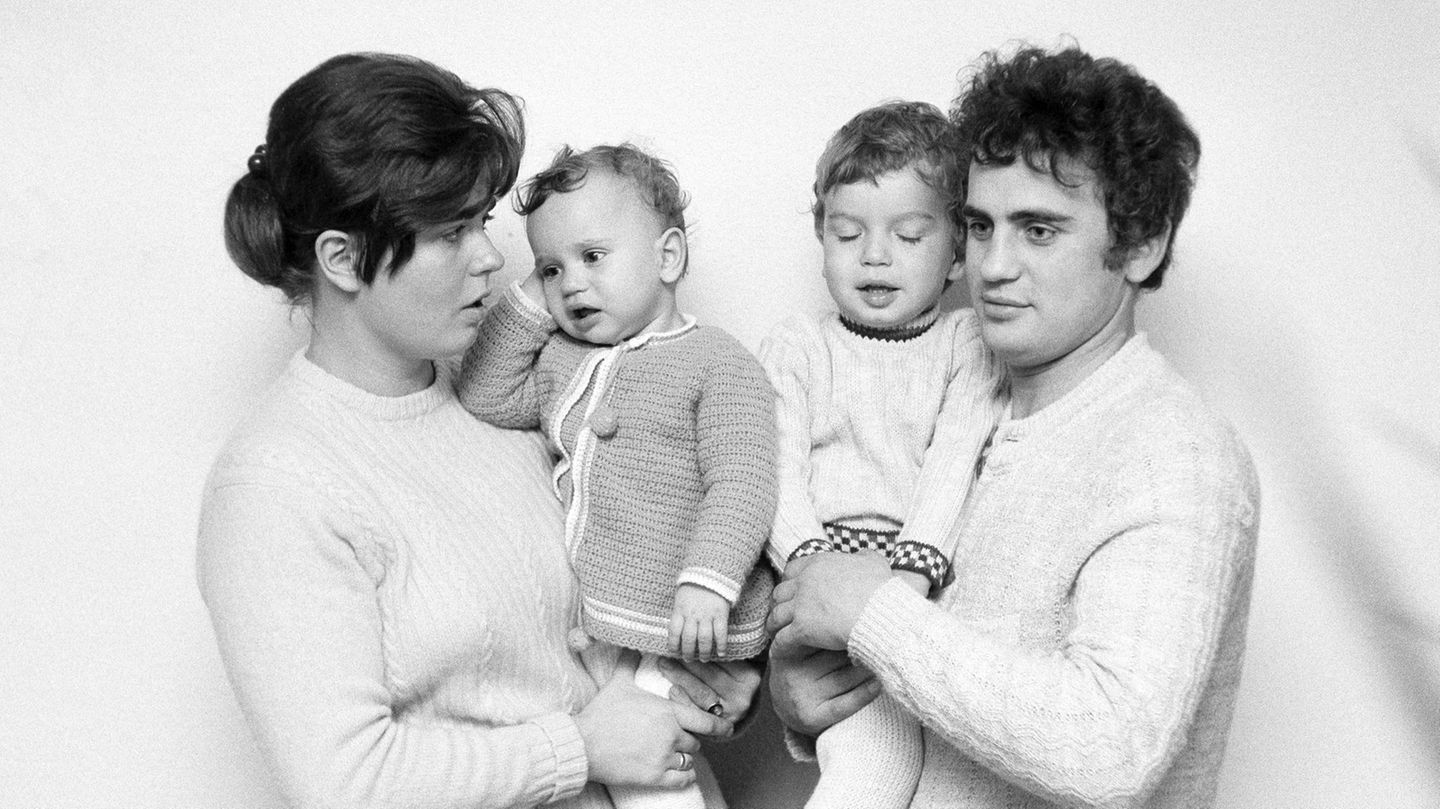

© Werner Otto/ / Picture Alliance