Ein Jahrhundert-Erzähler wird 80, der nach Ansicht der Stockholmer Nobelpreis-Akademie "der Menschheit einen Dienst erwiesen" hat. Über seinen ersten Auftritt in der bundesdeutschen Autorenvereinigung "Gruppe 47" und damit in der literarischen Öffentlichkeit schrieb eine Zeitung 1955: "Einen neuen, als "kräftig, vital und bravourös" apostrophierten Ton brachten die Gedichte des Berliner Bildhauers Günter Grass." Ein halbes Jahrhundert später wird ein zwischenzeitlich tief verletzter Literaturnobelpreisträger, der letzte des 20. Jahrhunderts, zu seinem runden Geburtstag vielfach geehrt. Der in Danzig geborene Romanautor, Lyriker, Bildhauer, Zeichner und Dramatiker Grass vollendet am 16. Oktober sein achtes Lebensjahrzehnt.

"In ganz Deutschland wird ein gewaltiger Schnurrbart wachsen", prophezeite eine "Die Welt". Mit Feiern ehren Lübeck, Göttingen (Steidl Verlag) und Hamburg den Jubilar, die Geburtsstadt Danzig zog schon Anfang Oktober vor. Hier wurde er als ein wichtiger Botschafter für die Versöhnung zwischen Deutschen und Polen gewürdigt. Auf der Frankfurter Buchmesse stellte Grass die dritte Gesamtausgabe seiner Werke vor, zwölf Bände mit 8960 Seiten.

Was Böll und Grass verbindet: "Glaube, Liebe, Hoffnung"

Auf den Nobelpreis als höchste Weihe in der Welt der Literatur hatte Grass lange warten müssen. 1972 war ihm Heinrich Böll vorgezogen worden. 1999 erhielt Grass den Nobelpreis vor allem, aber nicht nur, für sein Historienepos "Die Blechtrommel", den grotesk- deftigen "Schelmenroman" über die jüngere deutsche Vergangenheit mit dem in einer Nervenklinik Lebensrückblick haltenden, zwergwüchsigen Oskar Matzerath, einem modernen Peer Gynt oder "Säulenheiligen".

Ein "Wilhelm Meister auf Blech getrommelt", wie es Hans Magnus Enzensberger formulierte. "Eine anständige Sauerei war der Roman außerdem", erinnert sich Grass-Biograf Michael Jürgs an seine Jugendlektüre. Vor allem aber: Der Roman werde "zu den bleibenden literarischen Werken des 20. Jahrhunderts gehören", befand das Nobelkomitee.

Als die Stockholmer Akademie ihren Preis 1972 an Böll vergab, meinte der erstaunt: "Warum ich und nicht Grass?" Aber "das Erbe Heinrich Bölls ist in guten Händen", urteilte der Grass-Weggefährte Walter Jens, nicht zuletzt wegen ihres gemeinsamen Lebensinhalts "Glaube Liebe Hoffnung".

Das Fernseh-Special

Zum 80. Geburtstag von Günter Grass wird der Norddeutsche Rundfunk (NDR) den Literaturnobelpreisträger am 16. Oktober mit einer Sondersendung würdigen. Am 20. Oktober findet in der Göttinger Lokhalle die Veranstaltung "Göttingen feiert Günter Grass" statt. Mit dabei sind zahlreiche Weggefährten von Grass wie der Bestsellerautor John Irving oder der Sänger Marius Müller-Westernhagen. Eine Aufzeichnung des Fests wird am 21. Oktober (11.30 Uhr, NDR und 3sat) im Fernsehen gezeigt. Durch den Abend führt die Tagesthemen-Moderatorin Caren Miosga. Zu den weiteren Sendungen anlässlich des runden Geburtstages gehört eine vierstündige Radionacht mit dem Titel "Der optimistische Sisyphos" auf NDR Kultur. Außerdem liest Grass in zehn Folgen auf NDR Kultur sein Werk "Katz und Maus" vor.

<zwit>Grass als Trommler im politische Alltag</zwit> Doch "warum so viel Hass auf Grass", fragte der Kritiker Fritz. J. Raddatz. Grass sieht sich denn auch in Deutschland nicht ausreichend gewürdigt im Gegensatz zum Ausland, wie er immer wieder betont. "Spannender als alle seine Dramen ist das Drama, das der Schriftsteller Günter Grass selber vorführt", der "vielleicht demokratisch segensreichste Intellektuelle", der nach dem Zweiten Weltkrieg die politische Bühne betreten habe, befand schon vor 30 Jahren der Kritiker Joachim Kaiser. Auch als Trommler im politischen Alltag der Bundesrepublik hat sich Grass immer verstanden, auch wenn der katholisch getaufte Autor, der weder an Gott noch Götter glaubt, nie den Anspruch einer "moralischen Instanz" erhoben hat, die ihm manche zuschrieben.

Schon in den frühen 60er Jahren engagierte sich Grass für Willy Brandt und die "Es Pe De", zu der er später ein ambivalentes Verhältnis entwickelte nach dem Motto "Nur wer liebt, darf kritisieren", und sogar sein Mitgliedsbuch aus Protest gegen die Verschärfung des Asylrechts wieder zurückgab. Wie weit dieses politische Engagement, für das er von seinen Gegnern auch mal als "Pinscher" beschimpft wurde, seine spätexpressionistische Schreibkunst, die zum Artistischen und zur Verspieltheit neigt, beeinflusst hat, ist unter Literaturexperten umstritten.

Seine Vorbilder sind Grimmelshausen, Cervantes, Jean Paul, Alfred Döblin und Albert Camus, von dem er das "Nie aufgeben!" als Weltsicht bis heute übernahm ("Man muss sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen").

Seine SS-Vergangenheit: ein Kainsmal

Die "Lektion des armen B.B." (Bertolt Brecht) hatte Grass gelernt: Dass man auch als "Großschriftsteller" nicht einfach nur seiner Arbeit nachgehen kann, wenn draußen auf der Straße das Volk ganz andere Sorgen umtreiben. "Innerhalb der hiesigen intellektuellen Schickeria ist politisches Engagement anrüchig geworden, das kriege ich jetzt zu spüren", meinte Grass schon 1986. Und er hat nicht die demütigende Szene vergessen, als in Anwesenheit von Peter Stein unwidersprochen "Grass raus!"-Rufe ertönten, als er 1971 - während der Hoch-Zeit der 68er Studentenrevolte - in der Berliner Schaubühne eine "Peer Gynt"-Aufführung besuchte.

Als unpolitischer Autor hat sich Grass nie verstanden. Umso härter musste ihn das "Stahlgewitter" im August 2006 treffen - dieser "Vernichtungsversuch", wie Grass überempfindlich die heftige öffentliche Reaktion auf sein ebenso überraschendes wie spätes Eingeständnis seiner Zugehörigkeit zur Waffen-SS als 17-Jähriger zum Ende des Krieges in seinem autobiografischen Buch "Beim Häuten der Zwiebel" nennt. Der junge Grass hatte bis zuletzt an Hitlers "Endsieg" geglaubt. Jetzt äußerte er Verständnis für den Vorwurf, dass das Bekenntnis spät gekommen ist, das hätten ihm auch Freunde gesagt. Grass selbst sprach von Scham, von einem Kainsmal, das er bis zum Ende seiner Tage nicht mehr loswerde.

Jugendsünde kontra Lebenswerk

Der heimatvertriebene Kaschube aus Danzig hatte schon mit der zuvor erschienenen Novelle "Im Krebsgang" über den Untergang des deutschen Flüchtlingsschiffs "Wilhelm Gustloff" am 30. Januar 1945 in der Ostsee das fast schon wieder vergessene Drama der ostdeutschen Flüchtlingstrecks und Heimatvertriebenen in Erinnerung gerufen. "Nichts verdrängen" ist sein Credo - im Werk und im Leben. Bei dem Letzteren tat er sich persönlich schwerer, wie er selbst einräumte. "Mit dem Älterwerden wächst die Scham über das, was ich bis zu meinem siebzehnten Lebensjahr mitgegrölt, mitgemacht habe, gottlob ohne in Verbrechen verwickelt worden zu sein", wie Grass 1995 bekannte.

"Am Ende war Thomas Mann ertappt, wurde auch Zeit. Glaubte wohl, den Zauberer spielen zu können", meinte Grass einmal ironisch über vermeintliche Enthüllungen in den Tagebüchern Thomas Manns durch die Literaturkritik. Man las manches anders seitdem im Werke Manns und manche meinen heute, das könnte auch mit den Büchern des nun 80-jährigen Grass passieren. Es wird sich zeigen, wenn der "Pulverdampf" der ersten Aufregungen sich verzogen hat, ob das späte Bekenntnis einer "Jugendsünde", wie es viele auch nannten, wirklich das Jahrhundertwerk des weltweit bekanntesten deutschen Schriftstellers der Gegenwart überschatten kann, in dem die Deutschen wie in nur wenigen einen fabulierfreudigen und bildermächtigen Erzähler ihres wechselvollen Jahrhunderts gefunden haben.

Seine Werke sind stets umstritten

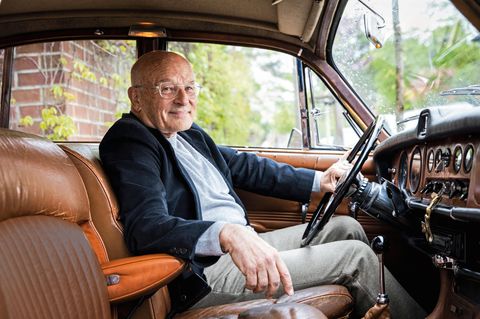

Heute wohnt der in zweiter Ehe verheiratete Autor - sein Frau Ute und er haben insgesamt acht Kinder und 17 Enkel - bei Lübeck, wo es auch ein Günter-Grass-Haus als Archiv-, Ausstellungs- und Veranstaltungsstätte gibt. Es erhält die Manuskripte seit 1995. Sein Archiv bis 1995 hat er bereits der Berliner Akademie der Künste übergeben, deren Präsident er in den 80er Jahren auch mal war. In Berlin lebte Grass nach Pariser Jahren und Studium an der Düsseldorfer Kunstakademie lange als Nachbar von Uwe Johnson im "Dichterviertel" Friedenau. Aber eigentlich hat das Flüchtlingskind Grass, wie er sich selber immer noch sieht, nirgendwo richtig Wurzeln geschlagen.

Ob er nach dem Paukenschlag der "Blechtrommel" von 1959 ("Nun war ich berühmt. Schreiben fällt schwerer seitdem") - Volker Schlöndorff hat den Roman oscarprämiert verfilmt - jemals wieder ein Werk von vergleichbarem Rang geschrieben hat, ist unter Kritikern umstritten, was Grass ärgert. Er hält zum Beispiel die "Hundejahre" für bedeutender. Die Rezeptionsgeschichte der Grass-Bücher ist jedenfalls von Höhen und Tiefen geprägt, von Lobeshymnen bis zum Totalverriss wie bei der apokalyptischen "Rättin" von 1986. "Ein Katastrophenbuch" lautete ein doppeldeutiges Kritiker-Verdikt.

Fast noch schlimmer sollte es 1995 kommen, als der damalige "ständige Nobelpreiskandidat" den Roman "Ein weites Feld" vorlegte ("endlich ein Berlin-Roman", wie Grass sagte) und mit Hilfe eines "wiedergeborenen" Theodor Fontane ("Fonty") auf die seiner Meinung nach "absolut missratene" deutsche Wiedervereinigung reagierte. Grass gab hier seinem Hang zur anekdotischen Kleinmalerei allzu ausufernd nach, befanden Kritiker. "Ganz und gar missraten" lautete das spektakuläre Verdikt des "Kritikerpapstes" Marcel Reich-Ranicki, dem sich viele, wenn auch nicht alle anschlossen. Ausgerechnet Ernst Jünger, für Grass eine "Reizfigur", lobte die "schöne Sprache" des Romans. Reich-Ranicki hatte sich übrigens, wie er später auch einräumte, bei der "Blechtrommel" seinerzeit mächtig vertan.

Ein "unbequemer Citoyen" bleiben

Wieder hieß es, Grass habe seit der Danziger Trilogie - "Die Blechtrommel", "Katz und Maus" und "Hundejahre" - nichts Gleichwertiges mehr schreiben können. Das schwedische Nobelkomitee teilte diese Auffassung ausdrücklich nicht. Auch "Narr" Reich- Ranicki, wie Grass ihn einmal nannte, fand das Gesamtwerk von Grass nobelpreiswürdig. So wurden auch "Der Butt", "Das Treffen in Telgte" und "Die Rättin" als zweite Trilogie des Autors ("Märchen erzählen für heute") viel beachtet, wenn auch mit unterschiedlichen Wertungen.

1992 folgten die augenzwinkernden deutsch-polnischen Unkenrufe und 2001 sein Rückblick in 100 Geschichten auf "Mein Jahrhundert". Die Geschichte des Jahres 1944, in dem Grass zur Waffen-SS eingezogen wurde, beginnt mit den Worten: "Irgendwann musste es zum Krach kommen."

Summa summarum: Wer in der Literatur Lust auf sprachliche Virtuosität, eine erstaunliche Bildervielfalt (samt Zeichnungen), detailreiche und oft liebevolle Beschreibungen und einen manchmal auch bissigen Humor voller Spitzen hat, wird in dem Gesamtwerk überreich bedient - auch mit Gedichten wie zuletzt in seinem Band "Dummer August", in dem Grass tief verletzt (und beleidigt) auf die Vorgänge nach dem Erscheinen seiner Jugend-Biografie reagiert.

Ein "unbequemer Citoyen" zu bleiben, also der sich einmischende Mitbürger, gehört ohnehin zu Grass' Selbstverständnis. Und wie meinte schon ein "Großkritiker" (Fritz J. Raddatz): "Wir Deutschen feiern gerne die Leichen. Feiern wir doch Günter Grass, der am 16. Oktober 1927 in Danzig geboren wurde."