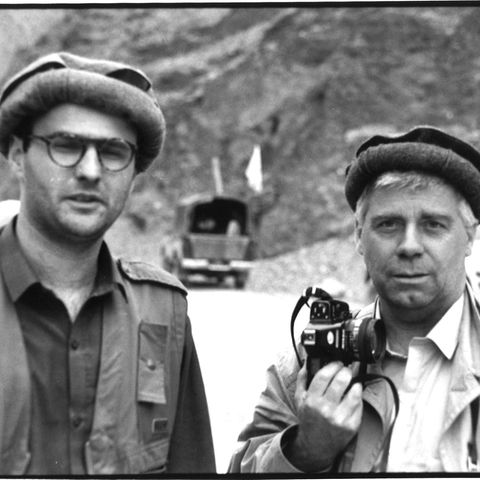

Vor 20 Jahren, am 13. Juni 1999, wurde unser Kollege Gabriel Grüner zusammen mit dem stern-Fotografen Volker Krämer und dem Übersetzer Senol Alit im Kosovo ermordet. Gabriel Grüner war in der Redaktion für seine eindringlichen Reportagen aus Krisen- und Kriegsgebieten bekannt. Acht Jahre begleitete er das Auseinanderbrechen Jugoslawiens in vielen Reportagen und Interviews. Er reiste zu Frauen in Afghanistan, die von Taliban in ihren Häusern gefangen gehalten wurden, zu Hungernden in den Sudan, zu Klebstoff schnüffelnden Straßenkindern in Bukarest. Er sprach mit Menschen in Algerien, deren Familien von Islamisten gemeuchelt wurden. Stets standen für Grüner die Menschen im Vordergrund, die unter Krieg, Not und Gewalt litten. Nie streifte er das Schicksal dieser Menschen einfach ab, wenn er wieder nach Hamburg zurückkehrte. Journalisten wird heute vorgeworfen, sie hätten eine Agenda in ihrer Berichterstattung. Gabriel Grüner hatte eine solche Agenda: Menschlichkeit. Bis heute wirkt seine Menschlichkeit in der stern-Redaktion nach, Gabriel Grüners Wirken und seine Arbeit sind nicht vergessen.

Hier möchten wir einen seiner vielen eindrücklichen Texte noch einmal veröffentlichen. Es war eine seiner letzten Reportagen vor seinem Tod. Über die Menschen im Kosovo, denen der Krieg alles genommen hatte.

Über Kukes donnern Nato-Jets zum Kampfeinsatz in Jugoslawien. Durch die Straßen des Ortes zieht die endlose Kolonne der albanischen Flüchtlinge aus dem Kosovo. Sie blicken nicht auf. Mit Traktoren, auf Eseln, zu Fuß drängen sie in das Zentrum der nordalbanischen Stadt, 20 Kilometer von der Grenze entfernt. Der kalte Wind peitscht den erdfarbenen Staub durch die löchrigen Straßen.

Die Menschen fragen nicht, wohin die Reise geht

Etwa 10.000 Menschen sind auf dem "Platz der Präfektur" von Kukes versammelt. Panzerwagen mit Blaulicht versuchen, die Menge auseinanderzutreiben. Über Megaphon werden die Menschen aufgefordert, Platz zu machen und beruhigt: "Es gibt Busse für alle." Niemand glaubt es.

Diese Menschen glauben nichts mehr, was man ihnen sagt. Sie stürzen sich auf die wenigen Busse, quetschen sich auf die Ladeflächen von Lastwagen. Sie fragen nicht wohin die Reise geht. Die Antwort wäre vermutlich nur eine neue Lüge. Sie wollen weg, nur weit weg vom Inferno der Maschinenpistolen-Salven, der Granateinschläge und dem Dröhnen der Nato-Jets. Andere sind zu geschockt und erschöpft, um weiter zu fliehen. Auf den Stufen zur Bretterbude des albanischen Roten Kreuzes sitzt ein Mann, das Gesicht in den Händen vergraben, schon seit Stunden. "Er konnte seine gebrechlichen Eltern nicht mehr rechtzeitig aus dem Haus holen. Sie wurden erschossen," sagt Rotkreuz-Chef Bedri Gyana. Fast jede Familie berichtet von ermordeten, vergewaltigten, vermissten oder verhafteten Verwandten. "Was den Leuten im Kosovo passiert ist, ist das Schlimmste, was seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa passiert ist", meint William Walker, Chef der OSZE-Mission im Kosovo.

Eine endlose Schlange von Deportierten

Drüben, im sicheren Westen, reden Minister von "Völkermord" und "Schlachthaus". Vertreter der Untergrundarmee UCK, die vor einem Jahr den bewaffneten Aufstand gegen die Serben im Kosovo begann, sprechen von "KZs", von "systematischen Exekutionen", von "Massakern". Massaker wie damals, vor wenigen Jahren, im bosnischen Srebrenica und im kroatischen Vukovar? In winzigen Splittern nur teilt sich die Wahrheit mit. Jetzt verlassen die Menschen ihre Heimat, bis zu 500.000, heißt es sind auf der Flucht und durch Kosovos Hauptstadt Pristina zieht sich eine endlose Schlange von Deportierten.

Die Soldaten der Serben vernichten die Pässe, schrauben den Autos die Nummernschilder ab, namenlos werden die Menschen über die Grenze gejagt. Das Grauen aber hört für viele der Flüchtlinge nicht auf wenn sie der Soldateska entkommen sind.

"Meine Frau stirbt. Sie muss ins Tal"

Auf einer Almwiese an der Grenze zwischen dem Kosovo und Mazedonien kommt aus dem Nebel ein Pferd, zwei Männer führen es. An den Sattel gebunden hängt vornübergebeugt in Decken gehüllt eine Frau. Das Gesicht des Älteren ist tränenverschmiert. "Meine Frau stirbt. Sie muss ins Tal", ruft er. Wenig weiter hört man zuerst das Weinen der Kinder. Gut dreitausend Menschen scharen sich in einer Waldsenke um Lagerfeuer, die im Schneeregen nicht brennen wollen. Tiefer im Wald sollen noch mehr Menschen umherirren, 9000 sollen es sein, Vertriebene aus den Dörfern um Kacanik. Mazedonische Soldaten haben die Erschöpften umstellt, hindern sie daran, in das zwei Stunden Fußmarsch entfernte Bergdorf Blace zu ziehen. Es seien noch nicht genug Unterkünfte bereitgestellt, heißt es. Einen Tag und eine Nacht warten die Flüchtlinge schon, unter ihnen Todkranke.

Die Menschen haben aufgehört daran zu glauben, dass man sie bald nach Blace bringen wird. Denn in Mazedonien sind zwar die Nato-Truppen willkommen, nicht aber die Massen albanischer Flüchtlinge. Sie stören das Gleichgewicht der ethnischen Gruppen im Staat. Und für albanische Nationalisten gehört Mazedonien zu Groß-Albanien.

Eine alte Frau hockt an eine Eiche gelehnt - halb ohnmächtig. Kinder drücken sich an ihre Eltern, mit leeren, verstörten Blicken. Viele sind ohne Schuhe, ohne Strümpfe. Frauen halten Babys im Arm die schon zu schwach sind, um noch zu schreien. Aus Blace kommen schließlich Männer mit Mulis und Pferden, bringen Milch, Decken und Kekse. Die Flüchtlinge berichten, drei Tage habe der Angriff der Serben gedauert. Dann seien Maskierte von Haus zu Haus gezogen.

Sie überließen sie der Rache serbischer Soldaten

Zuerst hätten sie die reichen und gebildeten Albaner der Stadt exekutiert: "Sie haben die zwei Häuser der Apothekerfamilie Dema in die Luft gejagt", erzählt Metie Pilici aus Kacanik, "Derim Dema und sein Vater Shaip sind hingerichtet worden." Die Familie Pilici hielt sich im Keller versteckt. "Am dritten Tag kamen die Maskierten. Sie suchten alle Männer über 18 Jahre." Zuvor hatte die albanische "Befreiungsarmee" (UCK) mit 70 Mann die Polizeikaserne von Kacanik angegriffen. Vor serbischer Übermacht zogen sich die Freischärler zurück und überließen die Zivilbevölkerung der Rache serbischer Soldaten und Milizen.

Wer Glück hatte, dem wiesen die Kämpfer der UCK den Weg hoch in die Berge Richtung mazedonische Grenze.

Auf der Almwiese kommt dann doch noch der erlösende Funkspruch an. Die Flüchtlinge dürfen die Grenze passieren. Sie reagieren kaum auf die Nachricht. Keiner spricht, keiner weint, keiner lacht. Die Kranken und Alten werden auf Pferde gebunden. Die Männer tragen Kinder. Mädchen nehmen jüngere Geschwister auf den Rücken. Eine stumme Prozession des Elends zieht den Eselspfad hinab ins Bergdorf Blace. Die Behörden im Ort sind überfordert. Keine der großen westlichen Hilfsorganisationen steht ihnen zur Seite.

Die militärische Planung des Nato-Angriffs aus der Luft scheint perfekt gewesen zu sein. Auf die Flüchtlingsströme bereitete man sich offenbar nirgends vor. Wenn man den vielen Experten nicht glaubte die voraussagten, dass Milosevic einen Nato-Angriff zu Massaker und Massenvertreibung nutzen werde, wenn auch die westlichen Geheimdienste keine Hinweise auf die Pläne der serbischen Führung gehabt haben sollen, dann hätte man nur auf den serbischen Vize-Premier Vojslav Seselj hören müssen. Der hatte rechtzeitig angekündigt: "Sollte die Nato Serbien bombardieren, wird es keinen Albaner mehr im Kosovo geben." Mehr als 100.000 flohen schon in der vergangenen Woche nach Albanien.

Die Hilfe aus dem Westen kam zu spät

In Kukes hatte man schon mit Flüchtlingen gerechnet - daher wurde das Spital renoviert, mit Spendengeldern Krankenwagen beschafft. Mehr nicht. Die Menschen aus dem Kosovo können in Albanien am ehesten Schutz und Hilfe erwarten. Aber das ärmste Land Europas hat nicht einmal genügend Lebensmittel und Medikamente für die eigene Bevölkerung. Die EU hat jetzt 24 Millionen Mark (heute rund zwölf Millionen Euro, d.Red.) zusätzliche Soforthilfe zur Verfügung gestellt, die Bundeswehr schickte Transall-Maschinen mit Zelten und Decken. Aber die Hilfe aus dem Westen kam zu spät, um Leben, vor allem das der kranken Flüchtlingskinder zu retten.

Im Krankenhaus der südalbanischen Hafenstadt Durres windet sich Mirije Abazi seit Stunden in diesem leisen herzzerreißenden Schluchzen, das ihren schmächtigen Körper unter der fleckigen Decke in Krämpfen schüttelt. Die Schwestern haben die 25-jährige Frau mit Beruhigungsmitteln vollgespritzt. Doch Mirijes Verzweiflung ist nicht zu dämpfen: Ihr Mann wurde ermordet, jetzt droht ihr einziges Kind zu sterben. Egzona, ihr sieben Monate altes Mädchen, liegt regungslos in einem Gitterbettchen. Die Ärzte haben Lungenentzündung, Durchfall, starke Dehydratation diagnostiziert, das Fieber steigt. Mit den wenigen Medikamenten, die es noch gibt im Krankenhaus, können die Ärzte die Krankheit nicht stoppen.

"Sie haben ihn mitten entzwei geschossen"

"Fünf Tage und Nächte sind wir zu Fuß über die Berge geflüchtet, es war kalt, wir hatten nichts zu essen und zu trinken", sagt Mirijes Schwiegervater. Am ersten Tag der Nato-Intervention waren Serben in ihre Häuser in Klina eingedrungen, mit schwarzen Wollmasken über dem Gesicht und Kalaschnikows in den Händen. Mit über dem Kopf gekreuzten Armen mussten sie wie die anderen albanischen Familien ihr Dorf verlassen. Unter MG-Salven und Schlägen mit Holzknüppeln rannten sie zu Fuß davon in die nahegelegenen Wälder. Als Mirijes Mann noch einmal zum Haus zurückkehrte, wurde er von MG-Salven durchsiebt. "Sie haben ihn mit ihren Schüssen von oben nach unten mitten entzwei geschossen", sagt der Alte. "Für mich", sagt Mirije über dem Gitterbettchen ihres kleinen Mädchens, "gibt es kein Leben mehr, wenn du mich auch verlässt."

Ein Stockwerk tiefer wird am selben Nachmittag ein provisorischer Sarg zugenagelt. Er ist nicht viel größer als ein Schuhkarton und in pinkfarbenes Krepppapier gekleidet. "Auf die Schnelle", sagt die Oberschwester, "haben wir nichts Besseres auftreiben können." Der kleine Edison Mala war gerade zehn Tage alt, als er in der Nacht zuvor in den Armen seiner Mutter Hatixhe Mala starb. Sie sitzt abwesend und totenblass in diesem Krankenzimmer mit schimmeligen Wänden und blutverschmierten Bettbezügen. Als habe sie mit ihrem Baby auch ihre Tränen verloren. Stundenlang hatten sie nebeneinander auf diesem Bett gesessen, die 30-Jährige und ihr ketterauchender Mann Enver, der mit 40 das Gesicht eines 60-Jährigen hat. Zwischen ihnen lag dieses blau verfärbte tote Wesen, eingehüllt in ein gelbes Frotteehandtuch, ihr erster Sohn nach vier Töchtern.

"Haut ab, ihr Drecksalbaner"

Auch die Malas waren gleich in den ersten Tagen des Krieges von serbischer Miliz vertrieben worden wie fast alle in ihrer Heimatstadt Pec. Erst hatte man sie im Ortszentrum zusammengetrieben, dann auf Lastwagen und Traktoren verfrachtet und schließlich im Grenzgebiet mit den Gewehrkolben herunter gestoßen: "Haut ab, ihr Drecksalbaner, geht endlich dahin, wo ihr hingehört. Das Kosovo ist nicht mehr euer Land!" Im Zimmer nebenan wartet eine junge Frau mit ihrem Sohn. Er ist sechs Jahre alt und heißt Mergim - auf deutsch Exil. Die junge Frau ist schwanger. Dem Ungeborenen hat sie längst einen Namen gegeben. Es soll Chirim heißen. Befreiung.

Dieser Text ist im April 1999 im stern erschienen. Gabriel Grüner hat ihn zusammen mit Joachim Rienhardt und Daniela Horvath geschrieben.