Manchmal kommen Skandale sehr schön daher. Gleich am Ortseingang der Provinzstadt Nelspruit, drei Autostunden nordöstlich von Johannesburg, ragt die Baustelle des neuen WM-Stadions in den blauen Himmel. Eine schmucke Konstruktion. Eingebettet in sanfte Hügel, nicht zu protzig, die Stützpfeiler sind sogar Giraffenhälsen nachempfunden - eine Hommage an die Tiere des nahen Krüger-Nationalparks.

Nur an die Menschen hier denkt man weniger.

Ein Abend im Januar. Der 44-jährige Jimmy Mohlala, ein Gemeindevorsitzender aus der Nähe von Nelspruit, sitzt mit seinem 19-jährigen Sohn Tshepiso vor seinem Haus, als plötzlich ein Auto vorfährt. Zwei Männer mit Masken springen aus dem Wagen. Dann beginnen sie zu schießen. Mohlala fällt zu Boden. Tshepiso rennt ins Haus, er versucht die Tür zu verrammeln, doch sein Verfolger schießt durch den Spalt. Die Kugel trifft Tshepisos Bein. Mit letzter Kraft schafft er es, die Tür zuzuschlagen. Die Männer ziehen ab.

Mohlalas Frau Bonny hört die Schüsse im ersten Stock. Sie rennt nach draußen. Vor der Garage findet sie ihren Mann auf dem Boden, um ihn herum nur Blut. Sie kann nichts mehr für ihn tun.

"Das war kein normales Verbrechen", sagt sie heute. "Das war die Rache, weil er einfach keine Ruhe geben wollte."

Betrug am Volk

Ende 2006 hatte sich Mohlala mächtige Feinde gemacht. Er hatte Schiebereien beim Stadionbau an die Öffentlichkeit gebracht. Unter anderem war die kleine Gemeinde Matsafeni direkt neben der Baustelle betrogen worden. Einen Rand, umgerechnet noch nicht einmal zehn Cent, hatten die Menschen für ihr Land bekommen, auf dem nun die Arena für die Fußballweltmeisterschaft 2010 gebaut wird - und windige Versprechungen, wie sie von dem Projekt profitieren würden. Später urteilte ein Richter, das Vorgehen des Stadtrats unterscheide sich kaum von "jenen Kolonialisten, die das Land der Einheimischen an sich gerissen haben, im Tausch gegen funkelnde Knöpfe und Spiegel".

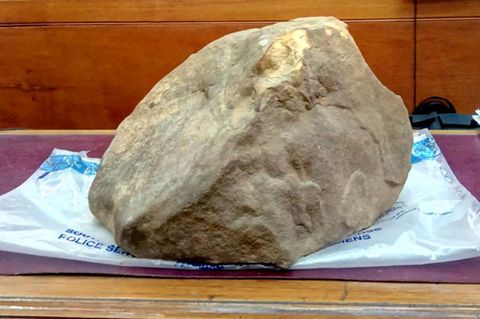

Der African National Congress (ANC) drängte sein langjähriges Mitglied Mohlala zum Rücktritt als Gemeindevorsteher. Der aber weigerte sich. Das war nach Meinung seiner Familie und seiner Freunde sein Todesurteil. Später wurde sogar seine Frau Bonny bedroht: "Ein paar Wochen nach Jimmys Tod kamen Polizisten zu uns. Sie schleppten mich und Tshepiso in ein Feld. Dann fesselten sie uns mit Handschellen und schlugen uns mit Stöcken. Sie sagten, wir sollten Ruhe geben. Sonst würden sie auch uns töten."

Sie zeigt ihre Hände. Noch immer ziehen sich rote Streifen von den Handschellen um die Gelenke. Neben ihr auf dem Sofa sitzt ihr Sohn Tshepiso, in sich versunken, mit leerem Blick. Erst seit ein paar Tagen kann er wieder ohne Krücken durchs Haus humpeln.

Ein gutes Jahr vor der Weltmeisterschaft ist Südafrika eine Baustelle. Allerorten entstehen Stadien, Straßen, Plätze. Die Begeisterung für Fußball ist groß. Die Arbeiter am Stadion von Kapstadt haben sogar eine eigene Mannschaft gegründet. Jeden Abend trainieren sie auf dem staubigen Platz vor der Baustelle.

Kinder lernen in Containern

Doch je näher die WM rückt, desto größer werden die Zweifel, ob die Menschen von dem Spektakel profitieren werden. Und nicht nur jene auf den richtigen Posten. Auf den Hochglanzbroschüren mit den Plänen von Nelspruit etwa leuchten Trainingsflächen und Zubringerstraßen. Aber wer soll dieses Sportzentrum nutzen? Die Stadt hat nur etwas mehr als 200.000 Einwohner und verdankt ihren bescheidenen Ruhm einzig dem nahen Krügerpark. Ohnehin ist der Bau des Stadions schon mehrere Monate im Verzug, weil die Arbeiter gestreikt haben. Und die versprochene neue Schule für die Kinder der überrumpelten Gemeinde Matsafeni wird erst mal überhaupt nicht gebaut. Zurzeit büffeln die Schüler in Containern - in ihren Klassenzimmern arbeiten jetzt die Ingenieure.

Inmitten all der Kungeleien wird demnächst ein Mann das Land führen, der selbst im Verdacht von Korruption steht. Am 22. April wählt Südafrika zum vierten Mal nach Ende der Apartheid einen neuen Präsidenten, und aller Voraussicht nach wird das Jacob Zuma sein. Denn der 67-Jährige ist der Chef des ANC, der Partei, die mit Nelson Mandela an der Spitze das Ende der Apartheid besiegelte.

Doch nach 15 Jahren an der Macht ist der ANC dabei, das Erbe Mandelas zu verspielen. Zu viele Skandale haben das Bild von den hehren Befreiungskämpfern erschüttert. Und mittendrin in all den schmutzigen Geschichten steckt Jacob Zuma. Soll er Südafrika repräsentieren, wenn die Welt ans Kap kommt?

Im Township Khayelitsha sind die Menschen von der Idee begeistert. Seit dem frühen Morgen strömen sie ins Stadion der Elendssiedlung bei Kapstadt. Sie drängeln und zerren, singen und schreien, schon werden die ersten nach Luft japsenden Kinder über die Köpfe gehoben.

Zumas großer Auftritt

Endlich rollen Zumas schwarze BMWs neben die Bühne. Vorredner heizen die Stimmung an, immer wieder "Viva ANC", und "Viva Zuma". Bald kippt der erste Zaun, nur mit Mühe können die Ordner die Massen zurückdrängen. Gegen Ende seines Wahlkampfauftritts gibt Zuma seinen Fans schließlich, worauf sie gewartet haben. Musik wird eingespielt, und er beginnt zu singen, seine Hymne: "Umshini wami" - Bringt mir mein Maschinengewehr. Er lacht und lässt den Körper um seine mächtige Mitte kreisen. Und die Menschen vor der Bühne singen begeistert mit. Doch kaum ist der letzte Ton von den heftigen Böen verweht, ist Zumas Korso schon wieder auf dem Highway - und Khayelitsha, dieser endlose Flickenteppich aus Häuschen und Hütten, wieder seiner Tristesse überlassen.

Wer den angehenden Präsidenten bei seiner Kamp agne begleitet, sieht einen jovialen Wahlkämpfer, der gern auf Schultern klopft, in die Arme nimmt und allen alles verspricht: den "Coloureds", den Mischlingen, dass sie den Schwarzen gegenüber nicht mehr benachteiligt werden; den muslimischen Händlern keine Eingriffe in den Markt; den Schwarzen die Beseitigung der Armut.

Zuma gibt sich als stolzer Zulu. Er tritt schon mal im Leopardenfell auf und ist zurzeit mit vier Frauen verheiratet. 2006 war er wegen Vergewaltigung angeklagt. Vor Gericht ließ er wissen, er könne doch keine willige Frau abweisen. Das habe er ja am kurzen Rock erkannt. Da die Frau HIV-positiv war, habe er sich danach geduscht, um eine Infektion zu vermeiden. Er wurde freigesprochen.

Verfahren eingestellt

Auch einem Bestechungsprozess entging er nur knapp. Als er in den Neunzigern schon mal Vizepräsident war, hatte er von seinem Geschäftsfreund Schabir Shaik mehrere 100.000 Euro angenommen. Erst vor wenigen Tagen wurde das Verfahren eingestellt - nicht aus Mangel an Beweisen, sondern weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass Zumas politische Gegner die Ermittlungen beeinflusst haben.

Seine Parteifreunde schert das alles wenig. Längst bedienen sie sich aus der Staatskasse. First-Class-Flüge, Luxusherbergen, edle Restaurants - Skrupel gibt es immer weniger. Als etwa im Juni 2006 herauskam, dass ein ANC-Provinzminister in einem Nobelrestaurant Johannesburgs Freunde für über 8000 Euro bewirtet hatte, ließ der Ertappte nur verlauten, der Steuerzahler solle sich zur Hölle scheren.

Kaum ein Monat ohne neuen Skandal. Schon die Ausbeute der vergangenen Wochen ist beachtlich. Da wird Parteisprecher Carl Niehaus gefeuert, nachdem Zeitungen berichtet haben, dass er sich unter anderem weigere, Rechnungen für seine Abstecher in Luxusresorts zu begleichen. Da wird Zumas alter Freund Shaik nach nur zweieinhalb Jahren seiner 15-jährigen Gefängnisstrafe aus fadenscheinigen "medizinischen Gründen" auf Bewährung entlassen. Offiziell leidet Shaik an "unbehandelbarem Bluthochdruck". Das hinderte den Multimillionär aber nicht daran, im Krankenhaus immer wieder Fast Food vom Lieferservice zu bestellen. Und zu den Profiteuren beim Bau des "Gautrain", eines neuen Zugs, der Johannesburg mit Pretoria verbinden soll, gehört die heutige Vizepräsidentin Baleka Mbete.

Noch zehrt Südafrika vom Mythos Mandela, noch strömen die Touristen ins glitzernde Kapstadt, an die weißen Strände, in die Weingüter am Kap, noch funktioniert die Demokratie. Manchmal ist es nur eine geringe Distanz, die wie in Nelspruit Wut und Resignation von Aufbruch und Begeisterung trennt - und dem immer noch nicht beendeten Freiheitskampf.

Immer noch gibt es Buren

Es gibt sie noch, die ewiggestrigen Burendörfer im Herzen des Landes. Etwa das kleine Nest Philippolis, in dem jemand wie Jacob Zuma wie ehedem als "Kaffer" gilt. Ein paar Holzhäuser inmitten endloser Grasweiden, mit "Members Only"-Kneipen, in denen die hakenkreuzähnlichen Flaggen der "Afrikaner Weerstandsbeweging" an den Wänden prangen; auf die Frage, wie man Mitglied werden könne, zeigt der Wirt nur schweigend auf seinen weißen Arm.

Es gibt aber auch Entwicklungen, die Mut machen, wie die Wiederbelebung des Zentrums von Johannesburg. Nach Büroschluss war das viele Jahre lang eine No-go-Area. Mittlerweile eröffnen zwischen den Hochhäusern trendige Lokale und Hotels. Gerade steht ein neues Busnetz vor der Inbetriebnahme, und Immobilienunternehmer, die Büros in Mittelklasse-Wohnungen umwandeln, kommen den Anfragen kaum nach.

Da sind jene, wie die Organisation "Homecoming Revolution", die dafür kämpfen, dass die gut Ausgebildeten nicht das Land verlassen. Da sind aber eben auch jene, wie die Familie des Petrus Pretorius aus Pretoria, die auf gepackten Koffern sitzen.

Vorstadtidyll hinterm Elektrozaun

"Es fällt uns nicht leicht, das Land zu verlassen", sagt Petrus Pretorius. "Wir sehen nur einfach für unsere Kinder keine Zukunft hier." 1666 waren die ersten aus dem Clan nach Südafrika gekommen. Petrus' Vorfahren gehörten zu den von den Buren mythisch überhöhten "Voortrekkers", die, Hitze und Hunger trotzend, Mitte des 19. Jahrhunderts ins Landesinnere zogen. Er selbst hat eine Ziegelfabrik mit 160 Mitarbeitern aufgebaut. Mit seiner Familie lebt der 65-Jährige auf einem 10.000-Quadratmeter-Grundstück am Rand Pretorias. Von der Terrasse blickt man auf den sorgsam getrimmten Rasen, in einer Ecke liegt ein Kinderfahrrad. Ein Vorstadtidyll - wären da nicht die hohen Mauern mit dem Elektrozaun.

"Es sind die vielen Verbrechen. Es wird uns einfach zu gefährlich", sagt er. Und zählt auf: der Schwiegersohn in der Fabrik überfallen. Ins Haus der Tochter eingebrochen. Das Auto der Nachbarin gehijackt. Eine andere Nachbarin ermordet. Eine Cousine vergewaltigt und angeschossen. "Die Einschläge kommen ja immer näher. Bevor es meine Enkel trifft, wollen wir weg sein." Mittlerweile hat die gesamte Familie ihre Visa für Australien. Ende des Jahres soll es losgehen; ein Haus in Perth haben sie sich schon angeschaut.

Verlässliche Zahlen zu dieser "Flucht der Weißen" aus S üdafrika gibt es kaum. Experten schätzen, dass seit 1995 800.000 von einst vier Millionen Weißen das Land verlassen haben. Vor allem wegen der Gewalt. Noch immer liegt die Mordrate Südafrikas bei jährlich über 38 pro 100.000 Einwohner; in Deutschland bei etwa eins zu 100.000.

Obendrein fürchten viele weiße Südafrikaner um ihre Chancen in einer Gesellschaft, die mit "Black Economic Empowerment" (BEE) ihre schwarzen Landsleute bei Jobs und Firmenbeteiligungen bevorzugt. Initiiert, um die Benachteiligungen von 350 Jahren rassistischer Herrschaft auszugleichen, führt die Kampagne dazu, dass Weiße trotz besserer Qualifikation manchmal das Nachsehen haben.

Weiße und schwarze Eliten

Es scheint bisweilen, als sei Südafrika dabei, eine kleine weiße Elite gegen eine ebenso kleine schwarze Elite auszutauschen. Fast alle der neuen Superreichen, der sogenannten Black Diamonds, wie etwa die Multimillionäre Tokyo Sexwale oder Cyril Ramaphosa, haben ein Parteibuch des ANC. Und der, so enthüllte eine Zeitung 2006, unterhält sogar ein eigenes Netzwerk, um durch BEE-Geschäfte die Parteikasse zu füllen. "Die Parasiten von heute sind oft die Helden von einst", klagt die südafrikanische Literaturnobelpreisträgerin Nadine Gordimer.

So ist in kaum einem Land der Welt die Spanne zwischen Arm und Reich heute dermaßen groß wie in Südafrika. Und vielleicht nirgendwo wird das so deutlich wie im einstigen "South-West-Township", in Soweto: hier Batterien trister Häuschen und graubraune Mietskasernen - dort chromblitzende Maschinen. Mittlerweile haben Sowetos Neureiche einen eigenen Harley-Davidson-Klub gegründet, die "Sopranos".

Afrika Tau fährt Modell "Sportster": laut, breit und ziemlich teuer. Daneben, für den Alltag, einen schnittigen BMW mit getönten Scheiben. Der 32-jährige Tau ist so etwas wie der Prototyp der neuen Elite. Stammt aus Soweto, studiert Informatik, findet dank guter Beziehungen einen Job beim Netzwerkspezialisten Cisco. Dort ist er zuständig für die Geschäfte mit staatlichen Stellen. Alle zwei Monate jettet Afrika Tau nach San Francisco und kann sich neben Auto und Motorrad auch ein Haus mit Pool in den teuren Vororten Johannesburgs leisten. Am Wochenende aber röhrt er über die Straßen seiner einstigen Heimat Soweto: "Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben. Und das zeigen wir gern."

Soweto an einem Sonntag, das ist das Schaulaufen der "Black Diamonds". An den Autowaschstellen reihen sich die SUVs von BMW und Porsche, golden lackierte Hummer, hin und wieder auch ein Lamborghini. Während ihre Besitzer ein Bier trinken, wienern Bewohner die Gefährte der ehemaligen Nachbarn. Sicher, auch in Sowetos Armenviertel ist in den vergangenen Jahren Geld geflossen - und doch: Wie viel Ungleichheit hält eine Gesellschaft aus? Und vor allem: wie wenig Kontrolle?

Keine Konkurrenz

Denn eine Konkurrenz zum ANC ist nicht in Sicht. Zwar haben sich nach Zumas Machtübernahme in der Regierungspartei die Anhänger seines Erzfeindes Thabo Mbeki abgespalten und den "Congress of the People" (Cope) gegründet. Doch ist Cope mehr ein Verzweiflungsakt von Abgehängten als ein tatsächlicher Neuanfang. Parteichef Mosiuoa Lekota etwa war während des großen Rüstungsskandals Ende der Neunziger, als Millionen an Bestechungsgeldern geflossen sind, der zuständige Verteidigungsminister.

Auch die größte Oppositionspartei, die "Democratic Allia ance" (DA), ist ohne Chance. Zwar hat sie sich unter Helen Zille, der deutschstämmigen Bürgermeisterin Kapstadts, zu einer straff geführten Bewegung gewandelt, doch für die meisten Südafrikaner bleibt die DA als Nachfolgerin der Apartheidsregierung unwählbar.

So muss Jacob Zuma nicht um seine Präsidentschaft fürchten. Auch Geschmacklosigkeiten schaden ihm kaum. Mitte Februar ließ er handstreichartig den 90-jährigen Nelson Mandela quer durchs Land fliegen und neben sich auf eine Bühne platzieren. Dabei hatte der heute senile Übervater schon vor Jahren verkündet, er wolle sich nicht mehr in die Politik einmischen.

Viele Südafrikaner sind enttäuscht, ja wütend - doch die historische Leistung des ANC zählt noch immer. Sogar in den vergessenen Ecken des Landes, in den Elendsvierteln wie Duncan Village in East London an der Küste.

Vielleicht 100.000 Menschen hausen hier nur ein paar Kilometer vom Stadtzentrum entfernt in Wellblechhütten. Die meisten ohne Strom und Wasser, es gibt nur wenige Toiletten, der stinkende Müll stapelt sich oft wochenlang. Wenn es regnet, wälzt sich eine braune Brühe die Hänge herunter bis hinein in die Hütten.

Keine Veränderung

"Hier hat sich in den letzten 15 Jahren überhaupt nichts geändert. Sie reden und reden, und wir sitzen noch immer wochenlang in unserem Müll", sagt Nothembe Fazzie. Die ehemalige Krankenschwester, eine agile 81-Jährige, lebt selbst in einem besseren Viertel der Siedlung; von ihrem Haus auf einem Hügel überblickt sie das Meer der Hütten. Zurzeit hat sie wieder mal kein Wasser, aber immerhin Strom.

Die Fazzies sind eine ANC-Familie, seit Jahrzehnten. An der Wand des Häuschens hängen die verblichenen Schwarz-Weiß-Bilder ihrer Söhne. Beide kämpften gegen die Apartheid. Und beide starben dabei. Einer ertrank bei einer Kurierfahrt für den ANC, der andere wurde vom südafrikanischen Geheimdienst erschossen. Ihr Mann war mehr als ein Dutzend Mal im Gefängnis, und auch Nothembe Fazzie selbst hat 15 Monate im Knast verbracht, davon drei in Einzelhaft.

Umso verbitterter ist sie nun. "Schauen Sie sich das Elend hier doch an. Die Regierung hat uns vollkommen vergessen. Die kommen nur vorbei, wenn ein alter Kämpfer stirbt. Dann gibt's Lobeshymnen. Vorher aber hat sich keiner um ihn gekümmert", sagt sie, und ihre Stimme wird immer lauter: "Mandela, das war ein Führer. Aber die von heute sind nur abgehoben."

Auch Jacob Zuma? Nothembe Fazzie überlegt einen Moment. "Ich weiß es nicht. Er war ja noch nicht hier." Wird sie ihn denn wählen? Trotz allem? "Ich weiß, dass es seltsam klingt. Aber ich werde wieder ANC wählen. Wie alle hier. Und wissen Sie, warum? Wir können doch Mandela nicht enttäuschen."