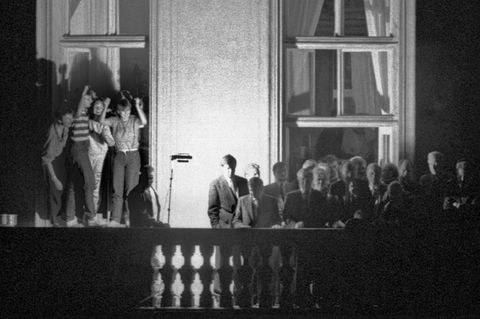

Es stinkt. Nach Urin, Chemie und Unrat. 4000 Menschen drängen sich hinter den Mauern der deutschen Botschaft in Prag. Sie wollen raus aus der DDR. Nur raus und weg. Um jeden Preis. Dafür vegetieren sie jetzt schon seit Wochen auf dem exterritorialen Gelände der Botschaft. Dann tritt Außenminister Hans-Dietrich Genscher auf den Balkon der Botschaft. "Liebe Landsleute", sagt er zu den Menschen im Garten, "wir sind gekommen, um ihnen mitzuteilen, dass heute ihre Ausreise..." Das Satzende geht unter im ohrenbetäubenden Jubel. Die Menschen singen "Einigkeit und Recht und Freiheit".

Das war am 30. September 1989 um 18.25 Uhr. Das war, wie Genscher später sagte, "der bewegendste Augenblick" seines politischen Lebens. Eines Lebens, das jetzt zu Ende gegangen ist. Das war ein Tag, den für einen TV-Film nachzuspielen er sich später geweigert hat, weil dies, wie er sagte, dem historischen Ereignis "nicht angemessen" gewesen wäre.

Hans-Dietrich Genscher war im Raubbau mit sich selbst hemmungslos

Das war auch ein Tag, wie es im Leben des Hans-Dietrich Genscher viele gegeben hat. Belastet von schweren gesundheitlichen Problemen. Am Tag von Prag hätte er in die Klinik gehört anstatt auf den Balkon. Wie häufig in seinem Leben kämpfte er mit heftigen Herzrhythmusstörungen. Deswegen nicht dabei sein? Nie und nimmer. Für Genscher unmöglich.

Im April 1990 beispielsweise verabschiedet er sich von seiner Frau Barbara mit den Worten "Ich glaube, heute kommt was" und fährt zu einer FDP-Versammlung in Düsseldorf. Die Selbstdiagnose trifft zu. Das Herz tuckert mal wieder ohne Takt. Er muss seine Rede abbrechen. Ärztliche Behandlung lehnt er ab, hastet zum Streitgespräch in eine TV-Sendung. Wenig später bleibt ihm die Stimme weg. Er rast von Bonn nach Warschau und Brüssel. Steht nach der Rückkehr vor Fotografen im Bonner Auswärtigen Amt, die "Wie geht es Ihnen heute?" rufen. Er antwortet mit tiefen Ringen unter seinen Augen: "Hervorragend." Im Raubbau mit sich selbst war er hemmungslos.

Gesundheitliche Probleme ignorierte er

Genscher hat einmal erzählt, er empfinde Arbeit als Gnade. Seither galt ein gängiges Psychogramm von ihm: Seine Rastlosigkeit, mit der er durchs Leben haste, sei in der Angst vor dem Tod begründet. Einer wie er wolle dem Leben jede Stunde abgewinnen. Daran könnte etwas gewesen sein. Jedenfalls war er gestählt darin, gesundheitliche Probleme zu ertragen.

Als junger Mann lag der 1927 in Halle Geborene mit Tuberkulose dreieinhalb Jahre in Lungensanatorien, litt unter Koliken und Schwächeanfällen. Niemand hätte gedacht, dass diesem Genscher, von den Nazis noch als Flakhelfer eingezogen, nach Not-Abitur, Jura-Studium und Flucht aus der DDR Anfang der 1950er-Jahre einmal eine politische Ausnahmekarriere gelingen könnte: 32 Jahre im Bundestag; 23 Jahre Mitglied der Bundesregierung; elf Jahre (ab 1974) FDP-Vorsitzender; Innenminister (1969), vor dessen Gummistiefeln kein Hochwasser sicher war; Außenminister (seit 1974), der bei seinem Rücktritt 18 Jahre später von sich behaupten konnte, er sei der dienstälteste Außenminister der Welt; Vizekanzler unter den Kanzlern Helmut Schmidt (SPD) und Helmut Kohl (CDU).

Der Mann mit dem gelben Pullover

Nicht zu vergessen, dass der Mann mit den unverwechselbaren Kennzeichen große Ohren und gelber Pullover 1965, als er in den Bundestag kam, bereits eine steile Karriere als FDP-Funktionär hinter sich hatte: 1956 wissenschaftlicher Assistent der FDP-Bundestagsfraktion, 1959 Fraktionsgeschäftsführer, 1962 Bundesgeschäftsführer.

Genscher war die FDP, und die FDP war Genscher. Und noch lange nach seinem überraschenden Rückzug von der politischen Bühne (1992) zog er als Ehrenvorsitzender in der Partei hinter den Kulissen die entscheidenden Strippen, egal ob die FDP-Vorsitzenden Bangemann, Lambsdorff, Kinkel, Gerhardt oder Westerwelle hießen.

Wende zur Union: Genscher machte Kohl zum Kanzler

Geschichtsschreibung kann sich nicht orientieren an der Frage: Was wäre gewesen wenn? Aber es ist reizvoll, beim Blick auf das politische Leben Genschers die These aufzustellen, dass ohne ihn Helmut Kohl vielleicht nie Kanzler geworden wäre. Genscher hat ihn 1982 an die Macht gebracht, dank einer überaus schmerzvollen Wende der FDP zur Union. Um Haaresbreite hätte es damals die Liberalen zerrissen. Mit Graf Lambsdorff zusammen (und von ihm getrieben) ging Genscher ein hohes politisches Risiko ein und menschliche Belastungen, die er niemals vergessen hat.

Der Vorrat politischer Gemeinsamkeiten zwischen FDP und SPD hatte sich erschöpft, die Trennung war letztlich unvermeidlich und nur noch eine Frage der Zeit geworden. Aber an Genscher blieb das Stigma des "Verräters" hängen. Man könne ihm seither Salzsäure in die Armbeuge träufeln, hat er später behauptet, und er sehe nicht einmal hin. Viele Linksliberale hassten Genscher für die Wende. Sie weinten auf dem entscheidenden Parteitag und zeigten ihm die Fäuste. Manche Narben der Wunden von damals schmerzten ihn bis zu seinem Tod. Dass andererseits der Wende-Gegner Gerhart Baum in der FDP blieb, hat Genscher ihm bis zuletzt mit enger Vertrautheit gedankt.

Kohls Überheblichkeit schmerzte

Schmerzlichster persönlicher Verlust Genschers in jenen Tagen war der Wechsel von Günter Verheugen zur SPD. Ihn hatte er als seinen politischen Ziehsohn betrachtet, Verheugen war ihm so nahe wie sonst nur noch Jürgen Möllemann, dessen Tod ihm sehr nahe ging. Auch Fritz Goergen, ehemaliger FDP-Spitzenfunktionär und enger Vertrauter Genschers wie Möllemann, kann die Frage nicht beantworten, weshalb zwei, die sich so unähnlich waren, Genschers politische Lieblinge gewesen sind. Vielleicht einfach nur, weil er gerne einen Sohn gehabt hätte, wie manche spekulierten? Denkbar sei, sagt Goergen, dass Genscher an den beiden politische Kernkompetenzen bewunderte, die ihm selbst fehlten: Verheugens strategische Klarheit im Denken, Möllemanns rücksichtslose Konsequenz im Handeln. Und manches spricht dafür, dass Genscher es sich selbst nie verziehen hat, dass es ihm missglückte, Möllemann bei seinem Kampf um das Projekt "18 Prozent" auf dem Weg in blanken Populismus und antiisraelische Tendenzen zu stoppen.

Dass sein Wendepartner Kohl später Genscher sehr von oben spüren ließ, wie sehr er sich ihm überlegen fühlte, hat den FDP-Mann tief geschmerzt, auch wenn er sich öffentlich nie darüber beschwerte. Jener Kohl, der mit ihm gerne das beliebte Spiel vom Koch und Kellner spielte, war bis dato durch die Bundespolitik als ungeschickte Walz aus der Pfalz gerollt. Innenpolitisch war Kohl Zielscheibe des Gespötts seiner Parteifreunde. Außenpolitisch war der CDU-Mann ein oft unbeholfener Tolpatsch, der kaum ein Fettnäpfchen auf internationalem Parkett ausließ. Gedankt hat er es mit vielen Sticheleien gegen den "Genscheristen" oder dadurch, dass er versuchte, Genscher auf dem Wege zur deutschen Einheit mit der Ernennung von Horst Teltschick zum diplomatischen Sonderbeauftragten zu gängeln. Das empfand Genscher als groben Verstoß gegen die Hierarchie, er hat es Kohl nie verziehen.

Wie Merkel Kohls Geschichtsauslegung korrigierte

Nicht wenige Zeitgenossen versuchten, Genscher auf die Rolle des umtriebigen diplomatischen Weltumrunders zu reduzieren. Auf jenen Genscher, der sich zuweilen selbst auf seinen Flügen begegnet sein soll. Oder ihm die Rolle des unendlich taktierenden, übervorsichtigen Zögerlings zuzuschreiben. Jenen Genscher eben, der noch von dem Hasen habe wissen wollen, wohin der rennt, wenn die Treiber kommen. Vor allem Helmut Kohl stilisierte sich selbst als den auf dem Weg zur deutschen Einheit souverän handelnden Solisten. Er als Denker der großen Linie, Genscher als hektischer Verwalter des Klein-Kleins. Nur, ohne Genscher wäre Kohl vielleicht niemals an jenem Holztisch im Kaukasus angekommen, wo er nach seinem Selbstverständnis Gorbatschow über denselben gezogen hat.

Kohl stand zu jener glücklichen deutschen Stunde auf den Schultern vieler anderer Akteure der deutschen Nachkriegspolitik, von denen viele kein CDU-Parteibuch gehabt hatten. Und Genscher, sein Duzfreund, war einer der Kräftigsten unter ihnen. Architekt der Einheit konnte Kohl nur werden, weil sein FDP-Partner ihm überhaupt den Weg auf die Baustelle geebnet hatte. Mit Genschers (und Willy Brandts und Walter Scheels) langfristiger Vertragspolitik im Rahmen des KSZE-Prozesses wurde die Einheit möglich. Damals verorteten die Unionschristen das von Ronald Reagan entdeckte "Reich des Bösen" noch immer in der Sowjetunion. Und es war Genscher, der Kohl klar machen musste, dass man Gorbatschow nicht mit Josef Goebbels vergleichen dürfe, wolle man die Chancen von Glasnost und Perestroika nutzen.

Kohls Nachfolgerin Angela Merkel hat die einseitige Geschichtsauslegung des Altkanzlers eindruckvoll korrigiert, als sie aus Anlass des 80. Geburtstages Genschers ihm zurief: "Dass ich hier stehen darf als Kanzlerin, hat mit der Politik Hans-Dietrich Genschers ganz viel zu tun."

Er konnte nicht anders als dabei zu sein

Genscher selbst hätte es sich nie vergeben, wäre er in den Tagen der Einheit nicht mehr als Aktiver dabei gewesen. "Wenn ich 1989 gesagt hätte, ich höre auf, dann würde ich jetzt verrückt", hat er einmal gesagt. Damals lag er nach einer Operation an den verengten Herzkranzgefässen wieder einmal im Krankenhaus und überlegte, ob es nicht Zeit wäre, auf die Warnsignale seines ausgebeuteten Körpers zu hören. Doch dann öffnete Ungarn die Grenzen, und ihm war klar, dass da im Ostblock mehr in Bewegung kam, als er zu hoffen gewagt hatte. Da musste er mitmischen. Und sei es dergestalt, dass er sich im Genesungsurlaub ein Telefon ans Schwimmbecken stellen ließ, um vom Wasser aus die deutsche Diplomatie zu dirigieren. Hier nicht dabei zu sein, es hätte ihn, der sich als Glückskind der Geschichte gesehen hat, umgebracht. Erster gesamtdeutscher Außenminister, das wollte der Hallenser noch werden.

Und gerne wäre er, wie er gestand, Ministerpräsident in seinem Heimatland Sachsen-Anhalt geworden. Einen gewaltigen Genscher-Bonus gab es ja dort. Bei der Bundestagswahl 1990 kam Uwe Lühr in Halle auf 34,8 Prozent und zum vorerst letzten direkten Bundestagsmandat der FDP. Die FDP erreichte danach 19,4 Prozent in Sachsen-Anhalt bei der Landtagswahl.

Er wäre auch in den Landtag gegangen

Wenn die Landtagswahl vor der Bundestagswahl gewesen wäre, erinnerte sich Genscher später ein wenig wehmütig, dann hätte er sogar für den Landtag kandidiert. Gelitten hat er später sehr, dass seine Nachfolger an der FDP-Spitze das ostdeutsche Erbe gering achteten und sich mit dem Slogan "Rückgabe vor Entschädigung" in der Eigentumsfrage als brachiale Wessis gebärdeten. Wer so nach Gutsherrenart auftrete, klagte Genscher intern, der verbrenne gute FDP-Erde mutwillig.

Sein abrupter Rücktritt als Außenminister im Jahr 1992 beflügelte allerlei kühne Spekulationen. Hatte er nach der Wiedervereinigung aus den Stasi-Archiven etwas zu befürchten? Aus dem Gewisper ist nie eine Nachricht geworden. Genscher hat die Frage nach der Ursache seines Rückzugs aus der Politik, die sein Leben war, auf seine unnachahmliche Weise aus Anlass seines 80. Geburtstages selbst beantwortet.

Und Ötzi fragte: Ist Genscher immer noch Außenminister?

Als der mumifizierte Gletschermann Ötzi Anfang der 1990er-Jahre im Schnalstal aus dem Gletscher gebuddelt worden sei, erzählte "Genschman" (so taufte ihn die Satire-Zeitschrift "Titanic" einst), da hätten sie Ötzi in der Skihütte mit einem Enzian wiederbelebt und dessen erste Frage sei gewesen: Ist Genscher immer noch Außenminister? Als er das gehört habe, so Genscher, da habe er seiner Frau gesagt: "Höchste Zeit, dass ich aufhöre!"

Womit einmal mehr sein Ruf als bester Witze-Erzähler der deutschen Politik gefestigt war. Und wer Genscher diese Anekdoten erzählen gehört hat, der dürfte keine Probleme mit dem Gedanken haben, was er wohl zu Lebzeiten auf die Frage geantwortet hätte, was dermaleinst sein Grab schmücken solle. Wie wäre es, hätte er wohl geantwortet, wenn dort einmal die eigens für ihn gezüchtete "Hans-Dietrich-Genscher-Tulpe" blühen würde?

Und dann hätte er gelächelt, und jedermann hätte sich gefragt, wie das denn nun wieder zu verstehen sei.