Wer Siegfried Buback erschoss, ist weiter unklar. Der Tod des Generalbundesanwalts und seiner beiden Begleiter muss und wird neu untersucht werden -Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt werden beantworten müssen, ob sie Aussagen aus dem RAF-Umfeld über viele Jahre unterdrückt und der Justiz vorenthalten haben. Die neuen Fragen könnten die Chancen von Christian Klar, aus der Haft entlassen zu werden, verbessern - doch dies hat nichts mit seinem Fall und seiner Schuld zu tun. Der seit einem Vierteljahrhundert inhaftierte Klar ist nicht wegen der Schüsse auf Buback verurteilt worden, sondern wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes. Wer am Gründonnerstag vor 30 Jahren abdrückte, wer das Motorrad fuhr, auf dessen Soziussitz der Schütze saß und wer im Fluchtwagen wartete - all das ist für Michael Buback, den Sohn des Getöteten, aus nachvollziehbaren Gründen unendlich wichtig. Für die Würdigung der Tat ist es gleichgültig.

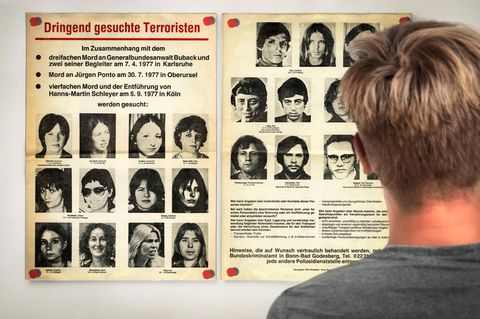

In seinem Plädoyer "Gnade für Christian Klar", das in der "Süddeutschen Zeitung" erschien, legt Buback dar, dass nach seinen neuen Informationen Klars Tatbeitrag bei den "drei herausragenden Attentaten im Jahr 1977" nicht schwerer wiege als der anderer Täter. Daraus leitet er ab, dass Klar auch nicht länger eingesperrt werden sollte als alle seine Genossen. Mit den "herausragenden Attentaten" gemeint sind die Morde an Buback, dem Dresdner-Bank-Chef Jürgen Ponto und die Entführung und Ermordung von Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer. Also die Anschläge der RAF auf exponierte Vertreter von Staat und Wirtschaft 1977. Doch die Höhe der Strafen für die RAF-Taten darf weder heute noch damals abhängen von der Prominenz der Opfer. Der Staat hat - auch wenn die RAF es anders wollte und Justiz und Polizei es manchmal anders gehandhabt haben - eben keinen Krieg gegen die Terroristen geführt. Er hat Verbrechen verfolgt. Es spielt keine Rolle, in welchem Maß Klar an der Herausforderung des Staates beteiligt war. Es spielt eine Rolle, welche Verbrechen er begangen hat.

Das ist der Grund, warum Klars Mindeststrafe auf 26 Jahre festgesetzt wurde und damit noch höher liegt als die der im Frühjahr freigelassenen RAF-Anführerin Brigitte Mohnhaupt. Klar war einer der brutalsten Täter der RAF. Er feuerte in die Brust einer Frau, die nach einem Banküberfall ihr Auto nicht als Fluchtwagen hergeben wollte. Er schoss auf Ponto, als der sich nicht entführen lassen wollte. In das Auto des US-Generals Frederik Kroesen, in dem auch noch dessen Frau und ein Fahrer saßen, jagte er eine Panzerfaust. Wegen neunfachen Mordes - darunter dem an Buback und seinen beiden Begleitern - sowie vielfachen Mordversuches wurde er verurteilt.

Klars lange Haftdauer kein Racheakt

Die Kriminologische Zentralstelle in Wiesbaden hat untersucht, nach wie vielen Jahren zu lebenslanger Haft verurteilte Täter in der Regel freikommen. Die meisten saßen 15 bis 20 Jahre. Aber 13,9 Prozent der 2004 entlassenen Strafgefangenen kamen erst nach über 25 Jahren aus dem Gefängnis. Die längste Haftzeit lag bei über 40 Jahren. Der stellvertretende Leiter der Zentralstelle, Axel Dessecker, stuft neunfachen Mord als "Extremkriminalität ein, die auch im Bereich der lebenslänglichen Freiheitsstrafen äußerst ungewöhnlich ist". Angesichts dieser Zahlen erscheint Klars unendlich lange Haftdauer nicht als Racheakt des Staates, sondern als durchaus vereinbar mit dem Anspruch, die RAF-Täter wie gewöhnliche Verbrecher zu behandeln.

Johannes Rau, der Vorgänger von Bundespräsident Horst Köhler, hat mehrere Terroristen begnadigt. Klar wollte er nicht zur Freiheit verhelfen. Köhler mag dies - Jahre später - mit guten Gründen anders bewerten. Er hat gezeigt, dass er sich die Entscheidung nicht leicht macht und die Gefühle der Angehörigen der Opfer ernst nimmt. Für den Bundespräsidenten sollte eine andere Frage jedoch noch mehr Gewicht haben: Vielleicht kann er durch eine Begnadigung die Aufklärung der RAF-Taten erleichtern, bei denen die damals urteilenden Gerichte offenbar vieles versäumt haben. Jetzt besteht die Chance - notfalls durch Verzicht auf weitere Strafen für aussagewillige Ex-Terroristen -, dass Täter und Tatabläufe zweifelsfrei ermittelt werden. Daran gemessen ist es gleichgültig, ob Klar jetzt oder nach Ablauf seiner Mindeststrafe im Januar 2009 freikommt. 30 Jahre nach 1977 ist die Wahrheit wichtiger als der letzte Rest Strafe.