"Katalonien ist nicht Spanien", lauten Graffitis an Häuserwänden. Diesen Spruch und die Tatsache, dass Katalonien anders als das übrige Spanien ist, hat jeder bemerkt, der schon einmal in Barcelona gewesen ist. Spanische Klischees wie Stierkampf treffen auf die Region im Nordosten des Landes nicht zu. Seit 2010 ist das grausame Töten von Stieren in Katalonien verboten. Die alte Arena an der Plaça d'Espanya in Barcelona wurde längst zu einem modernen Einkaufszentrum umfunktioniert. Doch Richter in Madrid haben das Verbot im vergangenem Herbst als "verfassungswidrig und ungültig erklärt". Damit sind wir mitten im Thema: Die Katalanen fühlen sich von Madrid bevormundet, in letzter Zeit immer mehr.

Die Wurzeln des katalanischen Nationalismus sind alt

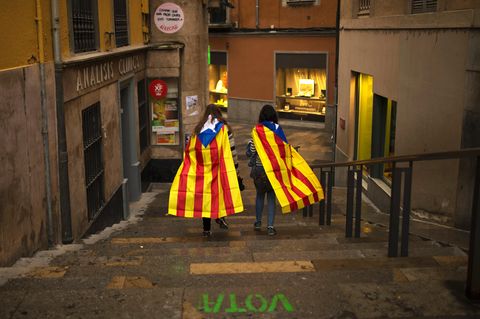

Barcelona gegen Madrid, Katalonien gegen Kastilien - dieser Konflikt spitzt sich vor dem geplanten Referendum am 1. Oktober zu. In der Abstimmung geht es um die Unabhängigkeit der Region. Sollte sich eine Mehrheit finden lassen, wollen die Separatisten binnen 48 Stunden die Abspaltung von Spanien. Die Regierung in Madrid versucht das mit allen Mitteln zu verhindern. Es werden Politiker festgenommen, Wohnungen durchsucht. Doch bei diesem Streit geht es nicht um die Rivalität zwischen Madrid und Barcelona, den beiden größten Städten Spaniens, sondern um einen Konflikt, der viel tiefer sitzt und seit Jahrhunderten ausgetragen wird - leider auch oft mit Blutvergießen.

Nicht von ungefähr begehen die Katalanen ihren Nationalfeiertag "La Diada" am 11. September. Es ist kein Tag des Sieges, wie bei anderen Nationen. Gefeiert wird in Erinnerung an die Kapitulation im Jahre 1714: Nach 15-monatiger Belagerung im Spanischen Erbfolgekrieg hatten das Militär der Kastilier und die Bourbonen Barcelona eingenommen. Das repressive Dekret Philipp V. setzte anschließend sämtliche katalanische Institutionen außer Kraft. Nicht nur die Generalitat, das katalanische Parlament, sondern der König ließ Stadtviertel schleifen, die Universität schließen und Kastilisch als Amtssprache einführen. Dem Katalanisch war das Rückgrat gebrochen.

Erst als der Einfluss des kastilischen Herrscherhauses in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch die Unabhängigkeitsbewegungen ehemaliger Kolonien in Süd- und Mittelamerika rapide schwand, Königin Isabella II. zur Abdankung gezwungen und die Erste Republik ausgerufen wurde, sagte sich Katalonien am 8. März 1873 von Spanien los. Allerdings waren die demokratischen Strukturen nur von kurzer Dauer.

Im 20. Jahrhundert kommt es nach der Diktatur von Primo de Rivera 1931 zur Zweiten Republik in Spanien. Die Katalanen verabschieden ein Jahr später ein provisorisches Autonomiestatut, und ihr Präsident ruft 1934 den Katalanischen Staat aus. Zwei Jahre später beginnt bekanntlich der Spanische Bürgerkrieg, der 1939 kurz nach dem Einmarsch der Franquisten in Barcelona mit einer Niederlage der Republikaner und Katalanen endet. Erneut wird die katalanische Sprache verboten, das Zivilrecht eingeschränkt. Selbst Ehescheidungen, die in der Zweiten Republik möglich waren, werden rückwirkend für ungültig erklärt. Die katholische Kirche hat in der Zeit der Franco-Diktatur wieder das Sagen.

Danach zielte die Politik Madrids durch ihre Einwanderungswellen mit fast zwei Millionen Menschen aus ärmeren Teilen Spaniens auf eine "Vermischung" von Katalanen und "Gastarbeitern". Nur im Untergrund überlebte die Sprache. Das bei Barcelona gelegene Kloster Montserrat und der Futbol Club Barcelona wurden zu Orten des Katalanischen.

Am 20. November 1975 war in Barcelona der Cava ausverkauft. Die Bewohner feierten den Tod Francos, nicht auf der Straße, sondern aus Angst vor Repressalien durch die Guardia Civil, der Militärpolizei, in ihren Wohnungen hinter zugezogenen Gardinen.

Doch schon am 11. September 1976 gingen 1,5 Millionen Menschen auf die Straße und erinnerten sich an La Diada, ihren Nationalfeiertag. Das katalanische Wir-Gefühl hatte auch 36 Jahre Franco-Diktatur überlebt.

Das Scheitern des Autonomiestatuts

In den folgenden Jahren der Transicíon, dem Übergang zur Demokratie, wird eine spanische Verfassung verabschiedet. Die Katalanen stimmen über ein neues Autonomiestatut ab und wählen 1980 Abgeordnete für ihr Parlament mit eigenem Präsidenten. In Bereichen wie Bildung, Kommunalverwaltung, Polizei, Tourismus und Stadtplanung wird ihnen eigene Entscheidungsmacht zugestanden. Doch anders als im Baskenland gibt es keine Finanzautonomie.

Das Zusammenwachsen Europas, die Sezessionsbewegung im Baltikum und auf dem Balkan sowie das Verschwinden physischer Grenzen förderten gleichzeitig einen neuen Regionalismus, nicht nur in Katalonien. Daher machten sich die Katalanen in der Amtszeit des sozialistischen Ministerpräsident Zapatero Hoffnungen auf ein neues Autonomiestatut. Dieses wurde 2006 vom spanischen und katalanischen Parlament verabschiedet und per Volksentscheid in Katalonien bestätigt.

Doch die rechtskonservative Partido Popular (PP), die Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Mariano Rajoy, klagte dagegen. 2010 entschied das spanische Verfassungsgericht, dass Katalonien als "Nation" und mehrere Artikel des Statuts keine Gesetzeskraft haben. Ein herber Schlag für die katalanische Selbstverwaltung. Statt einer Stärkung der Regionalisierung, wie sie von der EU beispielsweise für Kandidatenländer betrieben wird, bedeutete das Urteil eine Rezentralisierung in Richtung Madrid. Selbst das Schulwesen soll in die Ministerien der spanischen Hauptstadt verlegt werden.

Dynamik von unten nach oben

Seit dem gescheiterten Autonomiestatut 2010 wenden sich die Katalanen mehr und mehr vom spanischen Staat ab und gehen auf die Straße, bilden Menschenketten quer durch Katalonien. Auf den Balkonen wehen gelb-rot-gestreifte Fahnen mit blauem Dreieck und weißem Stern. Auf regelmäßigen Massenkundgebungen wird ein Referendum gefordert. Doch statt Gesprächen nehmen die Spannungen zwischen Katalonien und Spanien zu. "Aus Sicht der Katalanen leugnet der spanische Staat einen politischen Konflikt, der nur im politischen Dialog zu lösen wäre, und versucht, ihn stattdessen per Gesetz auszubremsen", sagt Nico Krisch, Professor für Völkerrecht in Genf.

Madrid verweigert nun schon seit Jahren den politischen Diskurs und jegliche Reform unter Hinweis auf die Verfassung. Stattdessen schickt es die Guardia Civil in die Rathäuser Kataloniens, lässt Politiker verhaften und beschlagnahmt Stimmzettel für das am 1. Oktober geplante Referendum.

Mit seinem Verhalten gießt Rajoy Öl ins Feuer und stärkt die katalanische Unabhängigkeitsbewegung. Der Druck der Zivilgesellschaft ist enorm. Aus den Regionalwahlen in Katalonien ging im September 2015 eine Koalition aus rechten und linken Nationalisten als Sieger hervor, die eine Unabhängigkeit von Spanien anstreben. Aus einer Splitterbewegung vor noch zehn Jahren wurde inzwischen eine demokratische Massenbewegung.

Der Konflikt zeigt die tiefe Krise der spanischen Demokratie. Im Gegensatz zum deutschen Grundgesetz mit seinen fast jährlich vom Parlament verabschiedeten Änderungen, ist die spanische Verfassung von 1978 nur zweimal um wenige Worte wie "Schuldenbremse" und "passives Wahlrecht" ergänzt worden. Änderungen sind extrem schwierig. Es sei ein "hermetisch, geschlossenes Dokument", sagt der katalanische Jurist Santiago Vidal i Marsal. Die Hürden sind für die Minderheiten unüberwindbar.

Das in deutschen Medien angeführte Argument, dass sich das "reiche Katalonien" aus finanziellen Gründen abkoppeln will, ist eher sekundär. Im internationalen Vergleich ist das Fiskaldefizit des Geberlands Katalonien groß, die Investitionen der spanischen Zentralregierung in Katalonien seien dagegen viel zu gering, argumentiert Barcelona.

Für Carles Puigdemont, dem Regierungschef Kataloniens, ist es ein "Unding, dass der Wunsch nach einem demokratischen Votum kriminalisiert wird", sagte er kürzlich in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung", weil Madrid das Referendum für illegal erklärt hat. "Wir haben das Gefühl, dass wir die Dinge besser regeln würden, wenn wir selbst entscheiden könnten", zum Beispiel über die Themen Bildung, Infrastruktur und Soziales.

Unbequeme Katalonen, Schotten, Korsen

Die Situation steht auf Konfrontation. Madrid hat sich in eine Sackgasse begeben, bleibt unnachgiebig und denkt in Schwarz-Weiß-Mustern. Wie schon so häufig in der Geschichte Spaniens erweisen sich die Mächtigen als unfähig für einen Kompromiss. "Die Katalanen haben ja nicht den Anspruch, Spanien katalanisch zum machen. Aber sie wollen selbst das Recht haben, in den Schulen Katalanisch zu lehren und zu lernen", schreibt Nico Krisch in dem Buch "Die Übersetzung der Unabhängigkeit" von Krystyna Schreiber. "Sie wollen ihre Andersartigkeit behaupten und bewahren, ähnlich wie Quebec innerhalb des kanadischen Staates, die Bretonen und Korsen in Frankreich oder die Waliser und Schotten in England."

Die Schotten durften abstimmen. Beim Referendum im September vor drei Jahren sprach sich eine Mehrheit mit 55,3 Prozent gegen eine Abspaltung und für den Verbleib im Vereinigten Königreich aus.

Wer einmal an einer der Demonstration mit Hunderttausenden von Katalanen in Barcelona teilgenommen hat, begreift sofort, dass es sich um eine tief und höchst demokratische Volksbewegung handelt, quer durch alle Schichten und Generationen. Keine Spur von Aggression, keine Faust reckt sich zum Himmel, im Gegensatz zum Baskenland, wo mit Bomben jahrelang versucht wurde, politische Forderungen durchzusetzen. Die Katalanen wollen nur abstimmen, eine Forderung, die zu den Wesenszügen einer Demokratie gehört.