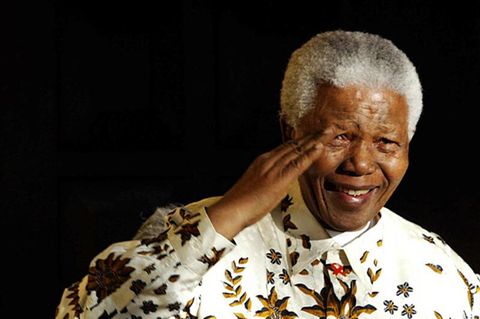

Es ging schließlich doch im Kreise seiner Familie zuende. Nelson Mandela ist im Alter von 95 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Mandelas Funkeln, von dem seine Frau Graca Machel schon vor ein paar Jahren sagte, es verblasse, ist nun erloschen.

Mandela hatte sich zurückgezogen

Schon seit Jahren hatten nur noch wenige daran teilhaben dürfen. Immer häufiger hatte sich der Freiheitsheld in den letzten Jahren in seine Heimat Qunu in der Provinz Eastern Cape zurückgezogen. Die Landschaft hier ist sanft gewellt, der Himmel weit und an klaren Wintertagen von solchen tiefem Blau, dass man fast ein Schwarz darin entdecken zu erkennen glaubt. Qunu, jener "kleine Ort, der in einem Tal liegt, das durchzogen ist von seinen klaren Strömen", wie ihn Mandela in seiner Autobiografie selbst beschreibt, das sind noch immer nur ein paar hundert in die Landschaft gewürfelte Häuser und Rundhütten in grün und blau. Selbst Strom gibt es erst seit etwa 15 Jahren. An der Durchgangsstraße steht die zweigeschossige Villa von Nelson Mandela: Ein schlichter Bau mit Ziegeldach im toskanischen Stil. Nur Elektrozäune und Kameras erinnern bislang daran, dass hier die größte Ikone Afrikas zu Hause war.

Einige wenige Politiker, Hillary Clinton etwa, schauten noch bei ihm vorbei. Immer wieder ließen sie sich mit ihm fotografieren. Doch Mandela bekam offenbar davon kaum noch etwas mit. Zu seinem letzten öffentlichen Auftritt bei der Fußballweltmeisterschaft 2010 musste er im Rollstuhl ins Stadion gefahren werden. Es war ein bewegender Moment, wir alle im Stadion jubelten wie verrückt, die Kälte des Winterabends von Johannesburg und die nervenden Vuvuzelas waren tatsächlich für ein paar Minuten vergessen, doch der Umschwärmte wirkte alt und gebrechlich. Mandela war ein müdes Männlein. Er versank fast in der Pelzmütze und dem Mantel, die man ihm übergestülpt hatte. Seither hatte er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen - und verwandelte sich endgültig vom Menschen zum Mythos.

Mandela war überall

Und doch war Mandela immer irgendwie da. Ob man in den Bars von Kapstadt trank, ob man Geschäftsleute in Johannesburg traf oder ob man durch die bitterarmen Dörfer des Eastern Cape fuhr. Der große Freiheitsheld war eine Art Hintergrundrauschen. Mandela war eine unausgesprochene Referenz in vielen Gesprächen. Denn in ihm fanden sich alle wieder. Die Schwarzen, natürlich. Aber auch die Weißen - schließlich hatte seine Versöhnungspolitik dafür gesorgt, dass man sie nach dem Ende der Apartheid nicht ins Meer gejagt hatte. Und sein Leben war ja eine Parallelerzählung zur Geschichte Südafrikas.

Als Nelson Rohlihlala Mandela im Juli 1918 in der Nähe von Qunu geboren wurde, war er bereits zum Führer auserkoren. Er stammte aus einer königlichen Familie seines Volkes, der Xhosa. Unter der Obhut seines Onkels ging er zur Schule und lernte Englisch. Seine Lehrerin verpasste ihm gleich zu Anfang den Namen "Nelson" - diese zweite "Taufe" war üblich in jener Zeit. Mandelas Geburtsname "Rohlihlahla" mit dem schwierigen an ein unsauberes "s" erinnernden "hl"-Laut der Xhosa schien zu schwierig für weiße Zungen.

Anwalt zu Zeiten der Apartheid

Mandela konnte schließlich in Fort Hare studieren, später auch in Johannesburg. Parallel begann er in einer Anwaltskanzlei zu arbeiten. Während dieser Zeit in den vierziger und fünfziger Jahren kam er zum ersten Mal in Kontakt mit Anti-Apartheidskämpfern. Walter Sisulu war sein Mentor. In der Uni traf er die weißen Aktivisten Ruth First und Joe Slovo. Und mit Oliver Tambo eröffnete er eine Anwaltskanzlei.

Damals systematisierte die weiße Minderheitsregierung ihre Rassentrennung und baute die Apartheid nicht nur zum ideologischen sondern auch zum praktischen Fundament des Staates aus. Ganze Viertel wie Sophiatown in Johannesburg oder der District Six in Kapstadt wurden geräumt und dem Erdboden gleich gemacht; Passgesetze, die den Zugang zu den "weißen" Städten regelten, wurden jetzt rigoros durchgesetzt.

"Wenn nötig, bin ich bereit, für dieses Ideal zu sterben"

Mandela begann sich zu engagieren. Er wurde Kommandant des bewaffneten Flügels des ANC, verantwortlich auch für Sabotageakte. Immer wieder musste er im Untergrund verschwinden. 1962 wurde er schließlich bei einer Straßensperre verhaftet, ein Jahr später wegen Hochverrats angeklagt. Sein vierstündiges Schlussplädoyer endete mit den Sätzen: "Ich habe immer das Ideal einer demokratischen und freien Gesellschaft bewundert, in der jeder die gleichen Chancen erhält. Für dieses Ideal habe ich gelebt. Aber wenn nötig, bin ich bereit, für dieses Ideal zu sterben." Vielleicht war es gerade diese Rede, die ihm den Tod erspart hat.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Das Regime sperrte Mandela weg und wollte sein Andenken verblassen lassen. Doch der Mythos wurde nur noch größer.

Ein Leben in Gefangenschaft

Mandela wurde zu lebenslanger Haft auf Robben Island verurteilt. Es begann sein zweites Leben, als Mythos im Wartestand. Kein Bild durfte von ihm veröffentlicht werden. Die Apartheidsregierung wollte die Erinnerung an ihn und die anderen Freiheitskämpfer verblassen lassen. Doch während die Männer im Steinbruch schufteten, sich in einer Art Gefängnis-Universität selbst unterrichteten, während sie sich mühsam im Laufe der Jahre kleine Privilegien wie Zeitungen oder Fußball erarbeiteten, entschwanden sie nicht in Vergessenheit - sondern wurden immer nur präsenter. In den Achtzigern wurde dank geschickter ANC-Politik "Free Mandela" zum Slogan der liberalen Weltöffentlichkeit. Schon damals war Mandela eigentlich mehr Symbol als Mensch. Gleichsam Projektionsfläche für alles Gute und Anständige, für den Kampf gegen Diskriminierung, für das Erdulden ungerechter Strafe, und vielleicht ist es ja das eigentliche Wunder im Leben des Nelson Mandela, dass er es tatsächlich schaffte, diesen Projektionen am Ende gerecht zu werden.

Ende der achtziger Jahre dämmerte es den intelligenteren Vertretern des Apartheidregimes, dass ihre Politik der Rassendiskriminierung nicht länger aufrechtzuerhalten war. Am 11. Februar 1991 wurde Mandela schließlich nach langwierigen Verhandlungen frei gelassen. Sein Auftritt vor dem Rathaus von Kapstadt, nach 27 Jahren im Gefängnis, war ein Triumph. Zehntausend wollte ihn sehen, drängten immer näher heran - und dieser übermenschliche Mandela musste sich von seiner damaligen Ehefrau Winnie die Brille leihen - die eigene hatte er im Gefängnis liegen lassen.

Vereidigung zum Präsidenten

Es sollte noch drei lange, von Gewalt durchsetzte Jahre dauern, bis das Wunder vollendet war: Am 10. Mai 1994, einem kristallblauen Frühherbsttag in Südafrika, wurde Nelson Mandela nach den ersten freien Wahlen als erster Präsident des neuen Südafrika vereidigt. Militärflugzeuge rauschten über die Menge hinweg. Dieselben Jets, die noch vor wenigen Jahren die Lager des ANC bombardiert hatten, wippten jetzt mit ihren Flügeln zum Salut. Und dann Mandelas Gänsehautsätze fürs Geschichtsbuch: "Niemals, niemals, niemals wieder soll dieses wunderschöne Land die Unterdrückung des einen durch den anderen erfahren und die Erniedrigung erleiden, die Schande der Welt zu sein."

Mandela wurde kein perfekter Präsident. Die Aids-Epidemie nahm er am Anfang nicht wirklich ernst. Die alltägliche Aktenarbeit überließ er ohnehin seinem Vize Thabo Mbeki. Mandelas Stab war meist damit beschäftigt, all die Fototermine mit Stars und Politikern zu koordinieren. Doch er schaffte es, das Land mehr oder minder zusammen zu halten, nicht nur Versöhnung zu predigen, sondern vorzuleben. Im August 1995 fuhr er hinaus zur 94-jährigen Witwe von Hendrik Verwoerd, dem Architekten des Apartheidsstaats. In ihrem Haus in Orania, einem kleinen Dorf, das Buren als Kern eines künftigen reinrassischen "Volksstaats" sahen, plauderten sie und tranken gemeinsam Tee.

Rückzug aus der Öffentlichkeit

1999 trat Mandela als Präsident ab. Anfangs noch aktiv als Gesicht für Menschenrechtskampagnen oder für seine nach der Gefängnisnummer benannten Hilfsorganisation "46664", zog er sich immer mehr von der Öffentlichkeit zurück. Noch einmal ließ er sich im Präsidentschaftswahlkampf 2009 auf eine Bühne setzen, doch dieser Auftritt brachte dem ANC weniger Sympathie als Protest - sah man doch, wie alt, dünn, grau und gebrechlich dieser unbeugsame Mann geworden war.

2011 dann plante er, nach Qunu zurück zu kehren. Doch seine Gesundheit ließ das nicht mehr zu. Er blieb in Johannesburg, musste immer häufiger ins Krankenhaus, wie zuletzt im Sommer, wo er sich sogar noch von den Strapazen einer schweren Lungenentzündung zu erholen schien. Ein Trugschluss, wie sich jetzt herausstellte.

Zehntausende werden sich in den nächsten Tagen auf nach Qunu machen, in die rollenden Grashügel der ehemaligen Transkei, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Es wird ein weltumspannendes Ereignis werden, ähnlich dem Begräbnis von Johannes Paul II. Schon vor Jahren haben sich Fernsehteams die besten Spots gemietet.

Ein Wein namens "House of Mandela"

Denn hier, in einem kleinen unscheinbaren Geviert umgeben von Maschendraht, liegt der Friedhof der Familie Mandela. Hier lag bis vor zwei Jahren auch Mandelas früh verstorbener Sohn Thembi. Dann aber ließ Nelson Mandelas Enkel Mandla Thembi umbetten, ein paar Kilometer weiter nach Mwezu. Mandla ist Chief in Mvesu und plant dort seine eigene Gedenkstätte für den großen Freiheitshelden. Vor allem, so ist immer häufiger zu hören, um kräftig daran zu verdienen. Mandla ist nicht der einzige, der mit dem Familiennamen Geld macht. Andere Verwandte verkaufen Wein namens "House of Mandela" oder lassen sich für eine Dokusoap begleiten.

Nelson Mandela aber wird, das scheint sicher, in Qunu begraben. In seiner Heimat. Vor drei Jahren traf ich am Familienfriedhof Morris Mandela, einen Cousin des großen Nelson. Mit steifen Händen war der 78-Jährige gerade dabei, den Draht am Friedhofstor aufzuzwirbeln. Morris trug Gummistiefel voller Lehm, seine Jacke und der Pulli war voller Löcher, im Mund fehlten etliche Zähne. Und doch war dieser alte Mann einer der wenigen, die noch zum Freiheitshelden vorgelassen wurden. Sie unterhielten sich dann, so erzählte er mir, vor allem über früher, über verstorbene Freunde, über die gemeinsame Zeit in Johannesburg - Morris hatte etwa zehn Jahre lang bei den Mandelas gelebt, als er in einer Mine gearbeitet hatte.

Zwischen Mythos und Mensch

Ich fragte ihn, wie er denn so gewesen sei, der berühmte Mandela. Morris schaute mich fragend an. "Für mich ist er gar nicht berühmt“, sagte er, "für mich ist er einfach der Typ, der sich ins Schlafzimmer verzogen hat, um mit seinen Freunden über Politik zu reden." Ich stutzte. Aber vielleicht war das ja die richtige Einstellung, um aus dem Mythos wieder den Menschen zu machen. Morris Mandela jedenfalls harkte stoisch den Friedhof weiter.