Ein Jahr ist es her, dass der Deutsche Tobias R. in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven erschoss – und noch immer sind Entsetzen und Ratlosigkeit über die Tat greifbar. Trauer und Wut prägen Erinnerung und Aufarbeitung, aber auch drängende Fragen der Opferfamilien, die sich im Stich gelassen fühlen. Tut Deutschland genug gegen rechten Terror?

Absichtserklärungen und Bekenntnisse gegen Rassismus reichen nicht aus, meinen Kommentatoren: "Rassismus beginnt im Alltag, die Gewöhnung an Hass und Hetze auch", kommentiert etwa die "Rheinische Post", daher müsse sich jeder "einmal mehr bewusst machen, dass jeder Einzelne an dem mitwirkt, was wir das gesellschaftliche Klima nennen."

Der Anschlag in Hanau vor einem Jahr – das Medienecho

"Süddeutsche Zeitung" (München): "Die Antwort der Mitte auf die Tat von Hanau ist so einfach wie schwer: laut Nein zu sagen, wenn jemand aus einer Herkunft, Haut- oder Haarfarbe ein Oben und Unten konstruieren möchte, im Freundeskreis, im Verein, am Arbeitsplatz. Und, noch schwerer: zu versuchen, die eigenen Vorurteilsstrukturen und verletzenden Gedankenlosigkeiten aufzuspüren. Das hält die Ermordeten von Hanau unvergessen. 'Tot sind wir erst, wenn man uns vergisst' – Ferhat Unvar hat das in einem Gedicht geschrieben, wenige Wochen vor seinem Tod. Es ist ein kluger, wahrer Satz."

"Frankfurter Rundschau": "Ein solch schrecklicher Terroranschlag wie in Hanau darf nie wieder geschehen. Dafür muss dieses Land alles tun – seine Politik, seine Polizei, seine Justiz, seine Gesellschaft. Es darf nicht dabei bleiben, dass täglich im Schnitt fünf rassistische Angriffe begangen werden. Das ist dieses Land den Opfern und ihren Familien schuldig. Aber auch jedem anderen Menschen, uns allen. Um in einem Deutschland leben zu können, das möglichst frei ist von Hass und Hetze, von Rassismus und Menschenfeindlichkeit. Zweifellos ist in den vergangenen Jahrzehnten etliches geschehen. Präventionsprogramme wurden aufgelegt, Aussteigerprogramme. (...) Aber niemand sollte sich vormachen, dass das Problem damit bewältigt wäre und man nun, wie es ein CDU-Politiker in Hanau schon vor sechs Monaten vorschlug, zur 'Normalität' zurückkehren solle."

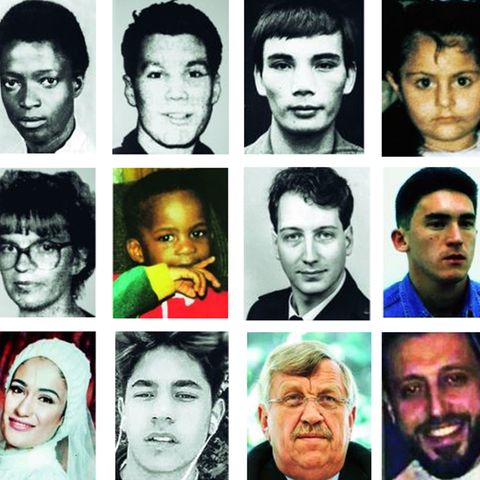

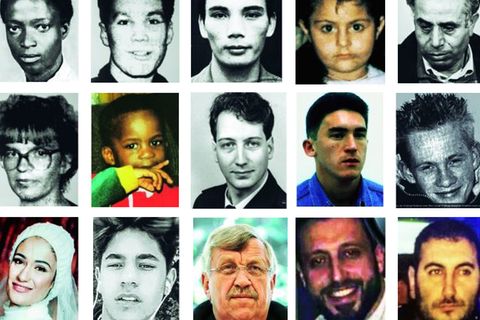

"Rheinische Post" (Düsseldorf): "Der Opfer von Hanau zu gedenken, sollte also bedeuten, sich an ihre Gesichter, Namen, Geschichten zu erinnern und darum zu trauern, dass sie ihr Leben mit all den großen und kleinen Hoffnungen nicht mehr weiterführen können. An Hanau zu erinnern bedeutet auch, sich einmal mehr bewusst zu machen, dass jeder Einzelne an dem mitwirkt, was wir das gesellschaftliche Klima nennen. Mit jeder realen Begegnung, mit jedem Kommentar im Netz, mit jedem Spruch, den man nur so dahingesagt haben will. Rassismus beginnt im Alltag, die Gewöhnung an Hass und Hetze auch."

"Neue Osnabrücker Zeitung": "Ein Jahr nach dem fremdenfeindlichen Anschlag von Hanau fordern Aktivisten ein Ministerium für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Als ließe sich dieser regierungsamtlich verordnen. Die Aufgabe ist dezent komplexer, und sie kommt jedem Einzelnen zu, an jedem Tag und überall. Die Forderung drückt zugleich Hilflosigkeit aus. Irgendwie erinnert sie an das Ministerium für Heimat, das Horst Seehofer nach der letzten Wahl dem Innenressort zuschlug: Ein erwünschter Zustand soll behördlich bewahrt oder befördert werden. Aber Zusammenhalt und Heimat sind Sehnsuchtsbegriffe, Gefühle, Zustände des Zusammenlebens. Ein Ministerium hilft da nicht. Es braucht ein gesellschaftliches Klima, eine Kultur der Toleranz. Eine, die Randpositionen umfasst und Menschen nicht ausgrenzt, eine, die Hass nicht hinnimmt, Freiheit fördert und Extremismus jeder Art ablehnt."

"Tagesspiegel" (Berlin): "Zwölf Monate, seit zehn Menschen für eine Ideologie des Hasses ihr Leben lassen mussten. Zwölf Monate, in denen das Land Veränderung versprach doch stattdessen weiter lustvoll Diskriminierung zelebrierte. Das Schicksal der Hinterbliebenen von Hanau ist eng verwoben mit unserem gesellschaftlichen Umgang mit Rassismus. Und solange wir uns nicht unserem Rassismusproblem stellen, kann es keine Aufklärung geben, kein Ende und vor allem: keinen Frieden."

"Stuttgarter Zeitung": "Ein Jahr danach wirft die Tat von Hanau zwei entscheidende Fragen auf: Wie geht der Staat mit der Aufarbeitung des Terrors um, dessen Opfer er nicht schützen konnte? Und wie groß ist die Gefahr, dass sich solch eine Tat jederzeit wieder ereignen kann? In beiden Fällen müssten die Antworten uns als Gesellschaft schlaflos machen. Die bittere Wahrheit ist: Das Risiko einer solchen Tat ist in Deutschland für alle gewachsen. Aber das Risiko, Opfer zu werden, tragen eben nicht alle. Daraus folgt eine gesellschaftliche Pflicht, den Bedrohten Schutz zu bieten."