Alle schubsen, alle drängen, ein Rentner mit Rollator kommt zu Fall. Oskar ist weiß und wächsern im Gesicht. Kameramänner brüllen, man packt sich gegenseitig am Kragen, und Oskar lächelt entrückt - wie auf Standby geschaltet. Reporter stechen mit Mikrofonen in sein Gesicht, er macht Schritt um Schritt, vorsichtig, eine große Holztür taucht vor ihm auf, wird aufgerissen und Oskar hineingespült in den Vorhof der Lorenzkirche. Zack, das Tor fliegt zu, der Spitzenkandidat der Linkspartei hat sich ins Kirchenasyl geflüchtet. Draußen sagt ein Kameramann: "Klasse, jetzt haben wir die Bilder, die wir brauchen."

Die Kundgebung

auf dem Anger im thüringischen Erfurt war eigentlich als ganz normaler Wahlkampfauftritt geplant. Es hatte nur ein kurzes Pressestatement geben sollen, gleich nach seiner Rede, gleich hinter der Bühne. Doch als wieder diese "dummen Fragen" kamen, nach seinem Kolumnisten-Honorar bei "Bild", nach seiner Kandidatur für die frisierte PDS, da schnappte er ein und wollte nur noch weg. Also ist er losmarschiert. Und irgendwie ist dabei die Situation außer Kontrolle geraten - wie immer, wenn Oskar einschnappt und einfach nur wegwill.

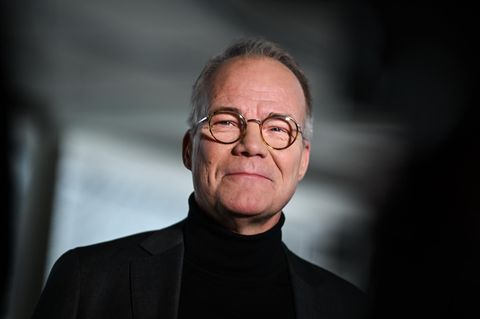

Flüchtender Lafontaine, prügelnde Linkspartei: Ja, ja, Bodo Ramelow hat sich denken können, was die Fernsehfuzzis aus den Bildern machen werden. Der Mann mit dem Ohrstecker sitzt in Berlin in einem kleinen Zimmer im Hinterhaus der Linksparteizentrale. Er ist der Wahlkampfmanager der Partei - und ihr vielleicht wichtigster Architekt. Schlechte Presse ist er gewohnt, doch Erfurt war der Gipfel. Er war ja selbst mittendrin in diesem Knäuel. Er drängelte und dirigierte Lafontaine in sein Asyl und durch den Seitenausgang wieder raus. Er ist ein guter Dirigent. Gregor Gysi und Oskar Lafontaine machen die Show, Ramelow ackert in der Kulisse. Er schlägt die Schneisen für die bunte Truppe.

Wie ein Bourgeois auf dem Sozialamt - er passt da gar nicht hin

"Man hat mich lange unterschätzt", sagt Bodo Ramelow, "aber als es anfing, turbulent zu werden, war klar, wer hier der Motor ist." Das klingt nach viel PS und Hupen an der Ampel, doch auch er weiß, dass der beste Motor nicht ohne Treibstoff läuft - und den liefert nun mal Oskar. Erst mit ihm haben die Umfragewerte abgehoben wie eine rote Rakete. Bei zwölf Prozent flogen sie schon. Gut, die Werte sind wieder gefallen, die Rakete ist in die Umlaufbahn zurückgekehrt und kreist um einen harten Kern von Wählern, der vor allem eines ist: dagegen.

Sicher, 74 Prozent von ihnen wollen vor allem aus Enttäuschung ihr Kreuz ganz links machen. Und dass Manfred Güllner, der Chef des Forsa-Instituts, herausgefunden hat, immer mehr Anhänger stellten sich die Frage: "Was können die denn tatsächlich bewirken?", ist auch nicht schön. Doch sie haben schließlich erst begonnen. Und ohne Lafontaine wären sie von den derzeit acht Prozent genauso weit entfernt wie vom erklärten Ziel, drittgrößte Fraktion im Bundestag zu werden. Es sieht noch immer danach aus, als hätten sie damit nicht zu viel versprochen.

Denn Lafontaine

hat seine Reiseflughöhe erreicht, ungeahnte Sphären. Er ist zurück - auf Augenhöhe mit der Prominenz des Politbetriebes. Erst haben sie auf ihn eingeschlagen, jetzt duellieren sie sich mit ihm. Oskar Lafontaine gegen Edmund Stoiber im "Spiegel". Oskar Lafontaine gegen Friedrich Merz bei "Sabine Christiansen". Oskar Lafontaine gegen Joschka Fischer und Guido Westerwelle bei Maybrit Illner. Nur die SPD-Spitze schneidet ihn - und überlässt ihm damit das weite Feld der Linken. Bei der großen Allparteienrunde jüngst im ZDF durfte er nicht dabei sein. Weil Franz Müntefering gedroht hatte, sonst nicht zu kommen. Vergebens der Boykott, denn nun zogen ihn andere an die Brust - gerade in dem Moment, als die Linke bröckelte. Als wäre Lafontaine der wahre, der gefährlichste Gegner von CDU-CSU-FDP-Grünen.

Darum verteidigen die Linksparteiler ihren Oskar öffentlich gegen alles und jeden. Auch wenn sie ihn selbst manchmal nicht recht verstehen. Auch wenn er ihnen oft so unnahbar und kühl erscheint. "Eigentlich ist er gar nicht so", sagt Bodo Ramelow. Aber sobald zu viele Menschen um ihn seien, da spüre man, wie sehr ihm das Attentat noch in den Knochen stecke, dieser Messerstich in den Hals, den er im Wahlkampf 1990 nur knapp überlebte.

Essen, Kongresscenter, ein Foyer in Graublau. Oskar Lafontaine steht einsam an einem Bistrotisch und nippt am Filterkaffee. Er ist eine halbe Stunde zu früh gekommen. Hinter der grauen Tür liegt der Saal "Deutschland". Kein schlechter Ort, um sich zum Spitzenmann in Nordrhein-Westfalen küren zu lassen. Ein paar Genossen wuseln durch das Foyer, sie scheinen ihn gar nicht zu sehen. Und trotzdem werden sie ihn gleich wählen, ihn, ihren unnahbaren Rächer. Vorher werden einige noch fragen, warum er denn ausgerechnet hier kandidieren wolle. Weil es in Deutschland Brauch sei, dass der beste Mann im größten Bundesland antritt, wird Oskar sie bescheiden. Das muss reichen. Das reicht auch. Alle klatschen.

In der Pause

sitzt er wieder ganz allein am langen Tisch, erste Reihe, vor der Bühne. Selbst Katja Kipping, die junge Vizechefin der Partei, die sich eben noch rührend um ihn kümmerte, ist in der Tiefe des Saales verschwunden. Die Fotografen lehnen gelangweilt am Bühnenrand. Er hat darum gebeten, das ewige Knipsen doch mal einzustellen. Es hat wie ein Verbot geklungen. Jetzt sitzt er da und traut sich nicht weg.

Zum Glück kommen doch noch ein paar Genossen vorbei. Sie stellen sich brav an, und wenn sie dran sind, hocken sie sich vor den Tisch und tragen ihr Begehr vor. Sie hocken. Er sitzt. Der Tisch ist nicht das Einzige, was sie trennt. Er passt hier nicht hin. Nicht zu diesen aufgeregten Linken, nicht zu den verbitterten PDS-Senioren - wie ein Gourmet, der sich an die Pommesbude verirrt hat, wie ein Bourgeois auf dem Sozialamt.

Nein, diese Liaison zwischen Lafontaine und Linkspartei ist nicht Liebe, sondern Affäre, bei der alle etwas voneinander haben: die "Wahlalternative Arbeit & Soziale Gerechtigkeit" (WASG) eine Galionsfigur, die PDS einen Feldherrn für den Marsch gen Westen. Und der Napoleon von der Saar hat wieder eine Truppe, die er in die Schlacht führen kann. Diese Schlacht, die er, wie er sagt, gegen den "neoliberalen Mainstream" schlägt. Diese Schlacht, die aber immer so wirkt, als führe er sie vor allem gegen den Mann, der so unverschämt lächelnd durchs Land tingelt - gegen Noch-Kanzler Gerhard Schröder. Lafontaine sucht die Revanche für 1999, als er aus allen Ämtern floh.

Er will endlich wieder groß sein, respektiert, gefürchtet. "Mein Auftritt hier ist ein historisches Datum", stellt er auf dem Linksparteitag in Berlin mal eben fest, "auch im Rahmen der Geschichte der europäischen Arbeiterbewegung." Sogar Bruderküsse hat's dafür gegeben, auch mit dem "deutschen Gorbatschow" Hans Modrow, dem reformerischen SED-Veteranen. Die Küsse sind ihm wichtiger als Prozente.

Es geht ihm

ja nicht mehr um Macht - die kann er mit der kleinen Linken doch nicht erringen. Es geht um Bedeutung, um Geschichte. Darum gibt er auch gern den alten Marx und erinnert an dessen Kommunistisches Manifest. Seine Reden beginnt er mit dem Satz: "Es geht ein Gespenst um in Deutschland." Dann macht er eine Pause, von wegen der Dramatik: "Es ist das Gespenst der neuen Linkspartei." Ja, irgendwie ist die neue Linke bisher nur ein Gespenst, genau genommen gibt es sie noch gar nicht. Es gibt die alte PDS im Tarnumhang, vorneweg läuft Oskar, das Oberschreckgespenst.

"Die anderen Parteien haben begonnen, ihre Programme umzuschreiben", ruft er über Marktplätze. Die hätten endlich erkannt, dass man das Arbeitslosengeld in Ost und West angleichen muss. Die SPD entdeckt die "Reichensteuer", und die Grünen nennen sich wieder links. "Das ist euer Verdienst", donnert Lafontaine und blickt all überall in beseelte Augen. Seine Zuhörer lieben diese Botschaft. Sie macht sie so wichtig, sie, die Arbeitslosen, die Um-und-Umgeschulten, die Rentner und Sektierer. Seit ihr Staat im Osten jäh zusammenbrach und der Sozialstaat West zerbröselt, tragen sie Wut im Bauch und Angst im Herzen.

Diesen in der Tat frustrierten Wählern würde es vorerst reichen, wenn jemand Schluss machte mit dem ewigen "Es gibt keine Alternative". Darum lauschen sie so andächtig seinen Worten, mit denen er die komplizierte Welt auf ein handliches Format faltet. In dieser Welt gibt es noch Gut und Böse und gegen alle Leiden ein probates Mittel.

Und so steht Lafontaine auf der Bühne und wirft die Arme, nach links, nach rechts, als staple er auf beiden Seiten die Vorwürfe zu großen Haufen. Legt den Kopf in den Nacken, reckt die Nase in die Höhe, schmeckt den eigenen Worten nach und lauscht verzückt dem wütenden Jubel. Er genießt ihn sehr.

"Verräter" nennt ihn die SPD

Oskar Lafontaine fährt nicht mit Wählern auf dem Rad die Saar entlang. Er streichelt keine Kinderköpfe. Doch wenn man ihm eine Bühne baut, dann steigt er drauf, dann hält er eine Rede. Mehr macht er nicht. Und wenn er wieder von der Bühne steigt, dann läuft er so schnell wie möglich weg. Dann springt er in sein großes Auto und lässt sich zum Flughafen bringen und fliegt nach Hause, nach Oberlimberg nahe Saarlouis. Dort steht oben auf einem Hügel, umgeben von saftigen Wiesen und knorrigen Obstbäumen, seine Toskana-Villa. Hier zu Hause ist er für viele noch immer "ei, de Oskar". Sie mögen ihn, ihren langjährigen Oberbürgermeister von Saarbrücken, ihren berühmten Ex-Ministerpräsidenten - den Sonnenkönig und Unruheständler von der Saar.

Nur für die SPD-Genossen

ist Lafontaine schlicht "der Verräter". Gäbe es ein böseres Wort, sie würden es benutzen. An diesem warmen Freitag sind die SPDler in den Straßen unterwegs - Flyer verteilen und warme Worte, Wahlkampf machen für Frau Ferner. Die fährt im roten Smart-Cabrio vor. "Für Sie in Berlin" steht auf der Tür. Und wenn es nach ihr geht, soll das auch so bleiben. Elke Ferner will wieder den Wahlkreis 296 gewinnen - Saarbrücken und Umgebung. Früher hat sie hier für Oskar Plakate geklebt. Oskar hat immer gewonnen. Seit elf Jahren sitzt sie selbst im Bundestag.

Doch dieses Mal ist alles anders. Der Hartz-Wind schlägt ihr jetzt entgegen, und, viel schlimmer, der Orkan Lafontaine. Er kandidiert direkt gegen sie. "Muss er ausgerechnet denen schaden, die ihm am längsten die Treue gehalten haben?" Sie kennt ihn schon so lange. Und hat ihn früher auch gemocht. Doch inzwischen ist ihre Wut der Bitterkeit gewichen. Sie hat keine Chance gegen ihn. Sie wird in Kneipen nicht mal erkannt. Die Umfragen sagen, dass er 20 Prozent im Saarland holen kann. So viel wie nirgendwo im Westen. Der Treppenwitz aber ist: Wahrscheinlich fällt der Wahlkreis 296 an die CDU.

So wie Frau Ferner geht es den SPD-Genossen fast überall. Der Gegner heißt CDU, der Feind Lafontaine - dieser neue linke Oskar, so links, wie sie ihn früher gar nicht kannten. Darum greifen sie ihn persönlich an. Er ist der Weggelaufene, der unsichere Kantonist, der Demagoge gar.

Selbst die PDS macht so viel Oskar-Hass nervös. Die Basis hat ihn schon als "Edel-Linken" kritisiert. Man fragt sich öffentlich, ob knallige Schlagzeilen über Luxusurlaub auf Mallorca zusammenpassen mit dem Kampf für die Entrechteten. Man fragt sich auch, ob sein Gerede über "Fremdarbeiter" mit dem Parteiprogramm kompatibel ist. Man will kein Kronzeuge der Anklage sein, aber man wird ja wohl mal fragen dürfen.

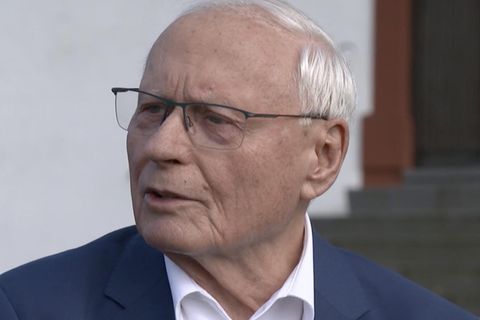

"Ich habe allen gesagt, dass es hart wird. Wer sich gegen den Zeitgeist stellt, bezieht ungeheuer Dresche", sagt Gregor Gysi. Er sitzt in seiner Kanzlei in der feinen Westberliner Fasanenstraße. Sein Zimmer liegt am Ende des schmalen Ganges, es hat ein Fenster zum Hof. Herr Gysi ist ganz froh, dass diesmal nicht nur er die Prügel einstecken muss. Aber wie man mit Oskar umspringt - "das geht eindeutig zu weit".

"Ich dachte, die anderen sind besser vorbereitet", sagt er, "ich dachte, sie haben gute Argumente." Er sagt das nicht gehässig, er meint das richtig ernst. Er findet es merkwürdig, dass "die anderen Parteien allein mit dem Fakt überfordert sind, dass sich da eine neue Linke formt". Er kann sich das nur so erklären: Mit Oskar ist einer der Ihren übergelaufen.

Jeden Tag telefoniert er mit ihm.

Dann besprechen sie die Lage, die Termine. Bisher war Gregor Gysi nur mit halber Kraft dabei. Er hatte noch Mandanten. Jetzt geht es los. Mit jedem Satz wird Gysi größer, wird das antik möblierte Zimmer zu eng für ihn. Oskar und er - sie setzen an zum Sprung ins Zentrum der Berliner Republik. Gysi ist nur der zweite Mann, Lafontaine steht ganz vorn auf der Rampe. Er will raus aus dem politischen Nirwana. Er will noch dieses eine Mal siegen. Er will der Auferstandene sein, wenn Schröder gekreuzigt wird. Dafür kämpft er. Dafür redet er. Gegen Schröder. Für den radikalen Wechsel. Redet, bis alle besoffen sind.