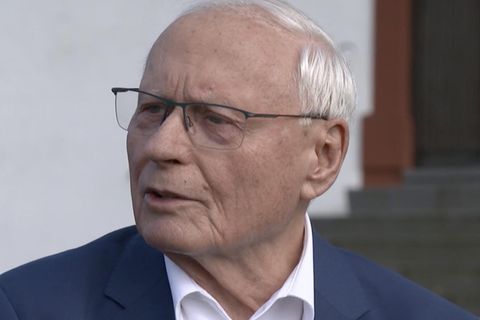

Man weiß nicht genau, wie man das finden soll, was man jetzt sieht. Ist es rührend? Vielleicht sogar faszinierend? Oder doch ein wenig traurig - und am Ende: trostlos? Oskar Lafontaine sitzt an einem Sonntagnachmittag im Jugend- und Vereinshaus von Saarlouis in einem Saal mit billigem Stäbchenparkett und hält die rote Stimmkarte nach oben. Die "Linke" will eine andere, bessere Welt, sie gründet hier ihren neuen Kreisverband. Feststellung der Beschlussfähigkeit. Antrag zur Geschäftsordnung. Wahl einer Mandatsprüfungskommission. "Gibt es Gegenstimmen?", fragt der Sitzungsleiter. "Ich sehe, das ist nicht der Fall." "Oskar" sitzt vorne. Er hat sich ein weißes Hemd angezogen. Es ist ein Hemd mit weitem Schnitt und kurzen Ärmeln, ein Hemd, wie es Busfahrer tragen oder Leute, die Einkaufszentren bewachen - Leute, die es nicht leicht haben im Leben.

Lafontaine. Vor einer halben Ewigkeit hat dieser Mann Kanzler gekürt und SPD-Vorsitzende gestürzt. Ein Dinosaurier, einer aus dem Kreide- und Jurazeitalter der Politik. Schon auf einem Parteitag Anfang der 80er Jahre habe er Helmut Schmidt "aus dem Saal und aus dem Amt geredet", soll er einmal bemerkt haben. Plötzlich, an einem schönen Tag im März vor acht Jahren, hielt er es nicht mehr aus - mit sich nicht und nicht mit Gerhard Schröder.

Politischer Suizid auf offener Bühne

Alles warf er weg an jenem Tag, den SPD-Vorsitz, das Finanzministeramt - alles, wofür er jahrelang gekämpft hatte. Es war ein politischer Suizid, die Selbstzerstörung eines Mächtigen auf offener Bühne. Mit Sohn Carl-Maurice auf den Schultern alberte er danach vor dem Publikum. Niemand hat dieses Bild je vergessen können - eine letzte, verhöhnende Geste an die mittelmäßige Welt, die ihn nicht verdient hatte.

Und jetzt ist er wieder da und beginnt ein neues politisches Leben. Im Busfahrerhemd. Mit 63 Jahren. In einer Pause, draußen auf dem Gang, erzählt er, dass es ihm gut geht. Dass ihm das jetzt Spaß macht. Eigentlich ist es eine unglaubliche Geschichte, die dieser Oskar Lafontaine in diesen Wochen von sich selbst schreibt. Ganz Berlin hat inzwischen Angst vor dem Mann im Busfahrerhemd. Überall trommelt er für Gerechtigkeit, systematisch betreibt er die emotionale Enteignung der SPD. Seine Partei, Die Linke, liegt schon bei 14 Prozent. Gejagt von ihm reden plötzlich (fast) alle über Mindestlöhne und Arbeitnehmerrechte. Das Soziale steht auf der Agenda, die Republik rutscht nach links. "Kurt Beck kann morgen Kanzler sein", sagt Lafontaine gönnerhaft - natürlich nur zu seinen Bedingungen.

Comeback mit gespenstischer Note

Ein grandioses Comeback - mit gespenstischer Note. Schröder, Fischer, all die anderen sind längst weg. Nur er ist noch da, wieder da, der letzte große Ego- Politiker seiner Generation. Manchmal sieht man ihn, wie er auf dem Flughafen Tegel in einer Ecke steht und schnell noch ein Statement abgibt für "Berlin direkt". Ob er jetzt wohl wirklich glücklich ist? "Deutschlands gefährlichster Politiker" ("Welt am Sonntag") fragt, ob man Milch in den Kaffee haben möchte. Er kann sehr gewinnend sein. Aus der Nähe wirkt er bemerkenswert jugendlich, das Gesicht ist fast faltenfrei. Er lässt sich auf eine Plauderei über Feinschmecker-Restaurants an der Saar ein, empfiehlt das "La Bécasse" und die "Villa Fayence". Dann redet er über Politik, da wird es schon schwieriger: "Ich weiß, wie viele Gegner ich habe, auch in den Medien." Leistet man im Disput Widerstand, wird er ziemlich schnell unduldsam: "Jetzt werd ich aber gleich sauer!"

"Ich glaube, er ist glücklicher als früher", sagt Gregor Gysi. "Auf jeden Fall ist er ausgelasteter." Im Abgeordnetenhaus sitzen die beiden Fraktionschefs der Linkspartei Wand an Wand. Aber zwischen Gregor (Raum 1.734) und Oskar (Raum 1.735) liegen Welten. "Ich kann nicht so zuspitzen wie er, das ist auch nicht mein Stil", meint Gysi. "Oskar kann ja mit den Begriffen gerne und gut spielen. Wir müssen den Leuten aber erklären, dass wir damit nicht den Staatssozialismus meinen wie in der DDR."

"Neoliberale Scheiße"

Die Begriffe: Mit hochrotem Kopf und dem Gestus des empörten Mannes hämmert Lafontaine sie von Parteitagspodien und Lkw-Laderampen in die Menschen hinein, es sind wütend herausgeschleuderte Anklagen gegen "Lohnraub", "Armutsrenten" und "Mehrwertsteuerbetrug", gegen die "Reformchaoten" Merkel und Müntefering, die "Staatsterroristen" Bush und Blair oder einmal, wie selbstvergessen, die "ganze neoliberale Scheiße". Der letzte große Versammlungsredner der Republik wirbt nicht und erklärt nicht. Er ergreift von seinen Zuhörern Besitz und lässt sie nicht mehr los, bis er fertig mit ihnen ist - hart und unerbittlich.

Wie kaum ein anderer Politiker trägt dieser Mann Verletzungen mit sich herum, die nach Heilung verlangen: den Messerstich der Adelheid S., 1990, nur einen Millimeter neben der Halsschlagader. Die Demütigung durch die Wähler im selben Jahr, die Niederlage im Machtkampf mit Schröder. Er wuchs ohne Vater auf, in einem Jesuiteninternat, stellte stets höchste Ansprüche an sich. Gern gibt er den Lebensgenießer, aber beim Versagen geht er nicht milde mit sich um. Schon zwei Monate nach seiner wütenden Rücktrittsgeste, die eher Abstrafung des Rivalen als endgültiger Abschied sein sollte, wusste er: Es war ein Fehler. Auch das war verletzend.

Heilung, endlich Heilung

Heilung, endlich Heilung: Nur 20 Minuten brauchte er auf dem Gründungsparteitag der Linken, um die Delegierten mit kurzen Sätzen zu Arbeiterbewegung, Oktoberrevolution und "Raubtierkapitalismus" in kollektiven Taumel zu reden. Beunruhigt erkannte die "Süddeutsche Zeitung" einen "Ton, wie man ihn mit den Extremen der Weimarer Zeit, kaum aber mit der bundesrepublikanischen Tradition öffentlicher Rede verbindet". Aber Oskar Lafontaine wirkte dort oben auf dem Podium für Momente wie erlöst und ganz bei sich. Zwischendurch ließ er immer wieder seinen Blick über die johlende, trampelnde Menge streifen. Es war ein kalter Blick - der Blick eines Feldherrn.

Hans-Georg Treib, 68, wirbt um Verständnis. Treib war jahrelang Leiter der Grundsatzabteilung in der Saarbrücker Staatskanzlei. Er ist einer der ältesten und engsten Freunde Lafontaines. "Bestimmte politische Positionen haben sich natürlich jetzt verselbstständigt, ohne die parteipolitischen Zwänge." Das "politische Vollblut" habe nach dem Rücktritt sehr gelitten.

Er hat lange auf die SPD gehofft

"Er hat lange gehofft, dass die SPD ihm eine Brücke baut, dass er als Teil der Partei weiter dazugehören soll", erinnert sich Treib. "Aber es kam nichts. Einfach nichts." Jetzt kann das Publikum erleben, wie das "Vollblut" sich aus seiner politischen Isolation und Einsamkeit befreit. "Warum gibt es denn Kriege im Vorderen Orient?", ruft Lafontaine auf den Marktplätzen. "Öl!", antwortet das Publikum. "Genau - Öl! So einfach ist das! Und wir wollen nicht, dass auf dieser Welt Menschen für Öl sterben!"

So einfach ist das. So einfach, wie er gegen "Fremdarbeiter" wettert, die Einheimischen "zu Billiglöhnen die Arbeitsplätze wegnehmen". So einfach, wie er für Folter ist, "um die Qualen eines Kindes zu beenden", für Auffanglager in Nordafrika, gegen die Türkei in der EU, und außerdem: "Bundeswehr, raus aus Afghanistan!" Denn: "Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen." So einfach - und so erschreckend.

Über den etablierten Betrieb der "Neunmalklugen" in Politik und Medien springt Lafontaine hinweg und versucht, direkt im Volk zu landen - mitten in seinen geheimen Sehnsüchten, Angstkomplexen und Ressentiments. Es ist eine Art Volkssozialismus des gesunden Menschenverstandes, eine im Grunde reaktionäre Utopie, mit der er sich zurückträumt in die Bundesrepublik vor 1989 - ein Land, in dem noch die gute alte Rentenformel galt, die Bundeswehr brav in den Kasernen blieb, andere ihr Blut für unser Öl vergossen und kein Türke jemals an die Tür der EU klopfte. Ein Land, in dem er der "Lieblingsenkel" von Willy Brandt war - sein Land. "Was war denn daran so schlecht?", fragt er mit unverstellter Naivität.

"Er muss doch unterfordert sein"

Unwillkürlich weicht man zurück, wenn man es aus der Nähe erlebt. Ausgerechnet der Mann, der sich früher mit nichts und niemandem gemein machen wollte, der sich nie "unterhaken" wollte mit dem aus seiner Sicht höchst mittelmäßigen Führungspersonal der SPD, der noch heute im Bundestag hochfahrend anderen Wissenslücken vorhält - ausgerechnet dieser Mann macht sich nun gemein mit den niedersten Instinkten. Die Ängste, die der Trommler auslöst - es sind auch Ängste vor der Verführbarkeit der Deutschen. "Ich frage mich, wie macht der das?", sagt Hubert Kleinert. "Er muss doch intellektuell völlig unterfordert sein." Kleinert, Grüner der ersten Stunde, hat Lafontaine in den Achtzigern ganz anders erlebt: als originellen Denker, der kluge Bücher schrieb - intellektuell neugierig, witzig, schlagfertig. Ein saarländischer Bonvivant, der seine Gäste in der Bonner Landesvertretung von einem Sterne-Koch verwöhnen ließ und über den ökologischen Umbau der Industriegesellschaft philosophierte. "Er war die Leit- und Projektionsfigur des rot-grünen Milieus", erinnert sich Kleinert.

Schon damals aber waren an Lafontaine auch andere Seiten greifbar. Politik war für ihn stets und vor allem der Kampf der starken Egos. Schneidend konnte er Widerredner in den eigenen Reihen niedermachen. Wer mit ihm spricht, kann noch heute erleben, wie sich, trotz freundlicher Stimme und ruhiger Aufmerksamkeit, die er einem entgegenbringt, Worte wie "Arschloch" oder "auf die Fresse hauen" in seine Sätze schleichen. In solchen Momenten erscheint sein geistreiches Intellektualisieren nur noch als Attitüde. Dahinter aber lauert, jederzeit abrufbar, der archaische Kern.

"Ich dachte, du bist der Bodyguard!"

Im Berliner Karl-Liebknecht-Haus sitzt Dietmar Bartsch, der Bundesgeschäftsführer der Linkspartei, in seinem Büro und erzählt, wie das heute so ist mit Oskar und seinem "archaischen Kern". Es ist schwierig. "Er hört auf mich null. Oder höchstens 0,1." Vor zehn Jahren hat man sich kennengelernt, es war ein Erlebnis - für Bartsch: "Ich als kleiner Dödel aus der Provinz rede mit dem großen Oskar, der vielleicht bald Kanzler wird." Umgekehrt war der Eindruck weniger nachhaltig. Vor ein paar Monaten sagte Lafontaine zu Bartsch: "Ich dachte, du bist der Bodyguard vom Gregor!" Bartsch, politischer Quereinsteiger aus dem Osten, ist froh über den Dinosaurier aus dem Westen: "Wir waren immer die SED-Nachfolgepartei, die Stasi-Partei. Wir hatten viele Konzepte, aber keine Sau hat sich dafür richtig interessiert. Jetzt haben wir eine ganz andere Aufmerksamkeit." Aber der Dinosaurier ist ihm auch unheimlich: "Der Maßstab kann nicht allein sein, was eine Mehrheit im Volk sichert."

Tatsächlich sind es einfache, fast schon billige Erfolge, die Lafontaine nun auf den Marktplätzen der Republik einsammelt - sie sind gleichsam unter seinem Niveau. Die Rauschzustände, die er sich dabei selbst verschafft, scheinen nur von kurzer Dauer zu sein. Schon wenn "Oskar" die Bühne verlässt, fällt sein Gesicht wieder in jene ausdruckslose, maskenhafte Starre zurück, die man seit jeher an ihm beobachten konnte. Wie ein Roboter bewegt er sich durch die Menge, den Blick starr geradeaus, die Arme steif am Körper. Zwar sucht er überall die Menschen - in Castrop-Rauxel schreibt er sogar Autogramme auf tätowierte Oberarme. Doch kaum jemand traut sich, "Oskar" auf die Schulter zu klopfen. Stets wirkt er so, als seien ihm die Menschen irgendwie unangenehm, als könne er ihre Nähe, ihre Zudringlichkeit, ihren Bratwurst- und Armeleutegeruch nur schwer ertragen.

Ein Gekränkter und tief Gefallener

Eine eigentümliche Leere macht sich breit, sobald er fort ist. Oft werden die Büchertische und der Stand vom "Neuen Deutschland" schnell wieder eingepackt, und in der Aufbruchshektik bleiben nur noch ein paar Biertrinker zurück. In Lafontaines Auftritten ist wenig Wärme, wenig Trost - weder für ihn noch für das Publikum. Liegt es vielleicht daran, dass seine rednerischen Ausbrüche bei aller Emotionalität das kühl Kalkulierte und Absichtsvolle, das hinter ihnen steckt, doch nie ganz verbergen können? Spürt die Menge, dass hier ein Gekränkter und tief Gefallener sein Schicksal in ein politisches Projekt umsetzt und aufarbeitet - die eigene innere Befindlichkeit gleichsam vergesellschaftet?

Dass er sich dabei auf der Suche nach Pathos ständig hinter großen Begriffen verschanzt - der Arbeiterbewegung, der Oktoberrevolution, dem Sozialismus - treibt die Sache ins Obszöne. "Die Internationale erkämpft das Menschenrecht!" - aber: Zuwanderung begrenzen. Es ist ein kaltes Spiel auf dem Schachbrett der Emotionen, ein Spiel auch mit Idealen und Überzeugungen, für die Menschen gestorben sind. Ein Spiel mit dem, was Politik eigentlich Größe verleiht. Wallerfangen, oberhalb von Saarlouis. Eine weite Hochebene, freier Blick, Obstbäume. Es ist schön hier. Sein Haus liegt etwas außerhalb, als letztes in einer Reihe stattlicher Anwesen ist es noch stattlicher. Mit seinen hohen gelben Säulen wirkt es fast italienisch. Warum bleibt er nicht einfach hier? Er könnte im Garten sitzen und Zeitung lesen. Unten im Ort lockt ein schattiger Biergarten.

"Dann will ich leben"

"Ganz ohne Politik leben? Das geht jetzt noch nicht", sagt Oskar Lafontaine. Willy Brandts "Lieblingsenkel" läuft jetzt seinem ganzen politischen Leben hinterher, all den Niederlagen, all den Kränkungen, all den vertanen Chancen. Die Zeit wird knapp. Aber die Tiefe des Sturzes lässt sich nur noch durch etwas ganz Großes heilen: die SPD in eine Koalition zwingen. Oder, der bessere Traum: beide Parteien zusammenführen, die fast 100 Jahre währende Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung überwinden. Und er zum Schluss ganz vorn mit dabei - im Trommler- und Fanfarenzug der vereinigten Linken. Eine wahnsinniger Traum. Eine wahnsinnige Geschichte. "Oskar hat oft erzählt, dass er mit 70 nicht mehr als Fossil in der Politik rumlaufen will", erzählt sein alter Freund Treib. "Er meinte: 'Dann hab ich noch 10 oder 20 Jahre. Und die will ich nicht in der Politik verbringen. Dann will ich leben.'" Aber wer weiß schon, was das eigentlich ist, das Leben - für einen wie ihn? Für einen wie Oskar Lafontaine.