Mit den Xingjiang Police Files lieferten "Spiegel"-Journalisten vor gut einem Monat umfassende Beweise für die chinesischen Gräueltaten an den Uiguren. In den FinCenFiles offenbarten Journalisten der "Süddeutschen Zeitung" die kriminellen Machenschaften internationaler Großbanken. Oliver Schröm, ehemals Chefredakteur bei "Correctiv", legte in den CumEx-Files offen, mit welchen Tricks Banken Staaten um Steuergelder in Milliardenhöhe bringen. Stellen wir uns nun folgendes vor: Sie alle und viele weitere haben sich mit ihrer Arbeit strafbar gemacht und müssen sich nun vor Gericht verantworten oder ins Gefängnis: Die "Spiegel"-Journalisten um Bernhard Zand werden nach China ausgeliefert, die SZ-Journalisten müssen sich vor dem Internationalen Gerichtshof verantworten und über Oliver Schröms Schicksal entscheidet Bundeskanzler Olaf Scholz.

Gedankenexperimente wie diese, in denen Journalismus zur Straftat wird, könnten hierzulande kaum utopischer sein. Und dennoch sind sie der Realität näher, als man glauben sollte. Denn der Fall Julian Assange ist ein reales Beispiel. Der heute 50-jährige Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks hatte amerikanische Kriegsverbrechen in Afghanistan und im Irak aufgedeckt. In einem Video, das auf der Plattform veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie US-Soldaten Zivilisten erschießen – in dem Wissen, dass es sich nicht um bewaffnete Terroristen handelt. Solche Verbrechen passieren in Kriegen. Das rechtfertigt sie nicht, ist aber ein Fakt, der im Fall Assange besonders problematisch geworden ist.

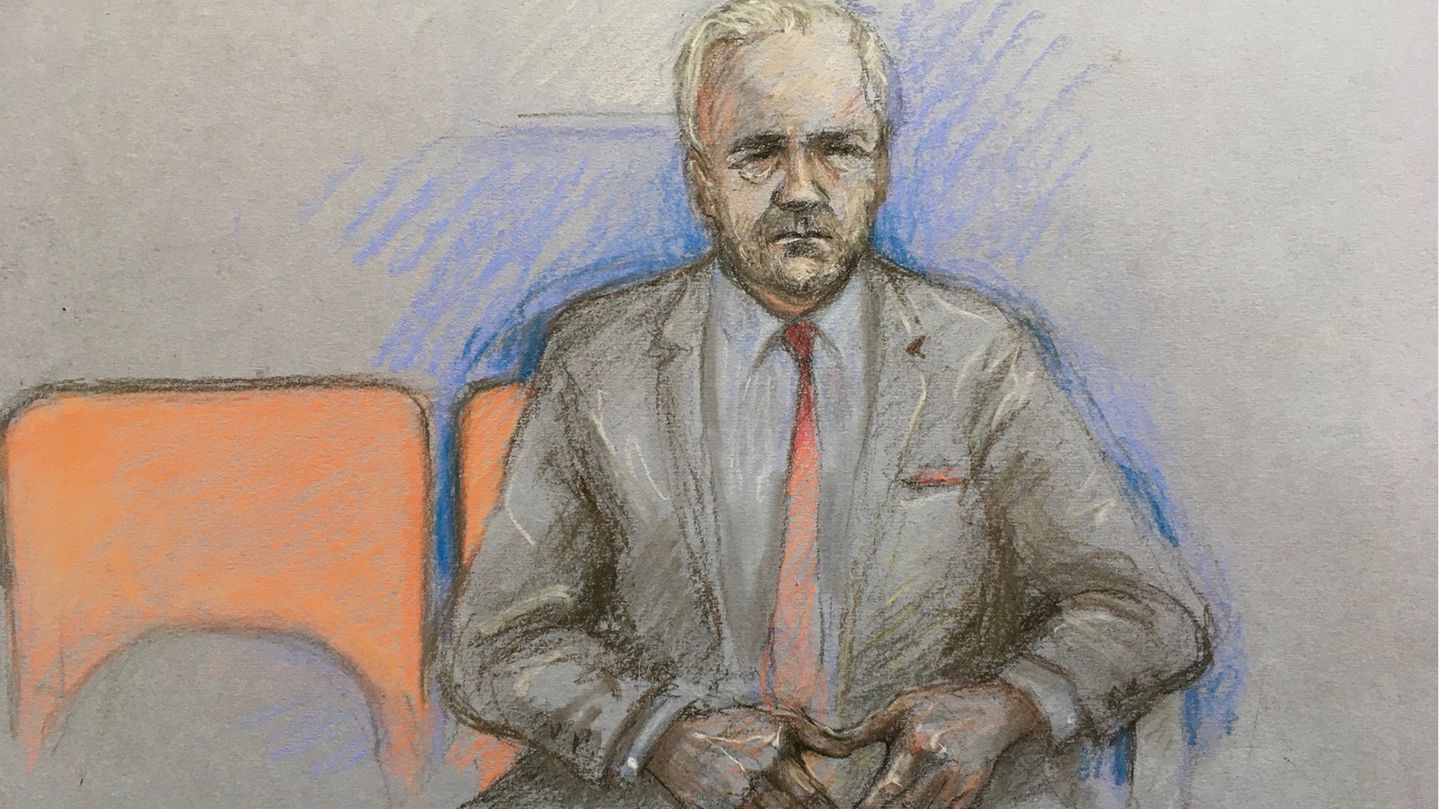

Denn statt die Täter zur Rechenschaft zu ziehen, bezichtigt die US-Justiz den Australier nun des Hochverrats – angeblich, weil er geheimes Material der US-Militäreinsätze im Irak und in Afghanistan und eine riesige Zahl diplomatischer Depeschen gestohlen und veröffentlicht haben soll. Er habe damit das Leben amerikanischer Informanten verschiedener Länder gefährdet. Und ist in den Augen der Vereinigten Staaten zum Spion avanciert. Seit 2019 sitzt er zusammen mit Terroristen, Mördern und Vergewaltigern im britischen Gefängnis Belmarsh ein. Doch schon länger kämpfen die USA um seine Auslieferung. Eine wichtige Rolle spielten dabei unter anderem die Schweden, die Assange in einem haarsträubenden Vergewaltigungsverfahren den Stempel des Kriminellen aufdrückten.

Was Julian Assange den Westen wirklich kostet

Jetzt ist vorerst die letzte Hürde genommen und Assange für die Amerikaner zum Greifen nahe, denn Großbritannien hat nach einem jahrelangen Tauziehen dessen Auslieferung genehmigt. "Britische Gerichte haben in diesem Fall nicht festgestellt, dass es repressiv, ungerecht oder ein Missbrauch des Verfahrens wäre, Herrn Assange auszuliefern", begründet das britische Innenministerium diese Entscheidung. Auch seine Grundrechte – einschließlich der Rechte auf ein rechtsstaatliches Verfahren und Meinungsfreiheit – seien nicht beeinträchtigt. Sollte das Urteil vollstreckt und der Widerspruch des Assange-Lagers abgelehnt werden, droht ihm in den USA eine Haftstrafe von 175 Jahren.

Was das für die im Westen stets propagierten Werte wie Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit bedeutet, liegt auf der Hand: Nicht nur, dass ein Mensch jahrelang unter menschenunwürdigen Bedingungen wegen der Aufklärung eines Kriegsverbrechens eingesperrt wurde – zunächst in der ecuadorianischen Botschaft unter permanenter Videoüberwachung, später dann in Isolationshaft im britischen Belmarsh und künftig womöglich in den Vereinigten Staaten. UN-Sonderberichterstatter Nils Melzer beschreibt die Behandlung von Assange als Folter.

Angesichts eines diktatorischen Regimes, das gerade im Osten Europas als Aggressor auftritt, Kriegsverbrechen begeht und Regimegegner mundtot macht, setzt der Westen seine Glaubwürdigkeit aufs Spiel. Für Länder wie Russland und China dürfte der Fall Assange als Paradebeispiel für ihre Propaganda daherkommen – ohne, dass sich die Länder großartig etwas ausdenken müssten. Die Verteidigung von Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit entpuppen sich so als westliche Scheinheiligkeit.

Bitter enttäuschen hier vor allem zwei politische Persönlichkeiten: Barack Obama, unter dem die Verfolgung Assanges erst begann, und Joe Biden, der diese nun pflichtbewusst fortführt. Wie Donald Trump, der Präsident, der Fake News und Lügen politisch kultivierte, haben auch dessen Vorgänger und Nachfolger die Angewohnheit, diesen Kurs im Fall Assange durchzuziehen – nur eben auf eine subtilere Art und Weise. Der laute Ausruf "Fake News!" bleibt aus, stattdessen versucht man Assange mittels langwieriger Gerichtsverfahren mürbe zu machen. Natürlich habe er nach wie vor das Recht, seine Meinung kundzutun. Aber zu welchem Preis?

Kriminalisierung der vierten Gewalt

Investigativer Journalismus wird hier nicht nur kriminalisiert und die vierte Gewalt im Staat unterminiert. Die Politiker formulieren damit auch das Recht, ungestraft Straftaten begehen zu können. Dass sich unter anderem die USA und Großbritannien an der Aufklärung der russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine beteiligen, ist angesichts dessen kaum noch ernst zu nehmen.

Die Organisation Reporter ohen Grenzen sprach von einem "niederschmetternden Signal für die Pressefreiheit". Der Deutsche Journalisten-Verband rief die USA auf, die Anklage fallen zu lassen. Und der menschenrechtspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Peter Heidt, bezeichnete eine Nichtauslieferung als "ein starkes Zeichen für die Pressefreiheit", nicht ohne gleichzeitig zu betonen, dass es sich bei Großbritannien und den USA um Rechtsstaaten handele.

Westliche Werte verkommen so zu leeren Worthülsen und inhaltslosen Floskeln. Nach Edward Snowden ist Julian Assange bereits der zweite große Fall, in dem der Westen Menschen auf Kosten der eigens proklamierten Werte verfolgt. Man muss nicht auf der Seite von Julian Assange stehen, den Mann und seine Recherchemethoden nicht gut finden. Aber man sollte sich an die selbst auferlegten Regeln halten und damit den Verdienst investigativer Recherche anerkennen.

Kinder lernen eigentlich, dass die Folgen weniger schlimm sind, wenn man Fehler eingesteht, anstatt sie unter den Teppich der Lügen zu kehren. Auch die westlichen Staaten sollten das schleunigst lernen. Und wenn sie schon nicht für ihre Fehltritte geradestehen wollen, dann doch wenigstens für ihre Prinzipien.