Die Hauptperson fehlt. Vor dem Bundesverfassungsgericht lässt sich der Innenminister an diesem Dienstag durch seinen Parlamentarischen Staatssekretär Günter Krings vertreten. Die AfD hat Horst Seehofer (CSU) verklagt. Sie wirft ihm die Verletzung der "Neutralitätspflicht" vor. Über die Gründe, warum Seehofer der Verhandlung fern bleibt, kann man nur spekulieren. Fest steht: Für andere Ressortchefs haben ähnliche Verfahren schon eine unerfreuliche Entwicklung genommen. Aber von Anfang an.

Im September 2018 gibt Seehofer, damals auch noch CSU-Chef, der Deutschen Presse-Agentur ein Interview. Am Tag der Veröffentlichung stellt das Ministerium das Gespräch auch auf seine Homepage, zu anderen Medienberichten. Es geht um die Schwierigkeiten in der großen Koalition, die Flüchtlingspolitik. Die Rede kommt auch auf die AfD.

Horst Seehofer attackiert AfD

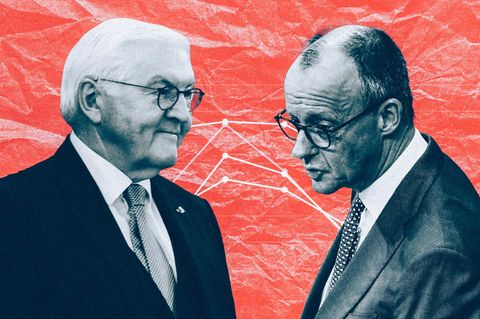

Die Republik steht damals unter dem Eindruck der rechten Aufmärsche von Chemnitz. Bei einem Konzert gegen Rassismus ist die Linkspunkband Feine Sahne Fischfilet aufgetreten, die auch Gewalt gegen Polizisten besingt. Die AfD wirft Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier deshalb vor, "für eine linksradikale Großveranstaltung" geworben zu haben. Kurz vor dem Interview mit Seehofer hat sie versucht, den Haushalt des Bundespräsidenten im Bundestag diskutieren zu lassen.

"Das ist für unseren Staat hochgefährlich", sagt Seehofer dazu. Man könne nicht "wie auf dem Jahrmarkt den Bundespräsidenten abkanzeln". "Das ist staatszersetzend." Und: "Die stellen sich gegen diesen Staat. Da können sie tausend Mal sagen, sie sind Demokraten."

Eine skandalöse Äußerung, findet die AfD - und klagt. Seehofer habe "seine Pflicht zur Mäßigung verletzt", wettert Fraktionsjustiziar Stephan Brandner 2018. "Er nutzt staatliche Ressourcen, also Regierungsprivilegien, und sein Amt, um in die politische Auseinandersetzung einzugreifen und den ernsthaftesten und größten seiner politischen Gegner, nämlich die AfD, zu diskreditieren."

Drei Urteile des Bundesverfassungsgerichts

Seehofer hält die Verteidigung des Bundespräsidenten für legitim. Aber wie sicher kann er sich fühlen? Wo verläuft die rote Linie? Das Bundesverfassungsgericht hat dazu in den vergangenen Jahren gleich drei Urteile gesprochen, aus denen sich einiges ableiten lässt:

- Im Bundestagswahlkampf 2013 diskutiert Bundespräsident Joachim Gauck mit Berliner Berufsschülern über Proteste gegen ein Flüchtlingsheim und nennt die Anhänger der rechtsextremen NPD "Spinner". Geht das? Ja. Denn der Bundespräsident, der als Repräsentant von Staat und Volk über dem Parteien-Wettbewerb steht, ist in Amtsführung und Wortwahl sehr frei. Angreifbar macht er sich höchstens, wenn er ausfällig wird oder willkürlich Partei ergreift.

- 2014 sagt Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) vor der Thüringer Landtagswahl einer Zeitung: "Ziel Nummer 1 muss sein, dass die NPD nicht in den Landtag kommt." Sie helfe mit, alles dafür zu tun. Geht das? Gerade noch so. Anders als der Bundespräsident sind Regierungsmitglieder in amtlicher Funktion zu Neutralität verpflichtet. Als Parteipolitiker dürfen sie aber am Meinungskampf teilnehmen. Im Interview könne ein Minister beide Rollen einnehmen, meinen die Richter. Schwesig habe nicht mit Amtsautorität gesprochen.

- In der Flüchtlingskrise kontert Bildungsministerin Johanna Wanka CDU) 2015 einen Demonstrationsaufruf der AfD mit der Parole "Rote Karte für Merkel!" per Pressemitteilung: "Die Rote Karte sollte der AfD und nicht der Bundeskanzlerin gezeigt werden." Geht das? Nein. Wenn Regierungsmitglieder eine politische Veranstaltung negativ bewerten, kann das Leute abschrecken, so Karlsruhe. Minister könnten auf Kritik reagieren. Unsachliche oder diffamierende Angriffe dürften aber nicht ebenso beantwortet werden. Wanka wird zum Verhängnis, dass sie sich mit Dienstwappen auf der Ministeriums-Homepage erklärt hat.

AfD will juristischen Sieg

Schon damals warnt AfD-Co-Chef Jörg Meuthen, das Urteil sollte auch anderen Regierungsmitgliedern eine Lehre sein. "So macht man das. AfD wirkt." Die Verlockung dürfte also groß gewesen sein, dem Triumph gegen Wanka einen Triumph gegen Seehofer folgen zu lassen.

Ein Eilantrag läuft 2018 ins Leere. Denn Seehofer ist schneller: Ehe Karlsruhe entscheidet, ist das Interview von der Ministeriumsseite verschwunden. Die Richter sehen daher kein Rechtsschutzbedürfnis mehr. Inhaltlich schauen sie aber erst jetzt genauer hin. Das Urteil ist in einigen Monaten zu erwarten. (Az. 2 BvE 1/19)