Es sind ganz konkrete Pläne: Noch dieses Jahr will das Innenministerium unter Horst Seehofer Kameras mit Gesichtserkennung in 135 Bahnhöfen und 14 Flughäfen einsetzen. Eine große Debatte dazu bleibt aus. Dass die dringend nötig wäre, zeigen aktuelle Anhörungen im US-Kongress. Die Debatte zeichnet ein düsteres Bild der Technologie.

"Das ist ein mögliches Werkzeug autoritärer Regime", erklärte die New Yorker Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez die möglichen Gefahren der Technologie. "Sie kann von Staaten wie China benutzt werden, aber auch von Konzernen, wie wir es bereits in den USA beobachtet haben." In China wird die Gesichtserkennung exzessiv genutzt. Sie entdeckte etwa einzelne Verbrecher in einem Stadion mit 60.000 Personen, begrenzt aber auch den Papierverbrauch in öffentlichen Toiletten auf 60 Zentimeter pro Gesicht.

Vorurteile eingebaut

Neben dem gruseligen Gedanken, vom Staat ständig auf Schritt und Tritt erkannt zu werden, hob Ocasio-Cortez vor allem die hohen Fehlerquoten der Erkennung hervor. Weil die Mitarbeiter des Silicon Valley deutlich weniger divers sind als die Weltbevölkerung, hätten die Gesichtserkennungsprogramme von Google, Facebook, Amazon und Co. einen deutlichen Einschlag. Vor allem bei dunkelhäutigeren Menschen und Frauen steige die Fehlerquote, in den USA habe es bereits mehrere Fälle gegeben, in denen Farbige fälschlich als Straftäter identifiziert wurden, erklärte auch die Expertin Meredith Whittaker in der Anhörung. Auch bei einem Testeinsatz im Berliner Südkreuz war die Fehlerquote erschreckend hoch.

Die Fehlerquote sei ohnehin nicht das einzige Problem, erklärte der Kongress-Abgeordnete Mark Meadows in der Anhörung. "Wer sich nur darauf konzentriert, versteht das Problem nicht." Es gehe um viel Grundsätzlicheres, pflichtete sein Kollege Gerry Connolly bei. "Unabhängig von der Genauigkeit gibt es tiefsitzende Probleme mit dieser Technologie und ihrer Benutzung."

Vor denen warnen auch die Digitale Gesellschaft und der Chaos Computer Club. Sie nennen die Gesichtserkennung eine "Hochrisikotechnologie". "Dieses unnötige und invasive Biometriesystem ist nur ein weiterer Baustein, den maschinenlesbaren Menschen zu schaffen. Allein durch das zufällige Vorbeilaufen legen wir mit unseren Körperdaten eine digitale Spur, die uns alle auch wegen der Unzuverlässigkeit der eingesetzten Algorithmen in unseren Rechten und Freiheiten einschränkt", erklärte CCC-Sprecher Dirk Engling in einer Pressemitteilung zu den Plänen Seehofers. Die Technologie sei nicht geeignet, die Sicherheit an Bahnhöfen zu erhöhen, so die Experten.

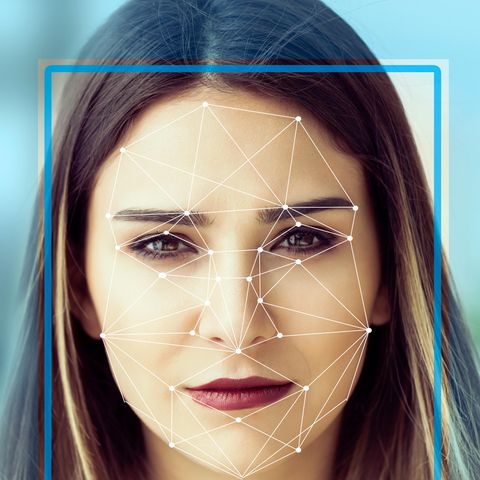

Tatsächlich kann Künstliche Intelligenz mit Gesichtserkennung viel mehr, als etwa einen gesuchten Verbrecher in einer brenzligen Situation zu entdecken. Moderne Kamera-Systeme können dank Gesichtserkennung Personen gezielt über mehrere Kameras verfolgen, dadurch Bewegungsprofile einzelner Menschen erstellen. Gemeinsam mit Auswertungsprogrammen kann so auch verdächtiges Verhalten erkannt werden. In naher Zukunft dürfte das noch weiter gehen: Amazon führte im Sommer etwa eine Kamera vor, die erkennen kann, ob ein Mensch nervös oder ängstlich ist.

Mit dem Scherz-Clips zum Überwachungsstaat

Ocasio-Cortez machte zudem auf einen erschreckenden Nebenaspekt aufmerksam: Den meisten Menschen sei gar nicht bewusst, dass sie im Alltag mit teils harmlos wirkenden Apps wie Snapchat ständig ihren Teil zum Training der Algorithmen hinter der Technologie beitragen. "Die Leute wollen nur einen niedlichen Filter benutzen und sich Hunde-Ohren aufsetzen. Und begreifen nicht, dass sie damit Firmen oder den Staat in die Lage versetzen, sie ihr ganzes Leben lang zu überwachen", so Ocasio-Cortez.

Weitere Quellen für das Training der Gesichtserkennungs-Programme seien Posts in Social-Media aber auch Bilder aus Wikipedia. Sicherheitskamera würden auch die Gesichter arglos vorbeigehender Passanten nutzen, um ihre Software zu verbessern. "Dafür sind die heute designt", so Whittaker.

Noch sind die Pläne des Innenministeriums dem Spiegel zufolge nicht offiziell, sie würden als Teil eines neuen Polizeigesetzes ausgearbeitet. Eine gesellschaftliche Debatte haben sie bisher noch nicht ausgelöst. Die sei aber dringend nötig, findet Expertin Whittaker. "Wir sollten diese Technologie auf Eis legen, bis wir als Gesellschaft alle auf dem aktuellen Stand sind."