Augenzwinkernd serviert die ukrainische Kellnerin am Pool der »MS Dnepr« »die Gedecke, meine Cherren«. Auf dem Kreuzfahrtschiff entspannen deutsche Pensionäre. Aaahs und Ooohs, kühles Bier und eisgekühlten Wodka hat sie gebracht, die Blonde. Durch die Bordlautsprecher säuselt Reiseleiter Funke: »Steuerbord rechts die liebliche Wachau - genießen Sie den Blick auf das rebenreiche Engtal mit Burgruinen und Schlössern, mit Klöstern und malerischen Orten.« Am Ufer zieht im Fahrradtempo ein Stück Landschaft wie aus dem Lieblingsheimatfilm vorbei.

»Beschwingte Tage im Dreivierteltakt auf der schönen blauen Donau« haben die Flusstouristen gebucht. Neun Tage für 2500 Mark, Passau-Budapest-Passau. Unten im Frisiersalon macht Tatjana einen Kunden, »einmal Schnurrbart nachschneiden für dreifuffzig«, abendgalafein. Als das Schiff Mauthausen passiert, schaltet der Reiseleiter sein Mikro aus. Kein Wort zur KZ-Gedenkstätte Mauthausen? »Natürlich nicht.« Funke fährt seit fünf Jahren auf dem Schiff. »Sonst entschuldigen sich wieder Gäste weinend beim Kapitän für Weltkrieg Zwo.«

Die »Dnepr«, 30 Jahre alt und 106 Meter lang, gehört der Ukrainischen Donau-Schifffahrtsgesellschaft und fährt im Charter für den deutschen Reiseveranstalter Seetours. Zu ihrem Heimathafen Ismail kommt sie nicht durch, weil in Serbien zerbombte Brücken die Fahrrinne der schönen blauen Donau blockieren. 82 Ukrainer, Bordsprache Deutsch, betreuen doppelt so viele Passagiere. Deren Alter bestimmt das medizinische Angebot, subkutane Injektionen (fünf Mark), Kompressionsverbände (neun Mark), Lendenmassagen (17 Mark). »Wenn sie an Bord kommen, sind Deutsche misstrauisch«, sagt Reiseleiter Funke. »Beim Do Swidanja haben sich dann alle verliebt in die russische Seele.«

Der Oberbürgermeister von Ulm, Ivo Gönner, nennt die Donau ein »Symbol für das Zusammenwachsen Europas«, den »Schlüssel zur Osterweiterung der Europäischen Union«. Sie entspringt im Schwarzwald und mündet ins Schwarze Meer. Sie strömt, von einem Volk zum anderen, durch zehn Staaten. Die meisten wollen EU-Mitglied werden; ihre Namen auf die Reihe zu kriegen eignet sich zur »Wer wird Millionär«-Frage: Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Jugoslawien, Bulgarien, Rumänien, Moldawien, Ukraine. 2850 Kilometer Donau. Fluss-Schiffer zählen die Stromkilometer in umgekehrter Richtung - weg von der Armut, flussauf ins reiche Europa.

Flusskilometer 18, Vilkovo, Ukraine

Flusskilometer 18, Vilkovo, Ukraine. Vilkovo ist das unbedingte Gegenteil von Biomasse-Kraftwerken, ICE-Neubautrassen, Science-Parks - von Millionenprojekten also, die eine deutsche Donaustadt wie Ulm sich leisten kann. In Vilkovo träumen Schulkinder nicht von PCs im Klassenraum, sondern von Kreide. Die Stadt ist arm und wie von gestern. Lippowaner kämmen ihre weißen Patriarchenbärte. Alte Frauen mit Kopftüchern tragen das Weihwasser aus der Kirche in Blechtöpfen nach Hause. Samstagabend ist auf dem Platz an der Lenin-Statue Freiluftdisco, und Mädchen tanzen vor mannshohen Musikboxen zu »Mammy Blue«.

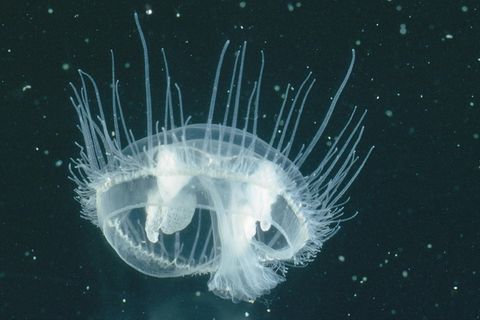

Vilkovo, 12000 Einwohner, besteht aus Inseln. Kanäle durchziehen die Altstadt, in der Holzboote Hauptverkehrsmittel sind. Auf einem Steg wäscht ein Mütterchen Kleider und winkt. Aus dem Kittel kramt sie eine durchsichtige Plastikdose hervor und flüstert: »Sevruga-Kaviar, 400 Gramm, 15 Dollar.« Eine Stunde Fahrt mit dem Boot in die Deltawildnis. Seen, Inseln, Lagunen,

Schilf, Urwald. Am Geräusch des Flügelschlags können Fischer Kormorane, Seeadler, Pelikane erkennen. Am Ende des Kilia-Armes, der zwei Drittel des Donauwassers ins Schwarze Meer führt, verfestigt sich der Schlamm zu Erde, zu einer Insel ohne Namen. Besucher können eine Urkunde kaufen, laut der sie »das jüngste Land in Europa« erlebt haben. Der Donauschlamm transportiert Jahr für Jahr auch 30 Tonnen Quecksilber ins Meer. Dafür gibt es keine Urkunde.

Von Europa hat Alexandr Voloshkevich die Nase voll, vor allem von den Vielversprechern aus Brüssel. Der Biologe leitet das Biosphärenreservat im Delta. »Ein Dutzend Delegationen aus dem Westen, auch vom Europarat, waren hier«, sagt Voloshkevich. Hydrologen, Ornithologen, Assistentinnen, die hundertmal so viel verdienen wie seine Wildhüter. Nach den Öko-Touren wurde getanzt und gesungen bei Wodka und Wein und Fischsuppe - »und nicht eine Kopeke haben wir bekommen«. Nun schrieb er einen Wutbrief an Brüssel. Das Reservat diene nicht länger als »Rahmen für Massenfestivitäten«.

Kilometer 94, Ismail, Ukraine

Kilometer 94, Ismail, Ukraine. Die Kräne im Hafen stehen still. Hinter der Werft, wie aus dem Nichts, erhebt sich auf der Donau eine Mauer aus Stahl. Hunderte rostige Schiffskadaver. Die Flotte der Ukrainischen Donau-Schifffahrtsgesellschaft hatte früher 22 000 Mitarbeiter und transportierte zwei Drittel der gesamten Flussfracht. Metalle, Erze, Getreide bis Regensburg, Maschinen und Autos nach Nahost. »Seit die Nato in Jugoslawien die Brücken bombardierte, geht im Unterlauf der Donau nichts mehr«, sagt Jurij Mitskevych, Manager der Reederei. »Wir haben 200 Millionen Dollar verloren.« Tausende sind arbeitslos geworden.

Kilometer 101, Saon, Rumänien

Kilometer 101, Saon, Rumänien. Ein sonniger Morgen, die Messe ist vorbei. 40 orthodoxe Nonnen in schwarzer Tracht huschen über den Innenhof des Klosters zur Arbeit. Gehen zum Theologieseminar, zur Imkerei, hüten Schafe, pflanzen Weizen, füttern Fasane und Pfauen. Amalia, eine 19-jährige Novizin mit Oberlippenbart, schleppt eine Reuse zum Boot und rudert mit zwei Schwestern zum Fischen hinaus. Sie hat in Freiburg studiert, Kunstgeschichte und Theologie.

Kilometer 132, Giurgiulesti, Moldawien

Kilometer 132, Giurgiulesti, Moldawien. Am gottverlassenen Grenzübergang zu Rumänien weht die Europaflagge. Ein Hahn kräht. Oberleutnant Gheorgi holt drei Dosen Goldbräu-Bier aus seinem Schrank. Moldawien sei arm und Schmuggelland, Alkohol, Waffen, Zigaretten. Die Donau streift die frühere Sowjetrepublik auf einer Länge von nur 600 Metern. Das Land bekam Moldawien von der Ukraine, um eine Raffinerie zu bauen für Öl aus einer imaginären Pipeline. Schafhirte Kolja blickt hinunter vom Hügel auf den Schrott im Hafen und das Schild »Oil Terminal Project«. »Ich bin 48 und Moldawier«, sagt er, »dass hier eine Pipeline herführt, werde ich nicht mehr erleben.«

Kilometer 281, Ghindaresti, Rumänien

Kilometer 281, Ghindaresti, Rumänien. Fünf Kilometer Schlammweg bis zur nächsten Straße. Hundert Männer, fast alle aus dem Dorf, hat ein Jobvermittler nach Tel Aviv gelotst, Brückenbau, 800 Dollar im Monat. Es regnet. Barfuß schlurft eine Frau

über den Müll am Donaustrand. Sie schöpft Wasser in zwei Plastikeimer, die sie an einer Holzstange auf der Schulter ins Haus schleppt. Überall leere Joghurtbecher, Autoschrott, Altöl. Ein Hundeskelett. Der »World Wide Fund for Nature« schätzt, dass bis zu zehn Millionen Menschen Donauwasser trinken. Die Frau sagt: »Wir sind mit der Donau geboren, und wir sterben mit ihr.«

Kilometer 496, Ruse, Bulgarien

Kilometer 496, Ruse, Bulgarien. Seit April dürfen Bulgaren ohne Visum in die reichen Staaten der EU einreisen. Früher war das anders, sagt Rumen Jorgov. Sein Job bei einer Elektrofirma brachte wenig Geld, die Militärzeit nichts, Anfang der Neunziger wollte er weg. Kanada also. Er landete in einem Nest bei Halle und brauchte erst mal ein Dach überm Kopf - »hatte nur zehn Mark, also mal gucken, im 24-Stunden-Pornokino«. Am dritten Tag kam die Polizei, die Tour durch Asylbewerberheime begann. Schließlich Oldenburg: »Schönes Lager, vier Leute im Zimmer, sogar Bad.« Der Zwölfstundentag bei einem Bauern brachte 30 Mark.

Arbeitseifer, Disziplin - bald fand der junge Bulgare einen besseren Job, der Chef einer Spezialfirma für Kunststofffenster zahlte ihm 3500 Mark Monatsgehalt. Rumens Freundin kam nach Deutschland und verdiente im Imbiss einer Kaserne 2500 Mark. Das Sozialamt zahlte 570 Mark. Das Paar zog in eine 140-Quadratmeter-Wohnung. »Aber viel Spannung gehabt auf der Seele, immer Angst vor Polizei. War ja alles schwarz verdient.« Seinen Porsche Carrera, gekauft für 18000 Mark, parkte

der Asylbewerber nie auf dem Firmengelände. Als Rumen Probleme mit den Behörden bekam, sammelten Freunde »500 deutsche Unterschriften gegen meine Abschiebung«.

Sechs Jahre Deutschland, dann wollte das Paar zurück nach Bulgarien. Den Porsche tauschte Rumen gegen eine hübsche Wohnung. Das Ersparte steckte er in eine Firma für Kunststofffenster. Heute beschäftigt er 15 Angestellte und unterstützt die Grüne Partei.

Kilometer 597, Nikopol, Bulgarien

Kilometer 597, Nikopol, Bulgarien. Albena Simeonova, Gewinnerin des Goldman-Umweltpreises und Öko-Aktivistin, blickt vom Cherkovitsa-Hügel hinab auf die Donau. »Jahrzehnte bekreuzigten sich die Leute hier, wenn drüben die Sirene zum Schichtende schrillte«, sagt sie und deutet auf das Chemiekombinat gegenüber am rumänischen Ufer. »Mittlerweile protestieren sie. Sie spüren, wie das Werk sie vergiftet.« Bei Nordwind weht stinkende Chemie über die schöne blaue Donau. Die Grenzwerte für Ammoniak werden mal um das Fünffache, mal um das 16fache überschritten. Eigentlich müssten die 4800 Bewohner dann evakuiert werden. Tausende sind weggezogen in den letzten Jahren, »nur die Dummen und Alten harren aus«, sagt der Bürgermeister. Er hat Gasmasken verteilen lassen und Sauerstoffzelte für die Kleinkinder.

Acht Stunden Gasmaskenunterricht pro Jahr schreibt die Behörde der Christo-Botev-Schule vor. Direktorin Kalinka Iankova schildert den 2. November 1999: 30 Meter Sichtweite in der Stadt. Stinkender Nebel, gelblich-orange »wie der Schwanz vom

Fuchs». Kommt durch undichte Fenster in die Klassenräume. Legt sich auf die Zungen. Lässt die Augen tränen. Schnürt die Kehlen zu. Um elf Uhr morgens beträgt die Ammoniak-Konzentration das 20,4fache des Zulässigen.

Kilometer 597, Turnu Magurele, Rumänien

Kilometer 597, Turnu Magurele, Rumänien, gleich gegenüber. Die Behörden bezweifeln die bulgarischen Messwerte. Trotzdem stimmen sie zu: simultane Messung von 15 Schadstoffen an beiden Ufern. Denn Rumänien kämpft um seinen Ruf, seit aus der Goldmine Aurul in Baia Mare im vergangenen Jahr 100 000 Kubikmeter zyanidverseuchtes Abwasser entwichen, in Theiß und Donau. Brüssel zahlt die Messgeräte, zwei Millionen Euro.

Für denselben Betrag, mit neuen Pumpen und Ventilen, könnte im Kombinat der Ausstoß von jährlich 17100 Tonnen Ammoniak um ein Drittel reduziert werden. Das forderten EU-Experten in einer Studie schon vor sechs Jahren. Doch nichts geschah. Das Kombinat S.C. Turnu, für das vor 40 Jahren die Weinbauern am Donauufer weichen mussten, produziert noch heute jeden fünften Sack Dünger in Rumänien. Es ist mit 2500 Angestellten größter Arbeitgeber der Region.

Kilometer 703, Kosloduj, Bulgarien

Kilometer 703, Kosloduj, Bulgarien. Europas gefährlichster Reaktor, die Atomelektrische Zentrale Kosloduj, liegt zwei Kilometer Luftlinie von der Donau entfernt. Nach etlichen Störfällen soll ein Konsortium unter Leitung von Siemens die Blöcke 5 und 6 auf internationalen Sicherheitsstandard bringen. Dafür bewilligte die EU ein Darlehen über 212 Millionen Euro. Unklar

ist, ob tatsächlich die vier anderen uralten Reaktorblöcke abgewrackt werden. Die Mafia wartet darauf, denn dann kann endlich der Baustopp für Bulgariens zweites Atomkraftwerk aufgehoben werden, donauabwärts in Belene. Die Stadt ist zwar Erdbebengebiet, aber Geologen liefern Beschwichtigungsgutachten. »10 000 Ausländer werden hier arbeiten«, sagt ein Mann, den sie »Blinker« nennen. Klein, bullig, Boxernase, Betreuer der Ringer-Nationalmannschaft war er. In schwarzer Lederjacke und Trainingshose führt er durch halbfertige Bäckereien, Restaurants, Hotels, Bars. Woher das Geld dafür kam? Scharfer Blick, Kopfschütteln.

Kilometer 949, Golubac, Jugoslawien

Kilometer 949, Golubac, Serbien. »Gospodin, hierher!« Sechs serbische Mannsbilder mit gewaltigen Bäuchen laden ein zum Spanferkel. Ihr Fußballclub ist Erster geworden in der fünften Liga. Kistenweise Bier und Schnaps haben sie in den Lada gepackt und sind los zum Donaustrand unter der Burgruine, wo sich beim Grillen die Meisterschaft vollenden soll. 30 Mark hat jeder zusammengespart, zum »Saufen und Fressen«, sagt Zlatko. »Endlich mal glücklich sein nach so viel Krieg!«

Kilometer 1154, Pancevo, Jugoslawien

Kilometer 1154, Pancevo, Serbien. US-Piloten bombten im April 1999 die »Zone Süd« der Stadt in Flammen. Eine kilometerdicke Giftwolke legte sich über den Industriekomplex, 50 000 der 130 000 Menschen wurden evakuiert. Dusan

Stojic, stellvertretender Direktor im Hospital Juzni Banat, fühlte »den Krebs wie einen Schnellzug nach Pancevo rasseln. Wir sind zum Experiment geworden. Also gebt uns wenigstens Gebrauchtgeräte für Krebsdiagnostik und Chemotherapie, Ultraschallgeräte, Respiratoren. Ich spreche deutsch, meine Mobilnummer ist 003863267473«.

Ein Teil der Produktion in »Zone Süd« ist wieder angefahren, Petrohemija stellt wieder Kunststoffe her, die Raffinerie verarbeitet russisches Billigöl. Schwefeldioxid verpestet die Luft, auch ohne dass Bomben fallen. In der Nacht zum 28. April waberte eine Giftwolke durch den Ort und über die Donau bis nach Belgrad. Hunderte kotzten. Tausende konnten nicht schlafen. Mediziner rieten, die Fenster zu schließen und in den Häusern zu bleiben.

Es gibt Welpen mit Knochenkrebs in Pancevo. Verzehr von Wurzelgemüse ist verboten. Die Kläranlagen der Betriebe sind kaputt. Abwasserproben der UN-Umweltbehörde enthielten pro Liter 30 Gramm chlorierte Kohlenwasserstoffe, das 15 000fache der Normalbelastung.

Kilometer 1257, Novi Sad, Jugoslawien

Kilometer 1257, Novi Sad, Vojvodina. Die Brücke der Freiheit liegt im Donauwasser - Symbol für den Krieg gegen Serbien, Symbol auch für verpatzten Wiederaufbau. Den begehbaren Part nutzen Skater und Biker als Parcours. Unter den Pfeilern am Uferpark »Strand« steht eine Batterie aus Flipperautomaten, Kickern, Billardtischen. Niemand spielt. Dass noch

immer Brückenteile und Minen den Verkehr auf der Donau blockieren, ist für die armen Staaten am Unterlauf katastrophal. Die Donau war Südosteuropas wichtigste Verkehrsader mit 90 Millionen Tonnen Fracht im Jahr, die heute teurer über Bahn und Straße rollen. Jeden Tag entgehen den Donaustaaten Einnahmen von einer Million Euro. Im November, zweieinhalb Jahre nach dem Nato-Bombardement, sollen Firmen aus Dänemark und Ungarn endlich beginnen, das 28 Meter tiefe Flussbett zu räumen. Wann die Donau wieder schiffbar ist, wann die Freiheitsbrücke wieder steht, sei unklar, sagt Borislav Novakovic, Bürgermeister von Novi Sad. »Hindernisse sind Brüssels Bürokratie und das Gefeilsche dort um Bauaufträge.«

Im Buchladen Brücke, einem 150 Jahre alten Kellergemäuer in der Innenstadt, spielt leise Jazzmusik. Professoren, Verleger, Autoren hockten hier beisammen während der Bombennächte, Leute wie Dusko Bogdanovic, Schriftsteller und Triebfeder des örtlichen Widerstands gegen Milosevic. »Warum haben die Amis bei uns alle drei Donaubrücken zerbombt und in Belgrad keine einzige?«, fragt er. Novi Sad war doch Hochburg der Opposition. »Wissen Sie, was wir fühlten hier im Keller, als es einschlug und wir dachten, uns fallen die Plomben aus den Zähnen? Scham. Wir haben uns geschämt.«

Vorkriegs-Jugoslawien war es ganz gut gangen. Viele hatten Deutschlandrückkehrer als Verwandte, Schüler fuhren zum Shoppen nach Triest, Studenten kannten Wien und Paris, 2000 Mark Monatsverdienst waren nichts Besonderes. »Wir waren heutigen EU-Beitrittsfavoriten wie Slowaken oder Ungarn um ein Jahrzehnt voraus«, sagt Dusko Bogdanovic. »Wir waren angekommen in Europa.« Und dann das: zehn Jahre Milosevic, die Kriege, die Bomben. Durchschnittslohn 200 Mark.

Kilometer 1333, Vukovar, Kroatien

Kilometer 1333, Vukovar, Kroatien. Noch immer Trümmerstadt, noch immer Beirut des Balkans. Die Häuser im Zentrum sind von Granaten gezeichnet. Vukovar: Heldenstadt für Kroaten, ihr Stalingrad an der Donau, 1991 gegen serbische Panzer 86 Tage lang verteidigt. Dann Symbolstadt des serbischen Sieges. 1998 kam sie zurück nach Kroatien. Früher lebten hier 46 000 Jugoslawen - heute vielleicht halb so viele Bürger mit kroatischem Pass. Von denen sind über die Hälfte Serben.

Psychologin Biljana Kondic, »Vater Serbe, Mutter Kroatin«, will bei Seminaren im Friedensinstitut zwischen den Volksgruppen vermitteln. »Jeder hier hat Krieg und Flucht erlebt, jeder ist verrückt, also kann auch jeder mit jedem reden.« Die Klassen in den Schulen sind ethnisch getrennt. Morgens kommen serbische Schüler, nachmittags kroatische. Beim Fußballspiel gegen die Schule einer anderen Stadt schrien kroatische Schüler im vergangenen Jahr die »Tschetnikschweine« der eigenen Schule nieder. »Diesmal haben sie ihre serbischen Mitschüler angefeuert«, sagt die Psychologin. »So was hätte hier niemand gedacht.«

Kilometer 1448, Mohacs, Ungarn

Kilometer 1448, Mohacs, Ungarn. Strohmänner, meist Anwälte, verhalfen Spekulanten aus dem Ausland illegal zu Ländereien.

Nun wollen Politiker in Budapest die Bodenverkäufe rückgängig machen. Hans Rembold, Fleischgroßhändler aus Ulm, sitzt in seiner Lieblingsczarda an der Donau. Er ist im Landrover gekommen. Durchtrainiert, kräftiger Händedruck, 39 Jahre. In Ungarn, sagt er, »kann man noch was finden, was leisten.«

Seine Familie leistet sich in Mohacs stattlichen Besitz. Ein schönes Grundstück mit mehreren Häusern. Eine Farm mit 150 weißen Charolais-Rindern und zwei prächtigen Zuchtbullen. Ein paar hundert Hektar Eichenwald, vor Jahren für 300 Mark pro Hektar gekauft, heute schon 3000 Mark wert und nach dem EU-Beitritt das Zehnfache. »Neulich habe ich für das Holz eines Hektars 25 000 Mark bekommen«, sagt Rembold. Bei Versteigerungen verhökerten Ungarns Bauern früher ihre Anteilsscheine, weil sie lieber ein neues Auto wollten als ein Stück altes Brachland. »Jetzt ist das Auto kaputt, und da wollen sie das Land den Ausländern eben wieder wegnehmen. Neidisch sind sie.«

Eines Nachts brannte das Reetdach von Rembolds Villa. Wertvolle Jagdtrophäen, geschossen in drei Generationen, gingen verloren, der Grizzly aus Kanada, Wölfe aus Russland, die Geweihe von 30 Goldmedaillenhirschen vor allem aus Ungarn. »Das war jemand, der sich auskannte«, sagt Hans Rembold. Per Zeitungsannonce setzte er 30 000 Mark Belohnung aus »für eine Spur der Brandstifter«. Niemand meldete sich. Die Polizei tut nichts.

Kilometer 1869, Bratislava, Slowakei

Kilometer 1869, Bratislava, Slowakei. Neben dem Restaurant »Dolce Vita« im Zentrum ist das »Büro der Delegation der

Europäischen Kommission bei der Slowakischen Regierung». Im Erdgeschoss verteilen Mitarbeiterinnen Hochglanzeuropa an interessierte Bürger. Weiter oben gastierte vor kurzem eine Delegation des Haushaltskontrollausschusses aus Brüssel. Der slowakische Beamte Roland Toth hatte befreundeten Firmen 46,8 Millionen Euro Fördergeld zugeschanzt. Die Verträge waren in Brüssel nicht kontrolliert worden. Die Slowakei-Experten dort sprachen kein Slowakisch.

Kilometer 2135, Linz, Österreich

Kilometer 2135, Linz, Österreich. Auf dem Friedhof im Stadtteil Leonding, unter einer Zypresse, Grab 4/10/9, liegen die Eltern von Adolf Hitler. Die Inschrift lautet: »Hier ruhet in Gott Herr Alois Hitler k.k. Zollamts Oberoffizial i.P. und Hausbesitzer, gest. 3. Jänner 1903, im 65. Lebensjahre. Dessen Gattin Frau Klara Hitler, gest. 21. Dez. 1907 i. 47. Lebj. R.I.P.« »In Linz beginnt?s«, reimen die Fremdenverkehrs-Werber. Mit junger Kultur und Verweis auf das alte Zentrum wollen sie der Stadt ein zukunftsfähiges Image verpassen.

Kilometer 2850, Donaueschingen, Deutschland

Kilometer 2850, Donaueschingen, Deutschland. »Brigach und Breg bringen die Donau zu Weg« - an ihrem Zusammenfluss im Fürstenbergpark von Donaueschingen steht ein Quellbrunnen nach Maß. Hier hinterlassen Delegationen aus den Anrainerstaaten Wandsprüche, wie 1998 die Slowaken: »Donau, die Du Zeit, Völker und Staaten scheidest, sei Du ihr Band in den kommenden Jahrtausenden.« Hier lassen Touristen Glückspfennige ins Wasser plumpsen. Und die Fürstlich-Fürstenbergische Liegenschaftsverwaltung mahnt auf einem Schild: »Verunreinigung und Beschädigung der Anlage sowie das Fischen nach Gegenständen jeder Art wird polizeilich verfolgt.«

Uli Rauss / Fotos: Mihaly Moldvay