Das Militär in Gabun hat wenige Tage nach der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Ali Bongo Ondimba die Macht in dem zentralafrikanischen Land an sich gerissen. Die Abstimmung sei gefälscht und die Ergebnisse würden annulliert, verkündete ein Armeeoffizier, flankiert von einer Gruppe von elf Männern, am Mittwoch im Sender Gabon 24. Alle staatlichen Institutionen seien ab sofort aufgelöst und die Grenzen geschlossen.

Die Putschisten, die sich als "Komitee für den Übergang und die Wiederherstellung der Institutionen (CTRI)" präsentierten, begründeten ihren Staatsstreich mit der "ernstzunehmenden institutionellen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Krise" im Land. Man habe beschlossen, dem "derzeitigen Regime ein Ende zu setzen", erklärte die Gruppe, unter der sich Mitglieder der Republikanischen Garde – einer Eliteeinheit des Präsidenten – sowie Soldaten der regulären Armee und Polizisten befanden.

Bongo-Clan seit mehr als einem halben Jahrhundert an der Macht

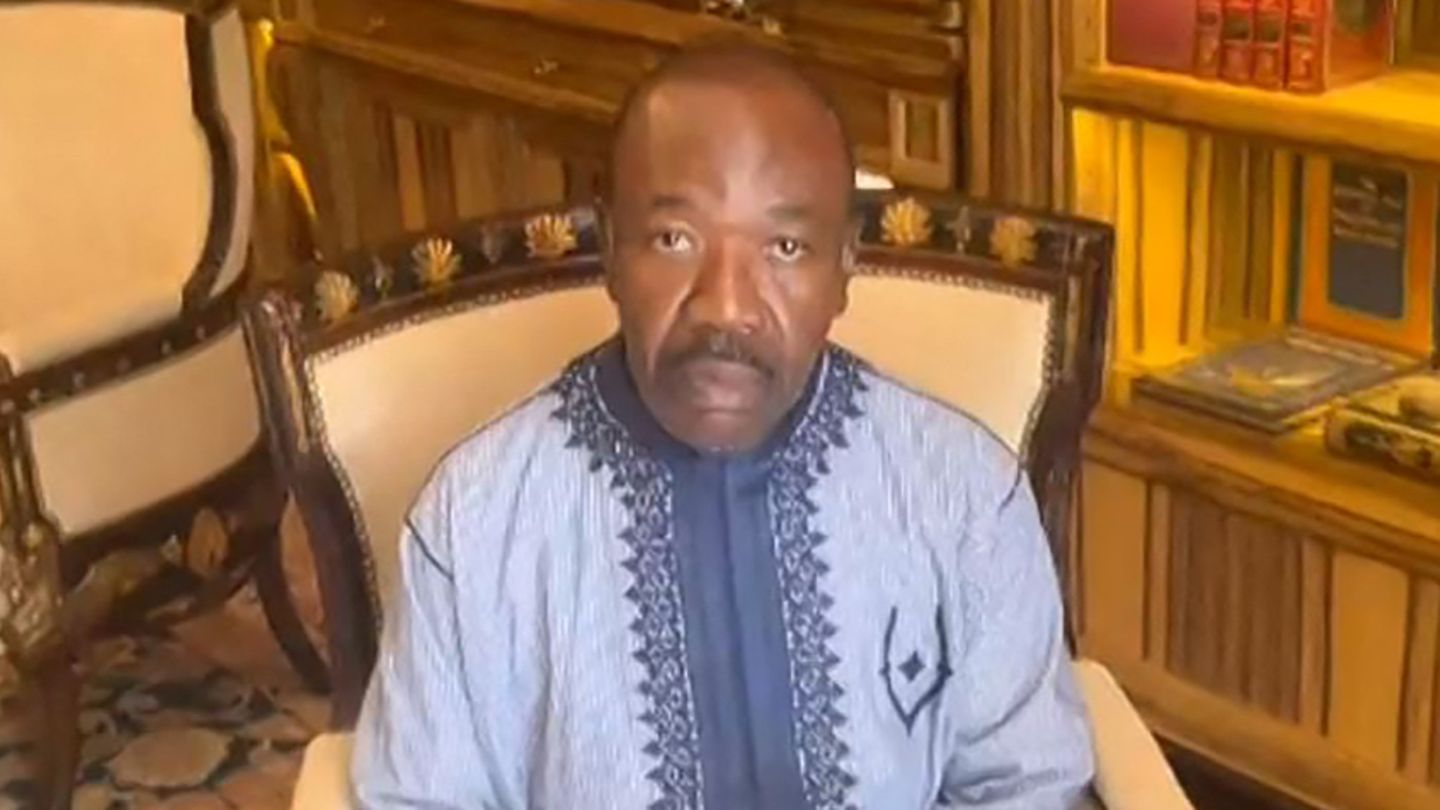

Das Regime, von dem die Umstürzler sprachen, wird verkörpert durch die Familie Bongo und ihre Günstlinge. Seit 56 Jahren regiert der Clan in Gabun und kontrolliert über die Parti Démocratique Gabonais (PDG) die Gerichte und die Regional- und Kommunalverwaltungen. Der 64 Jahre alte Ali Bongo Ondimba war 2009 nach dem Tod seines Vaters Omar an die Staatsspitze aufgerückt. Dieser hatte die PDG gegründet, war 1967 Präsident geworden und hatte 41 Jahre und 193 Tage über das Land geherrscht.

Ihre jahrzehntelange Macht sicherten sich die Bongos durch die Verhinderung freier und fairer Wahlen – Oppositionsparteien sind überhaupt erst seit 1990 erlaubt – Verfassungsänderungen, Nepotismus und Korruption. So war Ali Bongo Ondimba vor seiner Zeit als Präsident bereits unter seinem Vater Außenminister (von 1989 bis 1991), Verteidigungsminister (1999 - 2009) und Abgeordneter in der Nationalversammlung (1990 - 2009).

Die in der Verfassung verankerten Amtszeitbeschränkungen wurden 2003 abgeschafft, wodurch Ali Bongo den Job des Präsidenten auf Lebenszeit hätte ausüben können. Ebenfalls 2003 wurden die traditionellen zwei Wahlgänge gestrichen und durch einen Wahlgang ersetzt. Dadurch konnten sich Bongos Gegner bei einer Stichwahl nicht um einen einzigen Herausforderer scharen. Im April 2023 stimmte das Parlament zudem für eine Verkürzung der Amtsperiode des Präsidenten von sieben auf fünf Jahre, damit die Präsidentschafts-, Parlaments- und Kommunalwahlen gleichzeitig stattfinden können.

"In der Vergangenheit hatten sich die Oppositionsparteien nach den Präsidentschaftswahlen gegen die PDG organisiert, um Sitze bei den Parlaments- und Kommunalwahlen zu erobern. Die Änderung macht es viel wahrscheinlicher, dass alle Institutionen der Regierungsmacht von Bongo und seiner Partei in einer einzigen Wahl übernommen werden", schreibt Douglas Yates, Professor für Politikwissenschaft und Afrikanische Politik an der American Graduate School in Paris, im Online-Portal "The Conversation".

Yates nennt Gabun eine "dynastische Republik", in der Präsidenten ein persönliches Herrschaftssystem aufgebaut haben und die Macht durch Vetternwirtschaft an ihre Familien und Verwandten übertragen. "Die einzige andere Republik, in der wir so etwas sehen, ist Nordkorea mit Kim Jong Un", sagte der Afrika-Experte dem französischen Sender France 24. "In der Regierungspartei ist jeder davon abhängig, dass Bongo gewinnt. Denn wenn diese Familie von der Macht verdrängt werden sollte, verlieren auch die Übrigen ihre Macht."

Ein Großteil der Einwohner Gabuns lebt in Armut

Ihre Dauerherrschaft hat die Bongos reich gemacht – und das Volk arm. Der Familie wird seit Langem vorgeworfen, Gelder im großen Stil veruntreut zu haben. Sie gilt Berichten zufolge als eine der reichsten der Welt, hat eine private Flugzeugflotte, etliche Luxusautos und soll laut der Nichtregierungsorganisation Transparency International Dutzende Residenzen in Frankreich im Wert von vielen Millionen Euro besitzen. Einigen Schätzungen zufolge kontrolliert Ali Bongo persönlich ein Vermögen von einer Milliarde US-Dollar, von dem ein Großteil im Ausland versteckt sein soll.

Nach Angaben von Transparency International gehört Gabun zu den korruptesten Ländern der Welt. 2008 reichte die Organisation Zivilklage wegen Veruntreuung von öffentlichen Geldern gegen Omar Bongo und seinen Clan ein, nachdem diese "sehr bedeutende Vermögenswerte" in Frankreich gekauft hatten. "In Anbetracht der großen Mengen an Immobilien, die diese Herrscherfamilien erworben haben, ist es wahrscheinlich, dass die Immobilien nicht dank ihrer eigenen offiziellen Gehälter erworben wurden", erklärte Transparency International damals. Die Ermittlungen endeten jedoch ohne Ergebnis.

Im Gegensatz zu den Bongos lebt ein großer Teil der 2,3 Millionen Einwohner Gabuns in Armut. Dabei ist das dünnbesiedelte Land an der Atlantikküste, das etwa drei Viertel der Größe Deutschlands hat, so rohstoffreich, dass es einst als "Kuwait Afrikas" bezeichnet wurde. Vor allem dank seiner Öl- und Manganvorkommen verzeichnete Gabun in den vergangenen zehn Jahren – mit einer Unterbrechung durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie – ein starkes Wirtschaftswachstum. Mit einem Pro-Kopf-Einkommen von mindestens 13.949,16 US-Dollar gehört es sogar zu den reichsten Ländern in Subsahara-Afrika. Im benachbarten Kamerun beträgt das Pro-Kopf-Einkommen nur 3.733 US-Dollar.

Doch die Zahlen täuschen, denn der Wohlstand ist sehr ungleich verteilt. Jeder dritte Mensch in Gabun lebt in extremer Armut. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei etwa 37 Prozent. Seit Jahren ist die ehemalige französische Kolonie Ziel für arbeitssuchende Menschen aus Kamerun, Nigeria oder dem Senegal. Doch auch viele der Einwanderer leben in ärmlichen Verhältnissen.

Zusätzlich belastet werden die Gabunerinnen und Gabuner durch die Invasion Russlands in der Ukraine, die seit Anfang 2022 die Lebenshaltungskosten und besonders die Lebensmittelpreise steigen lässt. Weitere große Probleme im Land sind Menschenhandel und Kinderarbeit im Bergbau oder in der Landwirtschaft.

"Gabun verfügt über ein reichhaltiges Ökosystem mit umfangreichen Ressourcen an fruchtbarem Land, Küstenressourcen und Fischerei", schreibt die Weltbank über den Staat, dessen Territorium zu 88 Prozent bewaldet ist. "Doch trotz seines wirtschaftlichen Potenzials hat das Land Schwierigkeiten, seinen Ressourcenreichtum in nachhaltiges und integratives Wachstum umzusetzen."

Quellen: The World Bank, "The Conversation", France 24, Transparency International, Bundeszentrale für politische Bildung,