Somalia, März 2020. Von oben betrachtet strahlt Mogadischu die idyllische Ruhe einer mediterranen Kleinstadt aus: Weiße Fischerhäuser stehen an der Küste, daneben leuchtet blau der Ozean. Um so abrupter ist der Szenenwechsel nach unserer Landung: Der Flughafen von Somalias Hauptstadt ist eine Festung. Eisensperren und Säcke voller Beton sollen vor den Mörsergranaten der al-Shabaab-Miliz schützen, misstrauische Beamte interessieren sich dieser Tage nicht einen Hauch für Corona – sie wollen bloß wissen, ob man bewaffnet ist. Die Stadt ist beinahe vollständig zerstört, die zerbombten Hochhäuser sind in sich zusammengesunken.

#weileswichtigist

Das Virus hat in diesem Jahr unseren Alltag geprägt – und unsere Berichterstattung. Zwischen Corona, Trump und den US-Wahlen blieb wenig Raum für andere Themen. An einige möchten wir mit #weileswichtigist erinnern: an Menschen, die im Krieg leben, in Armut oder auf der Flucht. Die Idee zu diesem Rückblick entstand in Zusammenarbeit mit dem französischen Philosophen Bernard-Henri Lévy. Er hat dieses spezielle Jahr genutzt, um aus verschiedenen Ländern zu berichten. Seine Reportagen führen uns in Kriegs- und Krisengebiete, es geht um Menschen und um das, was sie verbindet. Wir ergänzen seine Texte durch Auslands-Reportagen unserer Kolleginnen und Kollegen. Über die Stiftung stern können Sie ausgewählte Hilfsorganisationen unterstützen.

Nach unserer Ankunft fahren wir als erstes zum Xooga Hospital. Dort gibt es eine Dachterrasse, von der aus man sich einen Überblick verschaffen kann. Ein Schütze der Regierungsarmee hat sich hier oben postiert. Er sucht die Gegend nach einem feindlichen Sniper ab, der heute im Viertel gesichtet wurde. "Ich dachte, die al-Shabaab-Leute haben die Stadt verlassen?", frage ich flüsternd einen Sergeant, der etwas abseits steht. "Keineswegs", erwidert er trocken. "Mogadischu ist ein Sieb. Diese Terroristen kommen rein, wie sie wollen. Sogar hier, über den Friedhof des Krankenhauses. Sie warten auf den Beginn der Beerdigung und nutzen dann die Gelegenheit." Ich schaue nach unten und sehe ein paar Frauen in bunten Abayas, die sich unter einem Weihrauchbaum versammelt haben. An einem Grab unterhalten sich ein paar Männer. Plötzlich zieht uns der Sergeant zurück in Deckung. Der Schütze schießt. Aber wir sehen nur noch einen Pick-up, der in einer roten Staubwolke davonrast.

"Sie kombinieren die Prinzipien von al-Quaida und dem IS"

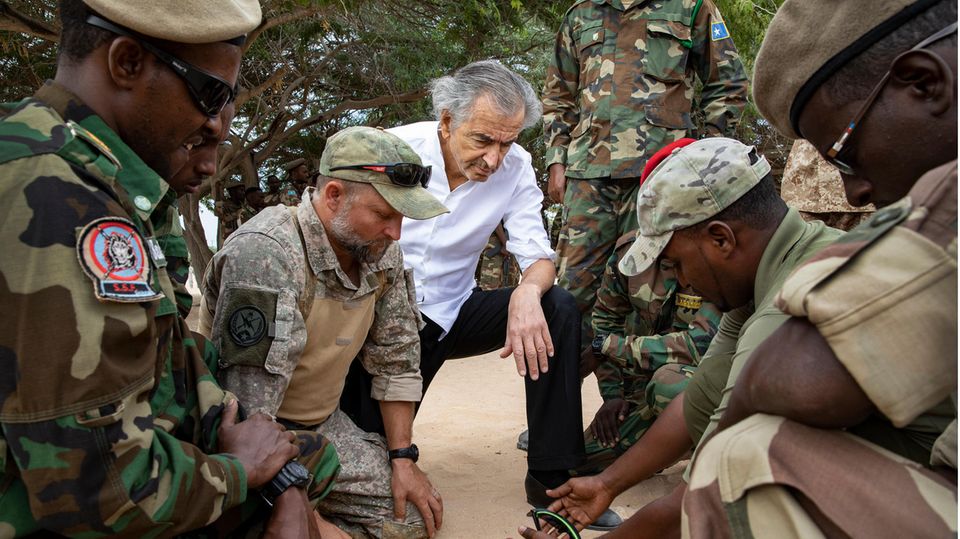

Mogadischu ist eine Stadt, in der es kaum noch normales Leben gibt. Darum findet man zum Beispiel auch keinen Schlafplatz. Das "Afrik-Hotel" wurde von einer Autobombe zertrümmert. Das "SYL" wurde Ende Dezember zum dritten Mal angegriffen. Im "Sahafi International" fand ein Blutbad statt; zwei Franzosen wurden als Geiseln genommen. Im "Central Hotel" zündete die Empfangsdame einen Sprengstoffgürtel. Und im "Wehliye" oder im "Siyad", die neben dem Präsidentenpalast in der grünen Sicherheitszone liegen, sieht es kaum besser aus: Zwei Selbstmordattentäter haben die Absperrungen durchbrochen und sich in die Luft gesprengt. Dass die Hotels systematisch angegriffen werden, hat einen Grund: Hier bunkern sich vor allem Minister, hochrangige Militärs und internationale Funktionäre ein. Einen besseren Unterschlupf bietet daher die Basis der Afrikanischen Einheitsmission (AMISON). Offiziere aus Uganda und Burundi unterstützen hier die verbarrikadierte Regierung. Nah am Flughafen gelegen, aber außerhalb der Schusslinie, beherbergen die hinter dicken Panzersperren aufgestellten Container in der Green Zone Diplomaten, Geheimdienstmitarbeiter und italienische Spezialkräfte. Ein paar Navy Seals leben hier, die offenbar nach dem offiziellen Abzug der Amerikaner 1997 übrig geblieben sind, sowie einige nicht weiter identifizierbare Söldner. Verwaltet wird das Ganze durch die etwa Hundert "Mentoren" der Sicherheitsagentur "Bancroft Global" – eine US-amerikanische Organisation, die unter anderem die Truppen der AMISOM ausbildet.

Bernard-Henri Lévy

Der französische Publizist, Philosoph und Filmemacher wurde am 5. November 1948 in Algerien geboren. Von Marokko aus zog die jüdische Familie 1954 nach Paris, wo Bernard-Henri Lévy in besten Kreisen aufwuchs. Später studierte er dort, verfasste Bücher und Essays. Seit früher Jugend zieht es ihn an die Fronten und in die Krisengebiete der Welt. Als Philosoph sucht er den Erkenntnisgewinn im Geschehen; als Publizist kommentiert er geopolitische Konflikte, polemisiert gegen Kulturrelativismus und plädiert für die Einhaltung der Menschenrechte weltweit. Seine medienwirksamen Auftritte machten ihn über Frankreich hinaus berühmt

Im Morgengrauen machen wir uns mit Vertretern dieser zusammengewürfelten Truppe auf den Weg: Sie wollen uns die Fronten dieses seltsamen Krieges zeigen, in dem der Feind nie greifbar ist: Die Kämpfer der al-Shabaab operieren wie unsichtbar. Sie haben selbstgebaute Bomben, die von Mofas aus ferngezündet werden; sie deponieren versteckte Sprengladungen an gefälschten Check-Points; platzieren Minen, die erst hochgehen, nachdem schon zwei oder drei Fahrzeuge einer Kolonne den Weg passiert haben. Durch den Fensterschlitz unseres Transportpanzers sehe ich Lagunen, Salzsümpfe, Gestrüpp und Dünen. Der "Doc", der uns begleitet, sagt, niemand könne die Terroristen aus diesem Terrain verjagen: "Sie vereinen die Prinzipien vom IS und von al-Quaida." Soll heißen: Sie verfolgen zwei Ziele gleichzeitig. Den Aufbau eines als „Kalifat“ verwalteten Gebiets im Hinterland – und das Vorantreiben territorial ungebundener Herrschaftsräume.

Wir kommen nach Jezeera, ein Küstendorf, das noch zu der Zone gehört, die unter Kontrolle der somalischen Regierung steht. Weiter südlich beginnt die Herrschaft der al-Shabaab mit ihren öffentlichen Hinrichtungen, Steinigungen und einer Rechtsprechung, die darauf bedacht ist, die Scharia wörtlich einzuhalten. Den somalischen Militärs geht es vor allem darum, in der Region um Jezeera Präsenz zu zeigen. Sie wollen den Einwohnern versichern, dass sie auf der richtigen Seite stehen. Bis an die Zähne bewaffnet gehen die Vertreter der Regierung von Haus zu Haus und sammeln Informationen: "Was gibt es Neues? Sind die al-Shabaab zurückgekommen? Fühlen Sie sich sicher?"

Eine andere Einheit wagt sich bis zum Strand hervor, wo ein Fischer gerade einen prächtigen Thunfisch an Land bringt. Sein Gesicht ist von Salz und Sonne gezeichnet. Er wirkt verlegen, als ich ihn nach dem Preis des Fisches frage. Er glaubt, dass ich ihn kaufen möchte und schüttelt den Kopf: Er könne nicht, sagt er, und schaut dabei zu den Soldaten rüber. Die Kämpfer der al-Shabaab sind im Ort präsenter, als die Anwohner zugeben – und der Mann befürchtet, dass sie nachts zum Abkassieren kommen, falls sich herumspricht, dass er Geld verdient hat.

Zu unserer Gruppe gehört auch Fatimah, eine Krankenschwester aus Mogadischu. An der Krankenstation aus getrockneten Lehmziegeln warten bereits etwa hundert Frauen in blauen und roten Kleidern. Sie erzählen von Schwangerschaften, von der Gewalt ihrer Ehemänner, von dem unterernährten Kind, das hustet und nicht mehr wächst. Wir fragen uns, warum die Ehemänner sich nicht zeigen. Dann taucht ein etwa 50-jähriger Mann mit langem Bart auf: "Sie haben hier nichts zu suchen", brüllt er übertrieben wütend zu uns rüber. Botschaft verstanden. Wir machen uns auf den Rückweg.

Ein paar Menschen sind gestorben – im Alltag von Mogadischu ist das keine große Sache

Es ist Frühstückszeit. Aus der Ferne sind Explosionen zu hören, aber das scheint die Offiziere der Truppe nicht weiter zu beunruhigen. Im Militärrundfunk wird berichtet, dass eine somalische Selbstmordattentäterin ihr Auto an einer Kreuzung in der Nähe des Bakara-Markts im Zentrum in die Luft gejagt hat. Es ist bereits die dritte Autobombe in diesem Monat. Als wir knapp eine Stunde später am Ort der Explosion ankommen, ist bereits alles gereinigt worden. Nicht mal ein Stück des zerfetzten Autowracks ist noch zu finden. Die Körper der Opfer wurden abtransportiert. Nur die schwarzen Spuren getrockneten Bluts sieht man noch auf dem Asphalt, auf dem schon wieder Autos und hupende Tuk-Tuks ihre Kreise ziehen als sei nichts geschehen. Das Leben dreht sich weiter. Ein paar Menschen sind gestorben – im Alltag von Mogadischu ist das keine große Sache.

Vor über zehn Jahren wurden die diversen Konflikte im ehemaligen Bürgerkriegsland von den Kämpfen zwischen den al-Shabbab-Milizen und der somalischen Regierung sowie ihren Verbündeten abgelöst. Das Land gilt gemeinhin als "fragiler Staat" – und von den Mächten, die so etwas wie Ordnung in das irrsinnige Chaos bringen könnten, ist nur noch die Türkei übrig geblieben. Die Amerikaner beschränken sich auf Luftangriffe, die Europäische Union betreibt ein massives Hilfsprogramm, von dem man vor Ort leider kaum etwas mitbekommt. Und so zeigt Ankara an diesem strategisch wichtigen Punkt doppelt Präsenz: Auf der einen Seite signalisieren sie der Regierung Somalias ihre Unterstützung. Sie haben ein Botschaftsgebäude und eine kolossale Militärbasis errichtet. Der Name "Recep Tayyip Erdogan" ist an Mogadischus Hauptstraßen in lateinischer und arabischer Schrift plakatiert. Auf der anderen Seite zeigt man sich gegenüber den Fundamentalisten von al-Shabaab nachsichtig – die Türkei beteiligt sich beispielsweise nicht an der multinationalen Marine-Mission "Operation Atalanta" der EU, die vor der somalischen Küste im Einsatz ist, um gegen die Piraterie vorzugehen.

Doch es gibt noch einen weiteren mächtigen Akteur in Somalia: Bancroft Global. Der für die Organisation zuständige Boss vor Ort heißt Richard Rouget. In seinem früheren Leben war er Leutnant in der gefürchteten Söldnertruppe um den Franzosen Bob Denard. Heute spielt er den kulturbeflissenen Dandy und sagt, dass er nie eine Waffe bei sich trage: "Wenn es hart auf hart kommt, braucht man hier nur eine vom Boden aufzuheben." Er hat eine seltsame Fremdenlegion aus achtzehn Nationalitäten zusammengestellt – und nach und nach entdecke ich, dass sie mehr tun, als nur afrikanische Soldaten auszubilden. Es gibt zum Beispiel einen Litauer namens Sigitas, der auf das Entschärfen hochentwickelter Bomben spezialisiert ist. Dariusz, ein Pole, markiert beim morgendlichen Briefing auf einer Satellitenkarte die Check-Points, an denen die nächsten Sprengstofflieferungen passieren könnten. Ingmar, ein schwedischer Mediziner, ist immer der Erste am Tatort eines Massakers. Somalias Schicksal liegt auch in den Händen von rund hundert Söldnern, die allesamt so aussehen, als wären sie einem Roman von Joseph Conrad entsprungen.

Wir besuchen den Bürgermeister von Mogadischu, Omar Mohamud Mohamed. Er ist ein ehemaliger Warlord. Ein Klan- und Kriegsherr – was in der politischen Sprache Somalias bedeutet, dass er ein Erzfeind der al-Shabaab ist. Der Präsident beförderte ihn vergangenen August in dieses Amt, nachdem sein Vorgänger bei einem Selbstmordattentat in seinem eigenen Büro ums Leben gekommen war.

Weil es schon spät in der Nacht ist, empfängt er uns zuhause in seiner Villa, die am Ende einer zugemüllten Straße liegt. Es gibt keinen Strom, bloß einen Khat-kauenden Wachtposten. Der Bürgermeister sieht erschöpft aus und ist genervt von meinen Fragen. Er sitzt auf einem kleinen goldenen Thron und lässt sein Handy nicht aus den Augen. Über seine Stadt möchte er erst während des Essens sprechen. Ich frage ihn, was er von der Idee einer internationalen Konferenz in Mogadischu hält, auf der sich vom Krieg betroffene Städte austauschen könnten. "Ich organisiere das!", ruft er und kaut weiter an seinem Fleischstück. Als ich einwende, dass ein solches Ereignis einer enormen Infrastruktur bedürfe, um etwa Vertreter aus Kabul, Beirut oder Vukovar zu empfangen, ruft er seinen angsterfüllten Assistenten zu: "Infrastruktur, Infrastruktur! Ich werde Infrastruktur wie für die Olympischen Spiele organisieren!”

Er konnte es nicht tun

Am nächsten Tag fahren wir die Küstenstraße entlang, vorbei an den Palästen, deren falsche Fenster zur Seeseite die Angreifer irritieren sollen. Unser Stringer will uns zu den legendären Tunneln unter der Altstadt führen, die von al-Shabaab-Kämpfern genutzt werden, um von Haus zu Haus zu gelangen. Wir betreten ein Labyrinth aus Trümmern, abgesackten Balkonen und verlassenen Innenhöfen. Nach ein paar Minuten begegnen wir einer Gruppe Jugendlicher. Sie tragen Jeans, sitzen auf dem Boden, mit dem Rücken an die Wand gelehnt. Es ist früher Nachmittag und sehr heiß. Einer von ihnen richtet sich auf und sagt, dass er nicht fotografiert werden will. Er sieht aus, als würde er unter Drogen stehen. Ein anderer sagt, dass Ausländer unerwünscht seien, vor allem Ungläubige und Yankees. Als wir versuchen, ihnen unbeholfen klar zu machen, dass wir keine Yankees sind und Somalia respektieren, werden sie noch wütender und fangen an, uns mit leeren Cola-Dosen, Glasscherben und schließlich auch mit Steinen zu bewerfen. Erst unserem Fahrer gelingt es, die Bengel zu beruhigen.

Im Hafen von Mogadischu bin ich mit einem ehemaligen Mitglied von al-Shabaab verabredet. Zu seiner Sicherheit nenne ich ihn Ahmed. Unsere Begegnung findet in einem leeren Lkw-Anhänger statt, der zwischen den endlosen Reihen aus bunten übereinandergestapelten Schiffscontainern steht. Ich frage ihn nach seinen Aufgaben. Er habe die Container kontrolliert und von den Besitzern für al-Shabaab eine Steuer kassiert. Irgendwann war er so gut darin, dass die Besitzer schon zahlten, bevor er überhaupt kontrolliert hatte. Damit fing der Ärger an. Die Amniyat – der Geheimdienst, der mit Hunderten von Spitzeln die Elite der al-Shabaab-Armee darstellt – befand, dass er sich die Sache zu leicht mache. Als er darum bat, zur Küstenwache wechseln zu dürfen, fingen sie an, ihn auszuspionieren. Sie riefen nachts seine Kinder an, oder schickten ihn mit spontanen Aufträgen durch die Gegend. Eines Morgens bekam er den Befehl, in einem 30 Kilometer entfernt gelegenen Dorf an Hinrichtungen teilzunehmen. Dann sollte er in seinem Viertel ein Attentat organisieren. Das Opfer war ein Geschäftsmann, der nicht genügend Schutzgeld hatte aufbringen können. Aber Ahmed kannten den Mann. Er gehörte zu seinem eigenen Clan. Das war zu viel. Er konnte es nicht tun. Er weigerte sich und tauchte unter.

Die Menschen in Kriegs- und Krisenregionen sind dringend auf Hilfe angewiesen. Wir leiten Ihre Spende an ausgewählte Hilfsorganisationen weiter. Bitte spenden Sie an IBAN DE90 2007 0000 0469 9500 01, Stichwort: #weileswichtig ist – www.stiftungstern.de

Wo liegen die Grenzen eines Mannes, der in diesem Land lebt? Offenbar gibt es eine feine Linie. Den einen Schritt zu weit. Aber wie viele Somalier haben die Kraft gefunden, sich dieser mächtigen Mafia zu widersetzen? Wie viele Kämpfer haben sich getraut und müssen nun versteckt im Untergrund leben, mit der einzigen Hoffnung, eines Tages für jemanden anderes arbeiten zu können? Sehr wenige, fürchte ich. Am Ende meines Besuchs habe ich das Gefühl, dass es in Somalia nach über zwanzig Jahren sinnloser Kriege immer noch keine Instanz gibt, die die Vorherrschaft der al-Shabaab im Land zurückdrängen könnte.