Was denn nun? Brunnen bohren, Terrorismus bekämpfen, Deutschland verteidigen, das Land stabilisieren oder doch Krieg führen? Seit dem verheerenden Luftangriff auf zwei Tanklaster in der Nähe von Kundus, der vom deutschen Oberst Georg Klein angeordnet wurde, ist erneut eine grundsätzliche Debatte über Sinn und Unsinn des Afghanistan-Einsatzes entbrannt. Die innenpolitischen Fronten sind klar: Auf der einen Seite steht der große Block aus CDU/CSU, SPD, FDP und Grünen, die den Einsatz am Hindukusch zumindest grundsätzlich billigen, auf der anderen Seiten: Linke und und die Mehrheit der deutschen Bevölkerung, die die Soldaten am liebsten sofort aus dem Land abziehen wollen.

Angesichts der sich verschlechternden Sicherheitslage in Afghanistan, steigender Opferzahlen und kaum erkennbaren Fortschritten beim Aufbau stellt sich die Frage: Warum sind die Deutschen eigentlich am Hindukusch? Wie lautet ihr Auftrag und passt das Konzept noch zur afghanischen Wirklichkeit? Im Folgenden erklären wir die wichtigsten Punkte zum Isaf-Einsatz.

Wie lautete der Auftrag?

Als am 11. September 2001 von al-Kaida-Terroristen entführte Flugzeuge ins World Trade Center sowie ins US-Verteidigungsministerium stürzten, führte die Spur der Attentäter schnell nach Afghanistan. Die dort herrschenden Taliban hatten dem Terrornetzwerk von Osama bin Laden Unterschlupf gewährt. Das Land am Hindukusch mit seinen unzähligen Ausbildungscamps war eine Art eine Weltzentrale des islamistischen Terrorismus. Nur wenige Wochen nach den verheerenden Anschlägen in New York und Washington mit tausenden von Toten begann die US-Armee Afghanistan anzugreifen. Ziel war es, die Taliban-Herrschaft zu beenden und mit ihr die Gefahr, die von al Kaida ausgeht. Der West-Allianz gelang es schnell, die Taliban aus der Hauptstadt zu vertreiben. Im November und Dezember 2001 fand in Bonn die "Petersberger Konferenz" statt. An ihr nahmen nahezu alle Gruppen Afghanistans teil, also vornehmlich Clanchefs, ethnische Repräsentanten als auch Vertreter der Nordallianz, die auf Seiten der Amerikaner kämpften. Sie einigten sich unter anderem darauf, dass ihr Land wiederaufgebaut wird, funktionierende staatliche Strukturen bekommt sowie eine Verfassung. Die Beschlüsse der Konferenz bildeten die Grundlage für die Stationierung von Isaf-Truppen, zu der auch Deutschland Soldaten beisteuert.

Die internationale Armee wurde von den Vereinten Nationen beauftragt, in Afghanistan für Menschenrechte und Frieden zu sorgen und zu bewahren und das Land wiederaufzubauen. Die Bekämpfung der Taliban und von al Kaida ist ausdrücklich nicht Aufgabe der ursprünglich nur in Kabul stationierten Isaf sondern der landesweit eingesetzten Operation Enduring Freedom (OEF).

Was macht die Bundeswehr im Hindukusch?

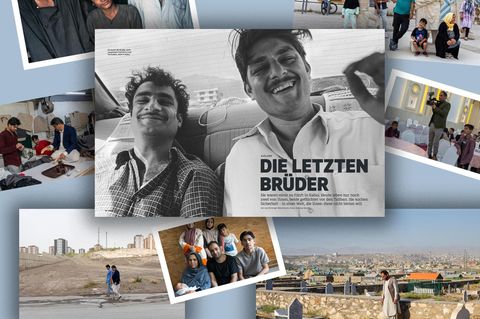

Brunnenbohrer in Uniform - das ist das erste Bild, das viele Menschen von Bundeswehrsoldaten in Afghanistan haben. Der Wiederaufbau des Landes ist einer der Kernaufgaben der Isaf-Truppen. "Durch eine funktionierende Infrastruktur soll verhindert werden, dass Afghanistan wieder zum Rückzugsraum für den internationalen Terrorismus wird", schreibt die Bundeswehr auf ihrer Internetseite. Dazu zählen auch Infrastrukturmaßnahmen wie der Bau von Schulen, Straßen und eben: Brunnen. Jahrelang wurde die Isaf dabei von der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) unterstützt. Nach eigenen Angaben hat die Bundeswehr mehr als 700 Wiederaufbau-Projekte im Wert von 4,3 Millionen Euro umgesetzt. Diese praktische Hilfe erleichterte den Alltag vieler Afghanen erheblich und begründete den guten Ruf, die deutschen Soldaten in großen Teilen Afghanistans bis heute genießen. Der allerdings bröckelt, seitdem die Bundeswehr wegen der ständig steigenden Gefahr von Anschlägen kaum noch ihre Lager im Norden des Landes verlässt und wenn, nur noch schwer gesichert. Die Zeiten, in denen die Soldaten ungezwungen über Märkte und Straßen schlendern, sind vorbei.

Wie ist die Sicherheitslage?

"Ohne Wiederaufbau keine Sicherheit und ohne Sicherheit kein Wiederaufbau". Nach diesem Motto beteiligt sich die Bundeswehr auch an militärischen Operationen - vor allem gegen so genannte Aufständische, also allen voran gegen die Taliban. Dazu gehört neben der Ausbildung von einheimischen Polizisten auch die "Quick Reaction Force" (QRF), eine schnelle Eingreiftruppe. Seit Juli 2008 hat sie unter anderem die Aufgabe "offensive Operationen gegen regierungsfeindliche Kräfte durchzuführen", wie es im Ministeriumsdeutsch heißt. Sprich: Sie sollen die Taliban bekämpfen. Konvois beschützen, Sprengfallen ausheben und Veranstaltungen beschützen. Rund 250 Bundeswehr-Soldaten gehören der QRF an, die hauptsächlich für den Norden des Landes zuständig ist, aber auch in anderen Teilen Afghanistans eingesetzt werden kann. Im Juli dieses Jahres lieferte sich die QRF zusammen mit 900 afghanischen Sicherheitskräften das bislang größte Gefecht mit den Taliban. In einem Radius von rund 30 Kilometern rund um Kundus kämpfte die Bundeswehr mit Panzern rund eine Woche lang gegen Aufständische. Ziel sei laut Verteidigungsministerium gewesen, die Sicherheitslage in der Region um Kundus zu stabilisieren.

Kundus ist die Provinzhauptstadt des Nordens, für deren Sicherheit die Deutschen seit mittlerweile drei Jahren zuständig sind. Sie betreibt dort den Regionalflughafen von Masar i Scharif und hat die Aufgabe, die "Autorität der Zentralregierung zu stärken und ein stabiles Umfeld für den Wiederaufbau zu schaffen", wie die Armee schreibt.

Seit Frühjahr 2007 machen Bundeswehr-Tornados zudem Aufklärungsflüge über dem Land. Deren Einsatz war lange diskutiert worden, weil viele Deutsche der Ansicht waren, dass es sich dabei um einen Kampfeinsatz handelt. Der Grund: Die Tornados überfliegen auch den umkämpften Süden des Landes, die daraus gewonnenen Daten sollen helfen, die Taliban zu bekämpfen. Viele Kritiker der Afghanistan-Mission sehen in dem sich verstärktenden Engagement der Bundeswehr immer weniger einen reinen Stabilisierungseinsatz, wie Bundesverteidigungsminister sagt, sondern schlicht einen Krieg, den die Deutschen am Hindukusch führen.

Ist es ein Kriegs- oder ein Kampfeinsatz?

35 deutsche Soldaten sind in Afghanistan bereits ums Leben gekommen. "Gefallen" sind sie aber nicht, denn diese Formulierung gilt nur, wenn Armeeangehörige im Krieg sterben. Doch einen Krieg führt Deutschland am Hindukusch offiziell nicht. Die Bundesregierung und allen voran Verteidigungsminister Franz Josef Jung sprechen stets von "Stabilisierungs"- oder "Kampfeinsatz". Und so lautet auch der UN-Auftrag zum Engagement in Afghanistan. Sehr zum Unwillen großer Teile der Bevölkerung. Denn natürlich kämpfen die Soldaten beinahe täglich gegen die Taliban. Sie setzen dabei auch Panzer und schweres Geschütz ein, wie im Juli bei Kundus. Dass Angela Merkel und ihre Mannschaft dennoch unverdrossen das Wort Krieg vermeidet, hat nicht nur mit dem aktuellen Wahlkampf zu tun, dem Widerwillen des Volkes, oder mit zu erwartenden Grundgesetz-Problemen, sondern auch mit handfesten rechtlichen Gründen: Im Kriegsfall würde nämlich etwa der Oberbefehl an Kanzlerin Merkel übergehen. Außerdem müsste es eine Kriegsrente für die Angehörigen der gefallenen deutschen Soldaten geben, und eine staatliche Versorgung für verletzte Soldaten.