Zu Tausenden schippern sie über das Meer, in rostigen Kähnen, Wind und Wetter ausgeliefert: Libyer, Tunesier, Menschen aus Nordafrika. Sie wollen Kriegen entkommen, Hunger und Chancenlosigkeit. Ihre Hoffnungen richten sich auf Europa, dafür riskieren sie ihr Leben. Erst Anfang April starben 250 Flüchtlinge, weil ihr Boot im Mittelmeer kenterte. Ein Unglück von vielen.

Seitdem die arabischen Staaten Nordafrikas in Bewegung geraten sind, schwellen die Flüchtlingsströme an. Erster Landepunkt ist die kleine italienische Insel Lampedusa, etwa 130 Kilometer vor der tunesischen Küste. Allein in diesem Jahr kamen knapp 26.000 Flüchtlinge, 2000 von ihnen vergangenes Wochenende. Viel zu viele für die Insel, deren Auffanglager für gerade einmal 2000 Menschen ausgelegt ist. Also campieren die Flüchtlinge unter freiem Himmel, Zugang zu Toiletten oder Waschräumen haben sie nicht. Ein "menschlicher Tsunami" sei über Italien gekommen, jammerte Ministerpräsident Silvio Berlusconi. Und plädierte dafür, die Schotten dicht zu machen.

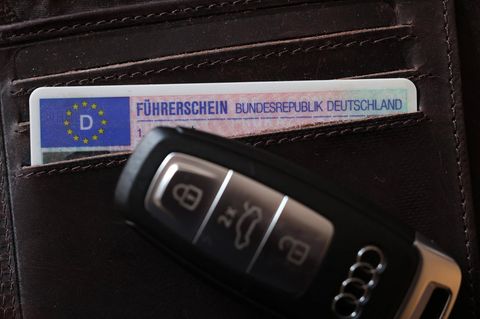

Um den Druck auf seine europäischen Amtskollegen zu erhöhen, versorgte Berlusconi einen Teil der Flüchtlinge mit Touristenvisa. Damit können sie weiterreisen, zum Beispiel nach Frankreich oder Deutschland. Die Reaktionen erfolgten prompt. Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy stellte das Schengen-Abkommen in Frage, in Deutschland baut sich Innenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) als nationaler Grenzschützer auf. Frei nach der Devise: Bleibt mal alle schön zuhause, Freiheit muss ja nicht gleich Reisefreiheit heißen. Eine "politische Sauerei" sei das, sagt Rebecca Harms, Chefin der grünen Fraktion im EU-Parlament, zu stern.de.

"Politischer Wahnsinn"

Diese "Sauerei" nimmt nun konkrete Formen an. Am Mittwoch will die EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström einen Bericht zur Lage abgeben. Laut "Süddeutscher Zeitung" wird die Kommission fordern, die Grenzschutzagentur Frontex zu stärken und ein europäisches Ein- und Ausreise-System zu installieren. Bürger aus Drittstaaten, also Flüchtlinge, sollen künftig zentral registriert werden.

Vor allem aber will die Kommission das Schengener Abkommen revidieren, das die Reisefreiheit innerhalb Europas garantiert. Zwischen 25 EU-Ländern gibt es mittlerweile nur noch stichpunktartige Grenzkontrollen. Ein Zeichen von Frieden und Vertrauen in Europa, auf das bislang alle Staatschefs stolz waren. Nun sollen die Grenzkontrollen - "in kritischen Situationen", wie es in einem Papier der EU-Kommission heißt - wieder aufgenommen werden. Bisher war das nur in sehr seltenen Ausnahmen möglich. Zum Beispiel bei der Fußball-WM 2006.

"Schengen ist eine große Errungenschaft. Das es nun zum Teil aufgelöst werden soll, ist ein bürokratischer und politischer Wahnsinn", empört sich Elmar Brok, CDU-Europaabgeordneter und Vorstandmitglied der Europäischen Volkspartei, im Gespräch mit stern.de. Seine Kollegin Rebecca Harms von den Grünen sieht es genau so. Es dürfe keine neue "Abschottung" innerhalb der EU geben. Dieses Wort nehmen Mitglieder der schwarz-gelben Bundesregierung freilich auch nie in den Mund. Der Sprecher von Innenminister Friedrich redet von einem notwendigen "Feinschliff" des Schengen-Abkommens. Die Regierungen von Rumänien, Frankreich und Italien haben ihre Zustimmung bereits signalisiert.

Innenpolitische Gründe

Aber wem ist damit eigentlich geholfen? Lässt sich der Flüchtlingsstrom stoppen, wenn zwischen Italien und Frankreich wieder Grenzpolizei aufzieht? Ändert es irgendwas an der Lage in Libyen, Tunesien oder Ägypten? "Eine Änderung des Schengenabkommens ist für das konkrete Problem keine Lösung", urteilt Tanja Börzel, Europaexpertin der Freien Universität Berlin, trocken. Sie vermutet hinter dem Aktionismus der EU-Länderchefs eher innenpolitische Gründe. Es gehe um eine Antwort auf den "massiven Rechtsruck innerhalb der EU", sagt Börzel.

Gemeint sind die rechten, zum Teil islamophoben, in jedem Fall aber ausländerfeindlichen Bewegungen, die sich auf dem Kontinent breit machen. In Finnland hat jüngst die rechtspopulistischen Partei "Wahre Finnen" einen Wahlerfolg gefeiert. In den Niederlanden ist der radikale Islamkritiker Geert Wilders an der Regierung beteiligt. In Frankreich macht Sarkozy die "Front National" zu schaffen. Deren Chefin Marine Le Pen, notorische Warnerin vor einer "Migranten-Invasion", hat in manchen Umfragen Sarkozy bereits überholt. In Italien hat sich Berlusconi in seiner Koalition mit der rechtspopulistischen Lega Nord auseinanderzusetzen. Deren Chef Umberto Bossi pflegt eine brutale Sprache beim Blick auf die Flüchtlinge: Er wünscht sie sich "weg von den Eiern".

Schengen auf Sarkozy-Art

Insofern lässt sich die Reform des Schengener Abkommens auch als eine politische Schützenhilfe für die in Bedrängnis geratenen Länderchefs verstehen. Der Fahrplan steht bereits: Am 11. Mai beraten die EU-Innenminister auf einem Sondergipfel in Brüssel, schon Ende Juni könnten die europäischen Staats- und Regierungschefs einen Beschluss fassen.

Bis dahin verfahren die Länder praktisch nach Gusto mit den Flüchtlingen. Tunesier gelten als Wirtschaftsflüchtlinge und werden in Italien ohne weitere Prüfung einfach wieder in ihr Heimatland spediert. Libyer, die dem Bürgerkrieg entkommen sind, werden in Lager gesteckt - Ende offen.

Eine besonders perfide Methode zur Abwehr von Flüchtlingen hat sich Sarkozy ausgedacht. Er ließ die Menschen, die von Italien ein Touristenvisum bekommen hatten, an der Südgrenze des Landes kontrollieren. Dort sollten die Umherirrenden, die oft bereits von Schlepperbanden ausgenommen wurden, um überhaupt nach Europa zu kommen, Bargeld vorweisen. Wer genug hatte, durfte rein, die anderen nicht. Schengen auf Sarkozy-Art.